黃德海:尋找“我能夠在雨水中穿過”的成長力量

近期由上海文藝出版社出版的《繁花深處無行跡》,從23部經典,39位天才出發,呈現充滿個體差異而殊途同歸的“成長案例”。其中不僅描繪出這些名家的思想體認,更展現了作者黃德海在閱讀中的條分縷析。

人生每一層進境伴隨着無數的溝坎,作者以充滿故事性的節奏感來講述與解讀經典,帶領我們進入金克木、錢鍾書、金庸、傅雷、蒙田、普魯斯特、康德、愛因斯坦、喬布斯等人的生命情境,從他們身上捕捉那“咔嗒”一聲輕響的成長瞬間,同時也看到一個懵懂的少年如何輕輕地扣響精神世界的大門。

我能夠在雨水中穿過

時不時,我很想讀一點自己不熟悉領域的書,雖然沒辦法清晰地辨別這書在所屬領域的位置,也很難抵達專業級的精微妙處,卻可以遠遠看看書中人的樣子,比照下來,說不定可以校正自己某些方面的成見或偏見。

拿杜尚來說吧,我早就知道他在藝術領域的大名,但看他的作品,總是有些摸不着頭腦。十幾年前,我讀過一本從英文轉譯的《杜尚訪談錄》,從書上幾近於無的勾畫痕跡來看,似乎沒留下多少深刻印象(不是翻譯問題,是因爲自己程度太低)。這次讀從法文翻譯的《爆破邊界:杜尚訪談錄》(中信出版集團,2024年1月版),稍微感受到了談話風格的“自然、通透、明晰”,便接連看了兩遍,多少領會到了點杜尚的風采。

1887年,杜尚出生在一個富有的家庭,幼年在“非常福樓拜式的外省氛圍中長大”,晚間,家人常一起下棋或演奏音樂。他的外祖父是位版畫家,母親也對繪畫感興趣,性情略有點冷淡。他有兩個哥哥,藝名雅克·維永的長兄是不錯的畫家,以杜尚·維永爲人所知的二哥是很好的雕塑家,三個妹妹中的蘇珊娜·杜尚也在繪畫界有一席之地。

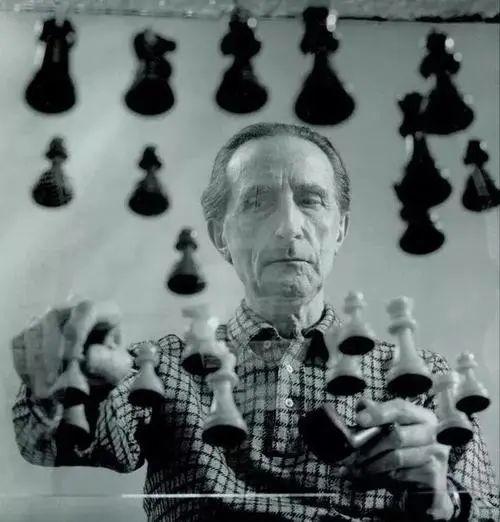

癡迷國際象棋的杜尚

家庭收入主要來自作爲公證人的父親,他應該那個時代走在上升通道的人。杜尚對父親的職業偶有微諷,“政客的風格和公證人的風格是一樣的。我還記得父親家裏的契約文書,那種語言風格簡直要笑死人”。不過,作爲公證人的父親卻不像契約文書那麼無趣,某種意義上甚至堪稱非凡。他不但沒有反對子女從事藝術,還在他們成年後繼續提供生活費用。不過,他提前告訴孩子們,成年後提供給他們的資助,將來分配遺產時要先行扣除。“大哥維永得到過很多資助,遺產一分未得,而我的小妹妹以前沒有要過任何錢(她一直和父母住在一起),便領到了很多遺產。”杜尚非常贊同父親的做法,覺得“應該向所有的父親們這樣建議”。

有兩位年長自己十幾歲的哥哥引路,杜尚不到二十歲就進入了藝術圈。他用不長的時間摸索了當時盛行的各流派技法,但沒有進入特定的圈子。杜尚早期作品遠算不上驚世駭俗,但表現人體處於運動狀態的《正在下樓梯的裸女》,還是被1912年的獨立藝術家沙龍拒絕了。他也從此不再期望加入什麼團體,獨自走向了另一條道路。

另走新路的杜尚,展示出藝術上強大的衝擊力。即便我們不熟悉他的整體制作,肯定也聽說過他那件被稱爲《泉》的小便池,知道他塗在蒙娜麗莎脣上的髭鬚。稍微多瞭解一點的,會想到他的女裝照,提起他那塊費時八年也沒完成的《大玻璃》,還有那扇即開即閉的《拉里街11號的門》。妹妹蘇珊娜結婚的時候,他送去的是一件被稱爲《不幸的現成品》的製作,“那是一本幾何學概論,需要用幾根細繩掛在他們孔達米納公寓的陽臺上。風查閱書籍,親自選擇各種幾何問題,吹散書頁並將它們撕碎”。

即便在藝術界新潮不斷的當時,杜尚的製作都因過於大膽而顯得格格不入,雖然偶爾會引起反響,但他遇到最多的是不滿甚至抵制。有位女士向杜尚訂製一件作品,他便製作了《爲什麼不打噴嚏》,“我把大理石立方體弄成方糖大小,把一個溫度計和一塊墨魚的骨頭放在一個塗成白色的小鳥籠裏,我賣了她三百美元。……這個可憐的女人接受不了,這東西令她發自內心地煩惱,她又把它轉賣給了她的姐姐凱瑟琳,沒過多久凱瑟琳也受夠了”。最終,以相同的價格,這件不受歡迎的製作回到了杜尚的長期藏家阿倫斯伯格手上。

杜尚《 50 cc 巴黎空氣》,1919 年

很難評判杜尚在藝術史上的地位,甚至,連“評判”和“藝術史”都是杜尚極力反對的概念。對他來說,從事製作,“並不是感情的宣泄口,也不是自我表達的迫切需求”,更不是爲了名聲或利益,而是要挑戰關於藝術的成見,讓人從思維的窠臼中掙脫出來。藝術中最大的成見,是視網膜霸權,杜尚用現成品挑戰了這一霸權,讓他從事的工作更直接地作用於人的大腦:“重要的不是現成品的視覺問題,重要的是使它存在這一事實本身。它可以存在於你的記憶之中。你不需要去看它,就可以進入現成品的領域。……可以這麼說,藝術品再也不可見了。它完全屬於大腦灰質,再也不屬於視網膜了。”藝術品作用於視網膜近乎天經地義,短時間內,人們當然很難接受如此激烈的挑戰。杜尚也明白,“我從來做不出什麼能讓人立刻接受的東西”。

杜尚《自行車輪》,1913年

在各種製作中,杜尚展示出他非凡的好奇心,不斷突破着藝術的邊界。這個訪談錄的新譯本被冠以“爆破邊界”的標題,或許正是這個原因。有意味的是,跟不少天才藝術家把創造性的激烈帶進生活不同,日常中的杜尚完全沒有他在藝術上展現的那種衝擊性,相反,他看起來節制得近乎溫和。我有點懷疑,杜尚成年後處事泰然的風度和文質彬彬的舉止,部分跟家庭氛圍有關,核心應該來自父親的公正和母親的冷淡,卻又在某種程度上去掉了其中的生硬和刻板,展現出睿智淡然的神態。於是,杜尚贏得了周圍人的信任,他平靜地說,“我有很多朋友。我沒有敵人,或者說非常少”。

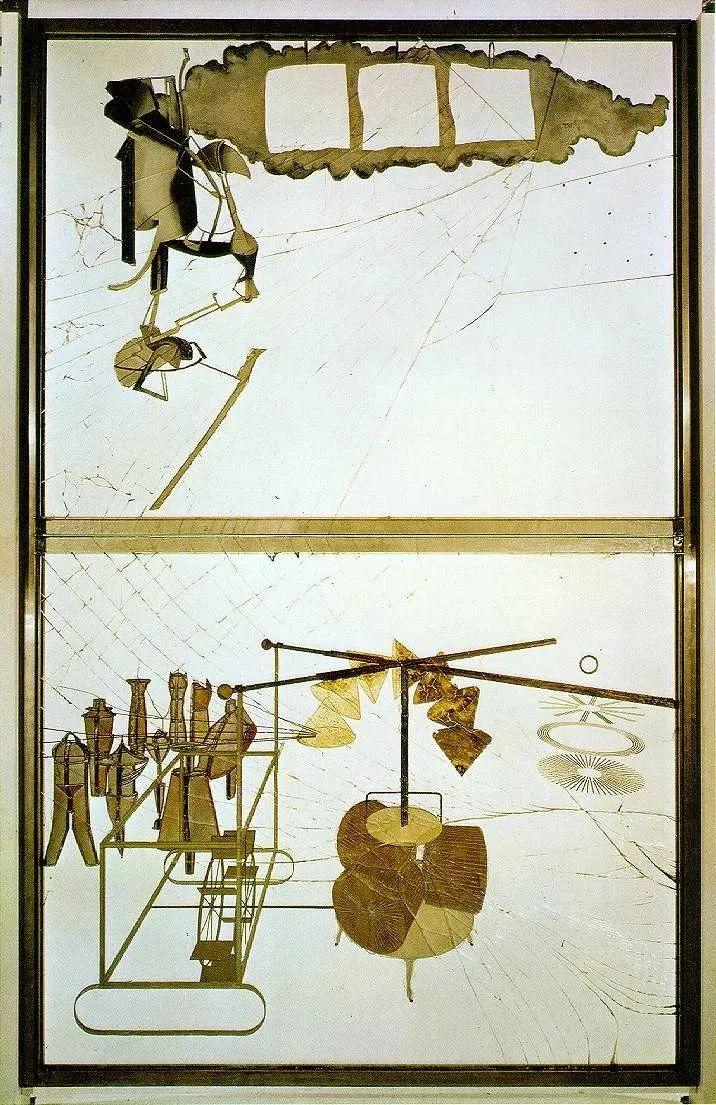

此前,我最欽佩的人生態度,差不多是塞尚的“勞作,勞作,只有勞作”。這次讀杜尚,我意識到,杜尚幾近無爲的慵懶,也非常令人心折。杜尚似乎無意在這個世界上留下任何痕跡,也不認爲自己負有什麼天然的責任。他在談話中經常說,這個無關緊要,那個我不缺乏,“我不期待任何東西,也不需要任何東西”。這一切表現,並非因爲憤世,而是緣於天性。他從不嫉妒,也從不抱怨,不覺得人生會留下遺憾。耗時八年的《大玻璃》在運輸中震裂了,杜尚並沒受到困擾,“帶些裂紋更好,好一百倍。這就是事物的命運”。是這樣吧,“我們可以接受一切並且依然保持微笑”。

杜尚《大玻璃》

對杜尚來說,人生最重要的並非藝術,更不是工作,“我內心深處有着一種巨大的懶惰。相比於工作,我更喜歡生活和呼吸。……我的藝術就是生活;每分每秒,每一次呼吸都是一件作品。一件不留痕跡的作品,既不屬於視覺也不屬於大腦。這是一種持久的愜意”。從事藝術和無所事事意義相當,不過是杜尚度過人生不同方式。從這個方向看,訪談錄第二版的標題恰如其分——“荒廢時光工程師”。這個意思,亨利-皮埃爾·羅謝複述得好極了:“他最美的作品就是他對時間的使用方法。”

訪談開始的時候——1966年4月,兩年多後杜尚就去世了——他就跟談話對象皮埃爾·卡巴納表示:“多虧了我的運氣,讓我可以滴雨不沾身。”譯註雲,這句法國諺語,直譯應該是“我能夠在雨水中穿過”(J''ai pu passer à travers les gouttes)。這就是杜尚吧,他從世界穿行而過,人間箭矢般的雨滴卻一絲也沒有淋到他身上。我相信,下面這句話不是宣示,而是他無比平淡的自我認知:“我擁有過絕對精彩的人生。”