徐悲鴻與傳統 | 徐建融

上世紀90年代初,在鄭重兄的努力下,“上海徐悲鴻藝術研究會”成立,廖靜文、徐慶平母子也來了,並登門拜訪了謝稚柳先生,聘請他擔任首任會長。母子走後,我便問謝老:“近幾年,大家都在抨擊徐悲鴻,說他搞中西融合,把中國畫的傳統給破壞了——您怎麼看這個問題?”謝老淡淡地說了一句:“仁者如射。”我會心一笑,應以:“君子求諸己。”謝老說:“正是。”

徐悲鴻自畫像

對徐悲鴻的批評,並不自上世紀90年代始,早在1947年便甚囂塵上了。從當年的10月到年底,以北平藝專三教授(秦仲文、陳緣督、李智超)的“罷教”事件爲發端,引發了以“北平美術會”爲主體的一批“傳統”中國畫家羣起而攻,對徐悲鴻“中西融合”的“中國畫改良”作出了“不懂國畫”“摧殘國畫”的嚴厲指責,實開今天認爲徐悲鴻“不懂傳統”“破壞傳統”之先聲。徐悲鴻的中國畫創作包括教學,不走純傳統的路子不假,秦仲文們的中國畫創作和教學,恪守傳統也是真,那是否就可以因此而認爲,前者是“不懂傳統”的,後者纔是“懂傳統”的呢?我認爲未必。

李智超畫作

所謂“畫者文之極也”(鄧椿《畫繼》)。中國畫的傳統,很重要的一條便是詩書的修養。徐悲鴻雖然致力於“筆墨加素描”的畫學探索,但他在古詩文方面的造詣,尤其是書法方面的成就,實在是遠在並世的大多數“傳統”畫家之上的;至於今天的“傳統”專家包括畫家和畫論家,就更不足以與之同日而語了。

他的文言我們經常可以讀到的不少於50萬字,無論著述還是序跋,札記還是隨筆,如《悲鴻自述》《從意大利到莫斯科》《東歸漫記》《藝術之品性》《藝術副刊發刊詞》《八十七神仙卷跋》《中西藝術之異同與比較》《美術之起源及其真諦》《泰戈爾翁之繪畫》《對泥人張感言》《故宮所藏繪畫之寶》《齊白石畫冊序》《張大千畫集序》……駕馭文字的能力,真所謂“遊刃有餘”!不論觀點的獨到,單論文章的精彩,體性、情理、神思、風骨、文采、藻飾,莫不信手拈來,自然勁健,暢神適意,痛快淋漓。其氣局的恢宏,上接唐宋古文,無論明清小品,在20世紀的中國畫家中罕有其匹!他的詩詞,雖然未見多作,但偶有吟詠,如《贈趙少昂》:

畫派南天有繼人,趙君花鳥實通神;

秋風塞上老騎客,爛漫春光豔羨深。

又如《跋李樺天橋人物》:

幾個南腔北調人,各呈薄技度餘生。

無端落入畫家眼,便有千秋不朽情。

再如《沙坪壩》:

此夕晴空倍好看,臨窗惟覺月光寒;

盤餐燈火艱難甚,坐對瓶梅食餅乾。

雖然稱不上一流,但也可以看出其功力的紮實,實乃“非不能也,乃不爲也”。如果能經常創作,其詩名是絕不會在齊白石之下的。

至於其書法更卓爾不羣,不僅在並世的中國畫家中是出類拔萃的,即在整個20世紀的中國書壇也是第一流的。書風受康有爲的影響出於北碑,但江南水土的性靈又使其擁有南帖的風韻瀟灑,結體變橫爲縱,欹側隨意,飄然軒舉;用筆中鋒裹毫,簡潔凝練,點畫使轉,幾同金石鏗鏘,而墨韻氤氳,別有水木清華。論20世紀的碑學書法,與于右任一文一武,堪稱雙璧!

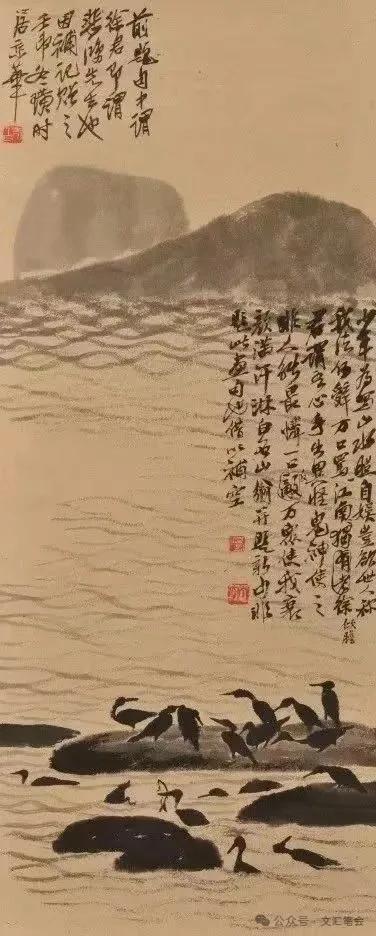

尤其需要指出的是,今天衆所公認的民國時期傳統中國畫的代表畫家之一齊白石,在當時卻遭到“傳統”畫家們近乎一致的詆譭,認爲他不過是一個鄉下的木匠,根本不懂中國畫而“倚老賣老”,他的作品更是胡塗亂抹的滿紙“惡俗”,不登大雅之堂。可是徐悲鴻卻對他青眼有加,認爲他的畫“其道幾矣”“茫無涯矣”。徐不僅在1928年任北平大學藝術學院院長,和1946年任北平藝專校長時,“三顧茅廬”,聘請老人出山爲學校教授,而且傾盡心力爲之出版畫冊、擴大影響,更斥資購藏了老人的作品達86件(套)之多!這,便是齊白石在贈徐悲鴻的一幅山水題跋中所寫:

少年爲寫山水照,自娛豈欲世人稱;

我法何辭萬口罵,江南傾膽獨徐君。

謂我心手出怪異,鬼神使之非人能;

最憐一口反萬衆,使我衰顏汗滿淋。

齊白石所自出的是明清文人寫意畫的傳統。徐悲鴻推重齊白石,雖然足以證明他是懂傳統的,但只是懂的寫意畫傳統啊!而中國畫的傳統中,還有着唐宋畫家畫的傳統,他又懂不懂呢?這方面也有例子,便是張大千和謝稚柳。

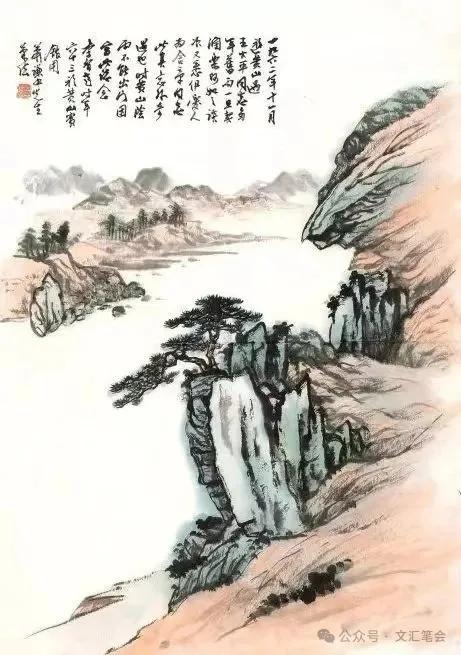

齊白石山水畫

衆所周知,唐宋畫家畫的傳統,自晚明以降文人畫興便一蹶不振。進入民國,張大千、謝稚柳等極少數人以特殊的因緣際會認識到並致力於以“真工實能”的宋畫爲中國畫傳統的“正宗大道”,更於1941年西渡流沙,面壁石室三年,甚至向藏族的畫師取經學習,終於由“池沼”而奔“江海”,唐宋傳統得以振衰起溺,遁光重耀。但在大多數的“傳統”畫家眼裏,唐宋傳統不過只有“工藝的價值”,沒有“藝術的價值”;敦煌壁畫更是“水陸道場工匠畫,庸俗不堪,畫家沾此氣息便入魔道,爲大千惋惜”(葉淺予《張大千臨摹敦煌壁畫畫冊序》)。然而,徐悲鴻卻把張、謝二人聘請到自己主持的中央大學藝術系任中國畫教授,他甚至評價張大千爲“五百年來第一人”!

綜觀徐悲鴻的傳統觀,除了對董其昌、“四王”的正統派有過激的偏見,他對中國畫優秀傳統的認識之全面、深刻,是遠在某些“傳統”畫家之上的,尤其是對唐宋畫家畫傳統的存亡繼絕,與張大千有殊途同歸之功。顯而易見,那些抨擊徐悲鴻的“傳統”畫家和徐相比,究竟是誰“不懂傳統”呢?至於以天下是非風範爲己任,尤其當中華民族到了最危險的時刻,蹈死不顧地奔走海內外募捐救亡,徐悲鴻的忠義精神相比於聞一多《畫展》一文所記同時“傳統”畫家們的“煙雲”“風雅”,究竟又傳統孰歸呢?

徐悲鴻於中國畫致力於探索“中西融合”是真,秦仲文們於中國畫走的是傳統路子也不假。那麼,是否就可據此定論,搞“中西融合”就是在“破壞傳統”?或者說,傳統中國畫的式微是因爲有人搞“中西融合”而導致的呢?

《論語》有云:“爲仁在我,豈由人哉。”又說:“君子求諸己,小人求諸人。”《孟子》亦云:“仁者如射。”又說:“行有不得,反求諸己。”它們的意思都是說,任何事情做得好不好,責任都在自己;尤其在沒有做好的情況下,更應該從自己身上找原因,而決不可歸咎於別人。就像足球沒有踢好,絕不能怪陳夢打乒乓。既然徐悲鴻在搞“中西融合”的“中國畫改良”而沒有搞純傳統,那麼,傳統中國畫的不振,又怎麼能說是被他“破壞”的呢?

我們知道,藝術不同於科學的一個重要分別,在於科學的真理有兩大特點:一是一元性,一個觀點一旦被證明是真理,與之不同的便是謬誤;二是普適性,任一真理適用於該範疇內所有的時間、空間、條件、對象。藝術的真理也有兩大特點:一是多元性,甲是真理,乙、丙、丁……也可以是真理,甚至與甲正相反對的戊也可以是真理;二是針對性,任一真理都只適用於特定的時間、空間、條件、對象,一旦用到另外的時間、空間、條件、對象便可能淪爲謬誤。同樣,中國畫包括整個傳統文化的真理也是多元的。它既可以是傳統的,也可以是“中西(外)融合”的;傳統中,既可以是強調“畫之本法”的唐宋畫家畫,也可以是強調“畫外功夫”的明清文人畫;“中西(外)融合”中,既可以融合古典,也可以融合現代。尤其是相比於自我更新的純傳統,中國文化更值得我們珍視的一個優秀傳統,恰恰是“吐故納新”——包容、借鑑、吸收、消化異質文化的“中西(外)融合”!如潘天壽所說:“(中國)歷史上最活躍的時代,就是混交時代。因其間外來文化的傳入,與固有特殊的民族精神互相作微妙的結合,產生異樣的光彩。”從“用夏變夷”到“洋爲中用”,數千年中外文化的交流格言,都說明了兩個性質不同的文明,從來就不是絕對地不能融合,而在於怎麼融合、融合得好不好。每有人以郎世寧爲例,斷言“中西融合”是隻能葬送傳統的此路不通。那麼,又是否可以“(吳昌碩)風漫中國……(中國畫)荒謬絕倫”(傅抱石語)爲例,宣告“三絕四全”是弘揚傳統的山窮水盡呢?

關鍵是,主張任一真理的人,都應該把自己所認定的真理貫徹、落實在自己的創作、教學中,而不可強行要求別人的創作、教學也奉行自己的主張。潘天壽說過:“以自己曉得的東西排斥自己不曉得的東西,這不是學者的態度。”

我們看徐悲鴻,他自己的創作、教學所推行的是“中西融合”;但並沒有要求齊白石、張大千的創作、教學也搞“中西融合”。再看潘天壽,他自己的創作、教學所推行的是“三絕四全”,但並沒有指責徐悲鴻、林風眠的創作、教學沒有搞“三絕四全”——“和而不同”,這纔是中國畫的傳統,更是中國文化的傳統。

需要說明的是,“中西融合”並不是徐悲鴻本人的措辭,而是他人,尤其是後人對其畫學思想的概括。這樣的概括不免給咬文嚼字的好事者以口實,認爲徐在中西繪畫的關係上失去了“控股權”,平分秋色必然造成不中不西。其實,徐悲鴻本人的表達是“中國畫改良”。1920年,他發表《中國畫改良論》明確提出:

古法之佳者守之,垂絕者繼之,不佳者改之,未足者增之,西方畫之可採入者融之。

功夫五分,四分在中,僅一分用於西,可見傳統正是其“改良”的根本。那麼“西方畫之可採入者”又是什麼呢?在徐便是寫實的素描,即所謂“素描是一切造型藝術的基礎”。

問題是,包括中國畫在內的中外一切造型藝術並不都是寫實的一家眷屬,而也可以有寫意的、抽象的,乃至裝置的、觀念的……所以,這樣的說法未免以偏概全。但事實上,徐悲鴻的本意絕不是想以此來否定非寫實的藝術,而是爲了力挽中國畫寫實傳統的衰頹。否則的話,他也就不會充分肯定金冬心、齊白石等的藝術了。但“不薄今人愛古人”,他更看重的則是在重振寫實的繪畫。

我們看傳世的宋畫,尤其是徐熙、李成、范寬、燕文貴、郭熙的水墨,無不具有素描般紮實的造型功夫,以筆墨融合了源於生活高於生活的形象塑造,惟妙惟肖!然而,從晚明以降,這樣的畫風竟被“盡充下駟”“不復可問”(李日華)了!“池沼”的風景當然也很幽美,但“江海”的汪洋壯觀就該排斥嗎?“垂絕者繼之”,在這一點上,徐悲鴻與張大千的想法是完全一致的,但在具體的做法上,二人是殊途的——張是從唐宋傳統中深挖,徐則是借鑑西方的素描。

從他個人的創作,尤其是最能代表其藝術成就的駿馬,處處是素描,卻不見素描,體面變成了結構,結構變成了筆墨!彷彿是吳道子“畫人物,如以燈取影,逆來順往,旁見側出,橫斜平直,各相乘除,得自然之數,不差毫末,出新意於法度之中,寄妙理於豪放之外,所謂遊刃有餘,運斤成風”(蘇軾),“一洗萬古凡馬空”(杜甫)!堪稱以“筆墨加素描”“改良”中國畫的典範,完美地實現了寫實傳統的創造性轉化和創新性發展。

除馬之外,徐悲鴻的水牛、公雞、喜鵲、貓、仕女也畫得相當出色,既融匯了西法,又是傳統的筆精墨妙,以形寫神而形神兼備。謝老特別給我講過徐悲鴻畫杜甫的“天寒翠袖薄,日暮倚修竹”詩意,仕女的形象取《詩經》的“碩人其頎”而絕去明清的小眉小眼、弱不禁風;而令人不解的是,仕女所倚靠的竹竿,放筆直掃而下竟沒有侵入人物的背部!謝老當年便向他請教是怎麼做到的,徐答:這很容易的,只要按人物的背部剪一個紙板覆在上面,便可縱筆直下而不侵背部了。這是何等的穎慧!以如此的穎慧,當然絕不會爲傳統所囿、爲西法所誤。反映在他的中國畫教學中,則與潘天壽的體系南北相映,各領風騷。在潘,以“三絕四全”的“畫外功夫”爲基礎,培養出的是一批傳承傳統,尤其是“三絕四全”寫意傳統的人才。在徐,則以素描造型的“畫之本法”爲基礎,影響、培養出的是蔣兆和、李斛、宗其香、吳作人、李可染、尹瘦石、劉勃舒、黃胄、楊之光等創新傳統,尤其是寫實傳統的人才。更要指出的是,新中國美術“紅色經典”中的人物畫創作,無不直接間接地受到徐悲鴻“中國畫改良”思想和“筆墨加素描”方法的影響。

徐悲鴻《倚竹仕女》

看20世紀的中國畫史,論創作,徐悲鴻包括林風眠的“中西融合”所取得的成就,與黃賓虹、齊白石、潘天壽、張大千、吳湖帆的傳統自強具有同等的意義;論教學尤其是學院教學,徐悲鴻的體系與潘天壽的體系更如鳥之雙翼,合則雙美,離則兩傷。“君向瀟湘我向秦”(鄭谷),“吳人何苦怨西施”(羅隱)。一定要說當代美術教育在傳統人才的培養方面有所缺失,那也不應該歸咎於徐的體系,而應該反思我們在實施潘體系方面的不足。反觀與秦仲文等同時代的齊白石、張大千等,爲什麼能在徐悲鴻致力於中國畫改良的形勢下,創造出傳統的新輝煌,不正是因爲他們奉行了“爲仁在我不由人”的常識,致力於提升自己的傳統功力而不是指斥徐悲鴻的“中西融合”嗎?