將造紙術時間從“蔡侯紙”向前推進200年的,竟始於一樁漢宮祕案

中國古人創造的植物纖維紙起源於西漢;東漢蔡倫改進“蔡侯紙”,紙張的性能和造紙工藝大爲提高;漢末魏晉時,紙張作爲文房用具逐漸普及;到南北朝時期,許多我們熟悉的日用品也加入了紙製品的陣營;至唐宋時期,中國的各色紙種爭奇鬥豔、品質精良,紙製品種類繁多、琳琅滿目,已然成爲世界之最。誠如明代宋應星在《天工開物》中所言,“萬卷百家基從此起”,不僅中華文明璀璨輝煌的智慧結晶在紙上譜寫出恢宏的篇章,就連衣、食、住、行等日常所需也都離不開紙的身影——中國絲毫不愧於兩千餘年來“紙張大國”的歷史地位。

近期出版的《嘆爲觀紙》一書以敘事的方式打開了紙張的新世界,在漫長的歷史進程中,紙張是如何起源、發展和普及的?這其中有哪些引人入勝的故事?在看似紛繁複雜的紙張演進史中,有哪些主線脈絡可尋?

趙洪雅 著記號Mark|北京科學技術出版社

一張紙引發的世紀之爭

後三日,(田)客復持詔記,封如前予(籍)武,中有封小綠篋,記曰:“告武以篋中物書予獄中婦人,武自臨飲之。”武發篋中有裹藥二枚,赫蹏書,曰“告偉能:努力飲此藥,不可復入。女自知之!”

——《漢書》

元延元年(公元前12年),一名男嬰在西漢成帝劉驁的後宮中呱呱墜地,他的母親中宮史曹宮雖籍籍無名,卻是西漢寵冠後宮、豔名遠播的孝成皇后趙飛燕身邊的女官。在成帝即位以來整整20年的時間裏,不僅盛寵不衰的飛燕、合德姐妹未能孕育子嗣,就連後宮中的其他佳麗也接連流產。當朝天子膝下無子的窘境一直困擾着朝野。因此,曹宮誕下的這名男嬰,縱使身份卑微,卻是彼時大漢天子的唯一子嗣。

不難想見趙飛燕得知這一消息後的嫉恨與震怒。在趙合德的慫恿下,孩子剛出生不久,漢成帝便密令內廷宦官田客傳詔掖庭獄丞籍武,將曹宮母子緝拿關押:“取牛官令舍婦人新產兒,婢六人,盡置暴室獄,毋問兒男女、誰兒也!”不出半月,宦官又將一個小綠篋祕密交予獄丞籍武,打開後,裏面是一個很薄的小紙包,其中裝着兩枚藥丸,紙上寫道:“告偉能(即曹宮):努力飲此藥,不可復入。女自知之!”曹宮讀罷,含恨控訴說:“趙氏姐妹果然意欲掌控天下啊!”之後,便在暴室獄中服毒而亡。

這就是史書中最早以紙作爲書寫材料的文獻記載。紙上只有很短的一句話:告訴曹宮,乖乖把毒藥喝了,不要再入宮來,你好自爲之!

這段史料出自官方正史《漢書》,據東漢應劭註釋,所謂“赫蹏”,就是“薄小紙”。三國時期的孟康也持同樣觀點,認爲“蹏猶地也,染紙素令赤而書之,若今黃紙也”。也就是說,裝在綠匣子中的“赫蹏書”,應該是一種染成紅色的輕薄小紙片。

這段宮闈祕案,在史學家看來未必真有其事,因爲這段供詞實則出自權臣大司馬王莽掌權之後,是爲推翻當時已身爲皇太后的趙飛燕和外戚集團而網羅的罪證之一。但這一指控卻結結實實地爲趙飛燕扣上了“嫉妒專上”“親滅繼嗣”的罪名,從此,陰狠毒辣、權慾薰心的負面形象就烙印在了趙飛燕身上,而且還在後世《西京雜記》《飛燕外傳》《東漢演義》等傳奇小說的演繹下愈抹愈黑。最終,當初這對“宮中只數趙家妝,敗雨殘雲娛漢王”的趙氏姐妹被王莽集團一貶再貶,揹着“漢嗣中絕”的罵名,落得和曹宮一樣被逼自殺的下場。

無論案情本身是否屬實,正史中似乎已有跡象表明,成帝宮廷中已開始使用紙張作爲書寫載體。這一記載比東漢元興元年(105年)蔡倫發明“蔡侯紙”,早了117年。

......

在蔡倫創造“蔡侯紙”之前,究竟是否已有植物纖維製成的紙製品存在呢?若想結束爭論,紙史研究者亟需拿出早期古紙的實物樣品予以佐證。

好在,自20世紀以來的幾次重大探險和考古發現爲我們逐漸撥開了迷霧。

1933年,日軍攻破山海關,北平全城戒嚴,形勢危如累卵。在當年的一次外交集會上,長袖善舞的瑞典探險家斯文·赫定(Sven Hedin,1865—1952年)結識了時任外交部常務次長的劉崇傑,建議修建一條從西安到新疆的公路(即後來的蘭新鐵路),宣稱自己可以組建一個公路考察團做前期勘測。在當時緊張的戰爭局勢下,國民政府有意經略新疆,居然同意了這一計劃,委任斯文·赫定以國民政府鐵道部顧問的身份再次進入西北。年近古稀的斯文·赫定欣喜若狂,打算借公路勘探的名義再探羅布泊。有了馬克·奧里爾·斯坦因(Marc Aurel Stein,1862—1943年)、保羅·伯希和(Paul Pelliot,1878—1945年)等人盜取文物的前車之鑑,國民政府對這些素來肆無忌憚的外國探險家顯然也有提防。考察團即將出發時,畢業於北京大學、參加過中瑞西北科學考查團的中國考古學家黃文弼(1893—1966年)“從天而降”,名義上同行去視察新疆學校,實則被國民政府派來密切監視斯文·赫定。

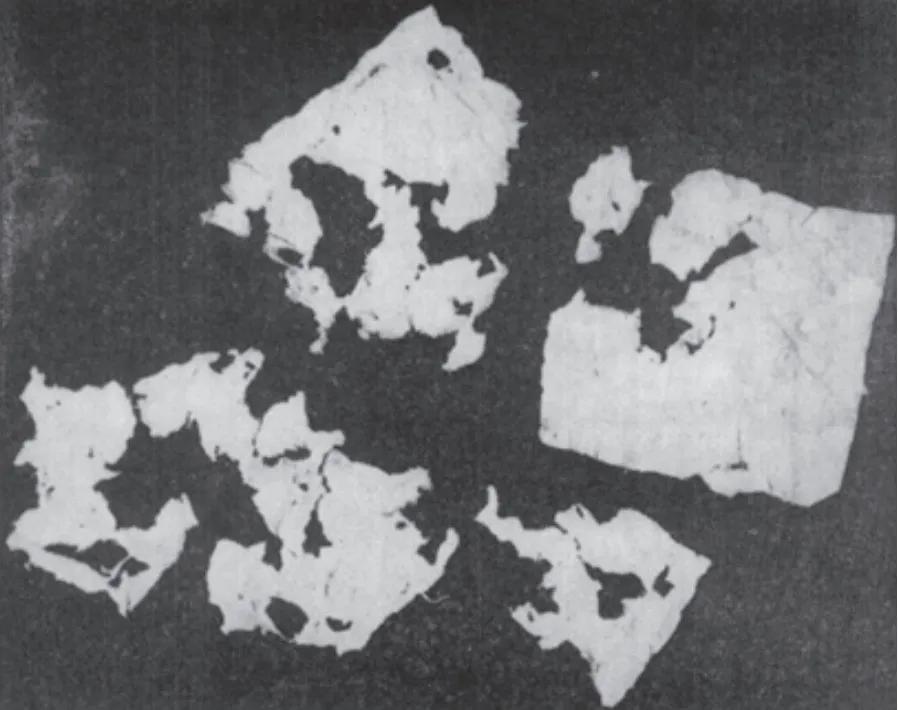

於是,這對奇怪的組合,就這樣一路各懷心思、磕磕絆絆地深入了西北大漠。但這次“勘探”的成果卻委實震動了當時的考古學界。據黃文弼在《羅布淖爾考古記》中的記載,他們在羅布泊北岸一處名爲“土垠”的漢代烽燧遺址中,發現了一方10cm×4cm的紙張殘片。紙上沒有文字,“麻質,白色,作方塊薄片,四周不完整”。據黃文弼觀察,這張紙“質甚粗糙,不勻淨,紙面尚存麻筋,蓋爲初造時所作,故不精細也”。與這張紙同時出土的還有70餘枚漢簡,其中紀年最早的爲漢宣帝黃龍元年(公元前49年),最晚的也在漢成帝時期(公元前32—前7年)。因此,將這張古紙判斷爲公元前1世紀的西漢遺物,應當是沒有疑議的。

陝西扶風中顏村發現的“中顏紙”,定爲漢宣帝時期

令人痛惜的是,這張珍貴的“羅布淖爾紙”在1937年的戰火中被付之一炬,其是否能夠符合現代對紙的定義,我們再也無法知曉。但斯文·赫定與黃文弼的這一發現,卻宛若撬動了冰山的一角。自此之後,數以萬計的古紙樣品接連出土,一次又一次地革新着學術界的認知。其中可以判定爲西漢古紙的發現,就有五六次之多。

......

敦煌懸泉置出土的西漢古紙之一,上書“付子”二字

時至今日,雖然“蔡倫造紙說”和“蔡倫改良說”兩派觀點仍然存在,但認爲“我國在東漢蔡倫前就發明了紙,蔡倫是改良者而非發明者”的觀點漸成主流。在我國的歷史教科書和公共博物館中,“蔡倫發明造紙術”也已被修改爲“蔡倫改進和推廣了造紙術”。實際上,這場跨越近半個世紀的爭論無外乎聚焦於兩個核心問題:第一個問題是紙的定義,也就是這些出土紙狀物是否真的是“紙”;第二個問題是出土紙狀物的斷代。就第一點來說,學術界目前仍未達成一致;但就第二點而言,以上所列的數種古紙,大部分經過科學的考古發掘,有地層學、類型學等斷代依據,且並非孤證,其結論在整體上還是可靠的。因此,從當前出土實物來看,植物纖維紙出現的年代就算不能上推至西漢初期,也可以穩妥地判定爲西漢中後期。那時,不僅較爲成熟的紙張已經被創造出來,甚至傳播至大漢疆域以外,被匈奴貴族所使用和珍藏了。

如此一來,這些從黃沙之下、古墓之中出土的“小紙片”,便將我國造紙術的發明時間從“蔡侯紙”問世的公元105年直接向前推進了約200年。