創造家族史的“辭典”,爲記憶尋找合適的語言

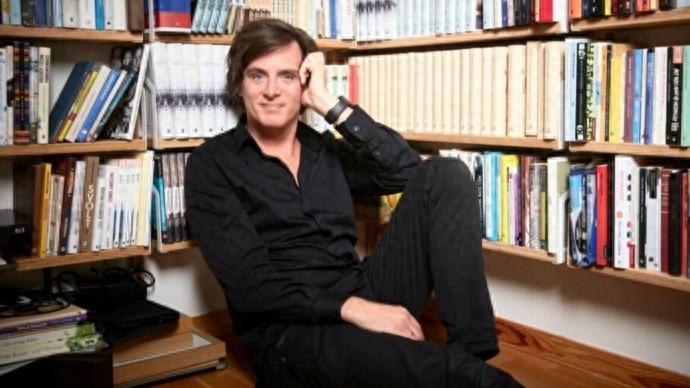

4月23日,世界讀書日的夜晚,第一次來上海的挪威作家西蒙·斯特朗格和上海的文學記者與出版人們交流分享他的代表作《光明與黑暗的辭典》。斯特朗格是個典型的北歐大塊頭,身形魁梧,他談吐幽默,一開口就化解了他的身材帶來的壓迫感。夜色降臨,上海市中心亮起一片璀璨燈海,從高處看着窗外夜景,斯特朗格再次感嘆:“這座城市太美了。看,這就是寫了一本暢銷全世界的書的好處,我的書把我帶到這裏。希望我的新書也能出中譯本,我還能回到上海,到那時,我就不是‘陌生人’了。”

“陌生人”是一語雙關的“語言梗”,斯特朗格(Stranger)這個挪威語的姓氏,在英語裏是“陌生人”的意思。確實,斯特朗格的作品,挪威的當代文學,以及《光明與黑暗的辭典》揭開的挪威在20世紀的一段歷史,對於大部分本地讀者而言,這些都是“陌生人”。

《光明與黑暗的辭典》在挪威出版時,封面是一棟房子的照片,一棟在特隆海姆的房子。特隆海姆是挪威漫長海岸線上的一座北方城市,是現有挪威鐵路系統抵達的最北城市。第二次世界大戰期間,希特勒曾計劃把那裏打造成艦艇基地和第三帝國的“北方首都”。封面的房子被挪威熟悉二戰史的老人們稱爲“罪惡修道院”,戰爭期間,那裏是附逆納粹的祕密警察的辦公總部。納粹投降後,一個記者去參觀了這座充斥着酷刑和死亡記憶的房子,他寫道:“整座房子到處是被破壞過的痕跡,所有的房間牆面和天花板佈滿彈孔,浴缸和洗手間的牆上也有彈孔。很容易想象,那些被關押在地下室的人們聽到射擊聲時經歷的恐懼。”

戰後,臭名昭著的“罪惡修道院”迴歸民用,因此和斯特朗格產生不可思議的交集。斯特朗格的妻子是猶太人,她的祖父因收聽英國廣播被蓋世太保逮捕,幾個月後在集中營被槍決,她的父親、也就是作家的岳父,被抵抗組織援救到瑞典。斯特朗格的岳母一家從大屠殺中倖存,戰後爲了節省家用,全家搬到特隆海姆一棟租金異常低廉的房子裏,也就是往日的“罪惡修道院”。他的岳母在童年時偶然打開一道隱藏門,從廢棄的房間裏找到一個裝滿人的指甲的布袋,還是小女孩的她不知道,她和姐姐玩耍的房間曾是祕密警察虐殺猶太人的屠宰場。

當斯特朗格意外得知被死亡和創傷籠罩的家族往事,特隆海姆的那棟房子在他心裏成爲奇特的原點,倖存者和加害者在這個特殊的空間裏交織出歷史的座標系。他追溯與這棟房子有關的受害者和加害者的命運——他妻子的母族怎樣逃亡、倖存,帶着創傷的記憶存活下去;不能倖免於難的本地猶太人和抵抗組織的游擊隊員怎樣被惡的暴力摧毀;什麼樣的人、出於怎樣的目的,依附於恐怖邪惡的政權,普通人怎麼會成爲匪幫的首領……並不是歷史的塵埃如泰山壓垮個體,正相反,一切個體的際遇都是無法承受的歷史的一部分。

斯特朗格重返這棟房子,幾經轉手,當時那裏住着一個老年藝術家。陽光照在乾淨的地板上,但作家想到的是鮮血滲透的水門汀,從房梁垂下的絞索,以及被肢解的人體。當他從一個房間走到另一個,他覺得自己看到時間的岩層在那個空間裏積蓄。起初,他想寫每個房間在不同的時間裏,走進走出不同的人,有人生,有人死,有人受害,有人加害,他想象這是“時間的蒙太奇”。“但可能是我的能力有限,我發現這是文學很難做到。”說這話時,他拿出了奧斯陸的劇院改編演出《光明與黑暗的辭典》的劇照,舞臺空間被分割成若干部分,像一棟房子露出不同樓層房間的橫切面,死在集中營的曾祖父的肖像、沉迷於酷刑的祕密警察、玩耍的幼年岳母和敘事者的兒子,重疊的時間和跨越生死的人們平行地出現在劇場裏。“我最初的構想,戲劇幫我實現了。”

意識到自己很難用文字製造“時間的蒙太奇”,斯特朗格改變創作方向,他想到了詞語和辭典,決定把家族史和戰時歷史寫成一本特殊的“辭典”。按照挪威字母表29個字母的順序,他選定一個接一個的“詞語”,從詞語的定義延申到人的故事和人的遭遇。詞語和辭典不受時間或空間的束縛,特定的詞語讓寫作者在廣泛的歷史和繁雜的事件裏穿梭。在歐洲的文藝作品裏,橫跨文學、戲劇和影視,圍繞着“大屠殺”主題的敘事已經太多。《光明與黑暗的辭典》裏寫到的人的降格、人對人的惡意、恐怖和日常的同時在場,並不是斯特朗格的原創,他所做的創造性寫作是把人們所知的大屠殺的方方面面,彙編成“辭典”,並且在詞語的收錄編輯中嵌入一個家族的私人故事。他不願意用“非虛構”來形容《光明與黑暗的辭典》。辭典的形式和結構表達了他的寫作野心:這是用文學來創造語言、定義語言,這本辭典收錄的特殊“語言”,不僅用來講故事,也是抵抗遺忘、抵抗惡與暴力的堤壩。他提到了一段“家裏的瑣事”,他說,在他展開調查並着手寫這本書之前,他的岳母對她的母親有很深的怨懟:“她總是在生病,總是一個人愁苦,我需要她的時候,她總是不在場。”當她見證女婿寫完這本書,某天她在家裏突然感嘆:“我現在明白了她當年是怎麼熬過來的。”

復旦大學中文系嚴鋒教授讀過《光明與黑暗的辭典》後,他對斯特朗格說:“我曾經以爲辭典是抽象的,碎片的,概念化的。而文學是整體的,具體的,關於情感和故事。但我現在有了更清晰的理解。辭典恰恰是關於記憶的,辭典是記憶的結構,記憶帶有辭典的風格。零散,非線性,流動,不斷跳轉——這是辭典,也是記憶,現代小說就是這兩者的同時在場。每個詞語背後是有靈的,有一個個的世界,文學是用語言來召喚亡靈,構建世界,這是這部小說的力量,也是廣義的文學的力量。”