說策反陳景瑜是不妥的,準確地說,應該是國共特工的一次成功合作

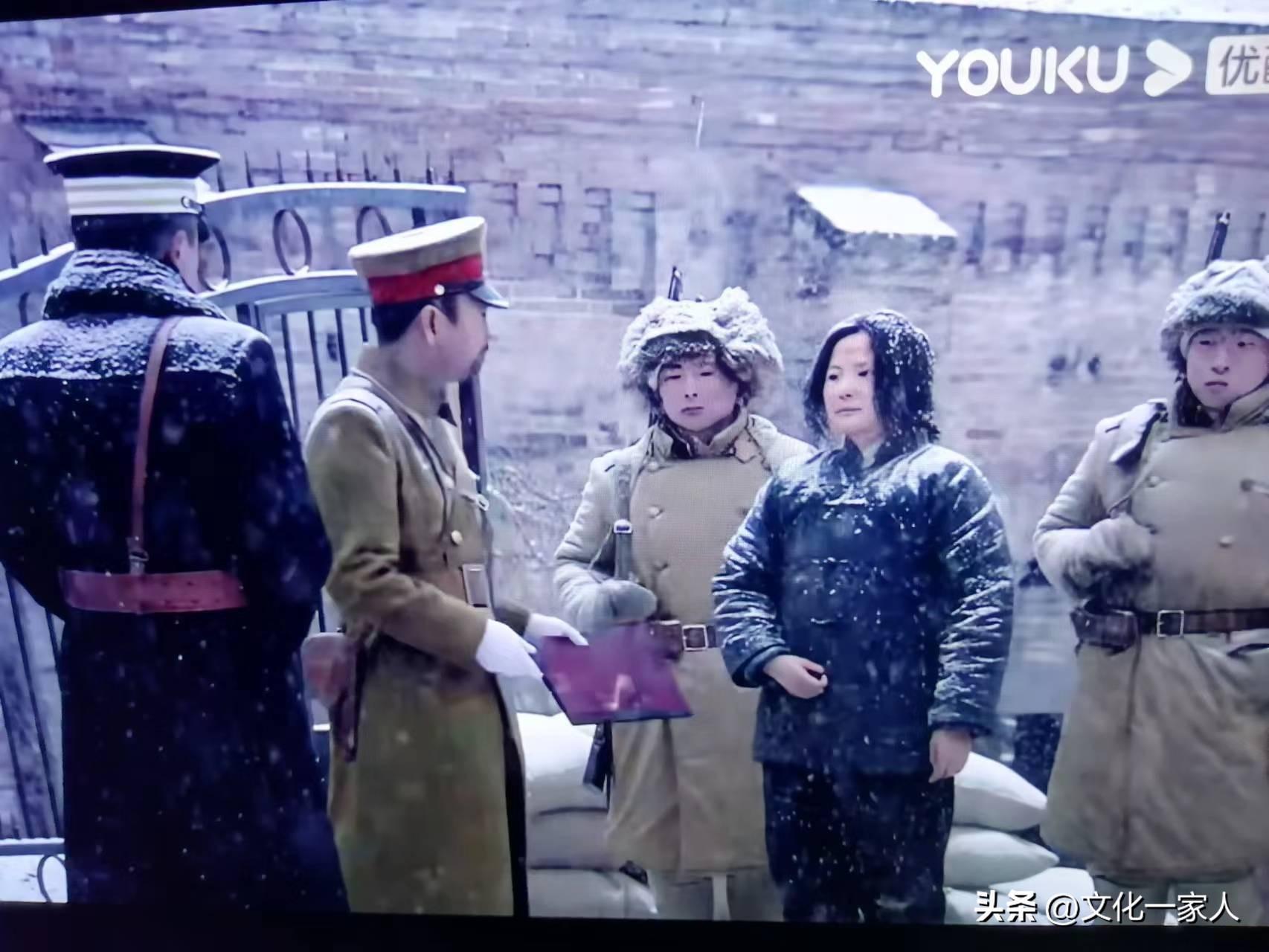

在諜戰劇《懸崖》裏,陳景瑜和周乙是國共兩黨打入僞滿要害機關的特工。

關於陳週二人的關聯,有人認爲是周乙策反了陳景瑜,幫助我們救出了孫悅劍——這種說法顯然是不妥當的。

因爲,當時的國共已形成抗日民族統一陣線,儘管蔣介石堅持限共防共,但畢竟在形式上已實行合作。我黨領導的八路軍新四軍都隸屬國民革命軍序列——蔣介石是名義上的最高領導人!

在這種大環境下,雖然國共在淪陷區的地下工作處於各爲其主各自爲戰的狀態,但面對共同的敵人,雙方畢竟還屬於友軍。

所以,周乙通過陳景瑜從日本憲兵隊的槍口下救出孫悅劍,不宜說成是策反,而是一次成功的合作。

當然,陳景瑜並不是甘心情願地主動合作,而是在周乙的苦口婆心巧妙周旋下,才完成了這次驚心動魄的壯舉。

周乙把陳景瑜約出來,首先亮明身份:

你應該知道,高彬一直在找一個潛伏在警察廳內部的共產黨地工。

我當然知道。

那個人就是我。

你開什麼玩笑!

沒跟你開玩笑。

周乙從公文包裏拿出個檔案袋遞給陳景瑜:

看看這個吧,看完這些材料,你就知道這些年是誰在暗中幫你們。

就在陳景瑜看材料的時候,周乙又從大衣兜裏掏出一塊表:

認得這塊表吧,替我把它還給你們的發報員吧,要不是我,六年前你們就被高彬吊死了。

什麼發報員?

陳景瑜當然不能輕易承認自己的身份。

周乙說:

別跟我裝糊塗,這些年你們都做了什麼,還有你那個早已被我破譯的所謂加了密的密碼,這材料上都有。

這些年,你不覺得你出奇的順利嗎,有時候有如神助一般,可你們卻把我列上了暗殺名單。你們對共產黨可沒這麼照顧,恨不得借日本人的刀斬盡殺絕。

陳景瑜突然掏出槍:別動,你被捕了。

周乙說:

你這是幹什麼,在墓地裏舞槍弄棒對神靈不敬。快收起來,這樣有失風度。。

陳景瑜氣急敗地說:你到底想幹什麼?

請你幫個小忙。

至此,在鐵的證據面前,陳景瑜不得不默認了自己的身份。也就是說,周乙在與陳景瑜的較量中,第一回合就佔據了上風。

周乙從公文包裏拿出一張帶有照片的檔案:

明天早上你去一趟憲兵隊,把這兩個人給我要出來。

陳景瑜當然要大喫一驚:

你這不是強人所難嗎,事情敗露了,我倆一塊完蛋!

周乙說:

你也不要想逃跑,你的家人和孩子都在新京(長春),都在日本人的眼皮底下,

你是在威脅我?

你可以這麼理解。

陳景瑜惡狠狠地咒道:媽的,你們這些可惡的共產黨。

通過以上對話足以說明,陳景瑜對我黨並沒有好感,也不可能願意與我方合作。他不過是在周乙的軟硬兼施下,纔不得不就範。

對陳景瑜的咒罵,周乙自然不能示弱,當即作出反擊:

沒有我你早就完蛋了。讓你這麼做,不過是對我給你關照的一點回報,我這麼要求並不過分。

周乙的不卑不亢,使陳景瑜終於軟了下來,近乎用哀求的口氣說:

我的周科長,倆個大活人讓我給弄沒了,我怎麼向憲兵隊交待,你覺得他們會放過我嗎!

周乙耐心向他解釋:

從警察廳轉出去的這些人,廳裏不會留下任何檔案資料。日本人處理完他們也會把材料銷燬。而且這都涉及絕密,我們中國人無權接觸,包括警察廳廳長。

陳景瑜說:

做這樣大的事情總會留下蛛絲馬跡,到時候誰來保護我的安全。

周乙繼續安撫他:

轉移的時候,所有文件都經我手,憲兵隊的回執也會先送我這,由我來覈對數據,最後統一送機要室,由專人負責銷燬。

陳景瑜說:

押回來的大活人,人人都看得見。

周乙說:

你可以要求異地審訊,保安局的事誰敢插手,這些都在你權力範圍內,也都符合程序,沒人會懷疑你。

人呢,我要還回去的,你總不能讓我到大街上隨便抓兩個老百姓吧。

日本人的保密措施非常嚴密,沒有人會越權插手和打探別人的事,這也就給了我們很大的空子。

到了年底,他們要覈查所有的文件。

你認爲滿洲國還能撐到年底嗎,法西斯大勢已去。到時候他們只會瘋狂的銷燬罪證。這些見不得人的東西,他們巴不得早點消失。

至此,陳景瑜終於被說服,但卻是有條件的。

他說:

好吧,我試試。但是我跟你有個君子協定,這件事以後,咱們井水不犯河水,能夠放對方一馬就放對方一馬,但不要再有類似事件發生。我還了你的人情,你也別再爲難我了。

周乙笑了笑:

蔣介石和毛澤東都要握手言合了,你我這樣的小人物還在箭拔駑張,不覺得可笑嗎。

握手言合說不定,我看是大打出手。

不管是大打出手還是握手言合,邱吉爾曾說過,沒有永遠的朋友,也沒有永遠的敵人,只有永遠的利益。我不想說中國人不打中國人的陳詞濫調,你我相互關照,何爾而不爲呢。

至此,陳景瑜的工作總算徹底做通,他說:

我試試,明天一早我去找局長簽字。順利的話,十點鐘就能趕到你這。

周乙說:

謝謝,握個手吧。

國共雙方兩位特工的手,終於在正義面前,握在了一起。

陳景瑜把孫悅劍從日本憲兵隊提出來之後,他對周乙說:

人我提出來了,我們這可是在幹掉腦袋的事。

周乙說:

我們這些年乾的每一件事,都足以讓我們腦袋搬家。

陳景瑜說:

那倒是,不過掉腦袋也有早有晚,我希望能熬到我兒子成家立業。

周乙說:

你會的,你還會看到你孫子長大成人。

我可沒你那麼樂觀,日本人打跑了,國共還得爭天下。到時候希望能念我們救命的緣份,將來狹路相逢的時候,再拉對方一把。

我會的。

好,你敬我一尺,我敬你一丈。萬一將來我被捕了,我是不會說出你的,希望你也是。

你放心,我以共產黨人的人格擔保。

陳景瑜說:

我不相信共產黨,我只相信你。這就跟你不相信國民黨,相信我是一個道理。

周陳二人的這段對話,看似輕鬆,實則透視出兩個深奧的觀念:

一是,

雙方都對形勢判斷得極爲清晰,看清了蔣介石的爲人,打跑了日本侵略者,國共還將有一場廝殺。

因此,倆人雖然暫時站在了一起,但畢竟屬於兩個陣營,今後還要成爲敵人。

二是,

立場不同,所持的觀念和信仰必然不同。但他們並沒有唱高調,而是在設身處地爲自己考慮的前提下,堅持自己的信仰不動搖。

《懸崖》的高明之處,就在於人物都有立體感,豐滿鮮活讓人信服。

孫悅劍被救出後,組織上決定,讓周乙一家人撤往蘇聯。

臨行前,周乙夜半三更去了陳景瑜那裏。

這段戲,既說明了二人的微妙關係。更體現了地下鬥爭的艱鉅性和複雜性。

周乙說:

我要離開哈爾濱了,高彬對我的懷疑由來已久,三十六計走爲上,我得先保住自己性命。

陳景瑜說:

你走了我怎麼辦?

你可以按照我們計劃好的,把所有的事情都推到我頭上。

那我也脫不了干係呀。

我希望自己走得乾乾淨淨,不把麻煩留給朋友。

可你這麼急急忙忙地走,不是加速我的暴露嗎。我是不能走的,我還有重要的任務沒完成。日本人在設計退出滿洲的計劃。

這個計劃連溥儀都不知道,

所以我們國民黨人要知道。

其實日本人的撤退計劃,從軍事上政治上都毫無意義,因爲戰爭就要結束了,法西斯完蛋了。

你這個人啊,我不知道是該沮咒你還是感謝你。

對我來說,沮咒和感謝都毫無意義,我關心的是我跟朋友都能活下來。

可你這明明是把我往死路上推嘛!老周啊,我一直很欽佩你,但你要知道,就算我自以爲是的繼續演下去,高彬也會用他那肉呼呼的大鼻子把我聞出來。

周乙說:

你要想繼續潛伏下去,就要搶在高彬之前下手,

什麼意思?

事實上,我接走遲玉蘭,無論如何都是有破綻的。你要想保護好自己,就要根據自己的懷疑,去和憲兵隊覈實犯人情況。我真正的破綻會在這幾天故意露給你,你一定要抓住機會,

我爲什麼要讓你牽着鼻子走?

因爲我是一個要離開的人了,我希望你能活着。

陳景瑜嘆了口氣:

不管怎麼樣,我還是要感謝你,感謝你冒着生命危險來跟我說這些。

周乙說:

走之前,有一份重要情報交給你,有了它你就會知道,在齊齊哈爾和佳木斯,都有哪些人在祕密地爲日本人工作。

這我倒是很有興趣。

但不能白給你,

你這個人對我不是誘惑就是勒索。我已經習慣了,說吧,要我怎麼做。

我要一份保安局在哈爾濱的特務名單。

胃口不小哇!

我相信,你們也想除掉這些人。

成交。你什麼候走?

走之前我會通知你,你儘快把名單準備好,到時候我會派人跟你聯繫。

你是要把我培養成一個雙料間諜呀。

我尊重你的信仰,我們之間只是生意。

你我現在是患難兄弟,不求同生共死,但求同舟共濟。

不管怎麼說,我還是那句話,謝謝,因爲你完全可以一走了之,把這個爛攤子推到我身上,

我不會那麼做,你我都是中國人。

行,就衝你這句話,將來有機會我一定報答你。

回過頭來,反覆揣摩周乙和陳景瑜的兩次密談,可以總結出以下特點:

第一,

利益捆綁,俱損俱榮。

從周陳二人的合作充分反映出,一旦信仰不同價值觀不同,其合作的可能性是極爲艱難的。甚至是在威脅到了雙方切身利益和生命安全的前提下,才能完成此番壯舉。

沒有這個前提,也就談不上什麼合作。

第二,

急中生智,劍走偏鋒。

在孫悅劍命懸一線的情況下,已經沒有時間等待時機了。爲了救人,只能大膽嘗試,拼死一搏。正如戰場上攻佔橋頭堡一樣,明知山有虎,偏向虎山行——勝利,往往就在轉瞬之間。

第三,

個人合作,黨派無關。

正如陳景瑜所講,我不相信共產黨,我相信你。正如你不相信國民黨,相信我是一個道理。

這種微妙又神祕的關係,只能在特定環境,特定條件,特定場合,特定人物之間進行。這也就和《懸崖》名字的隱喻不謀而合。

也正是有了以上因素,才適應了諜戰劇驚心動魄撥人心絃的特點。通過這種命懸一線的契機,把劇情推向了極致的高潮。