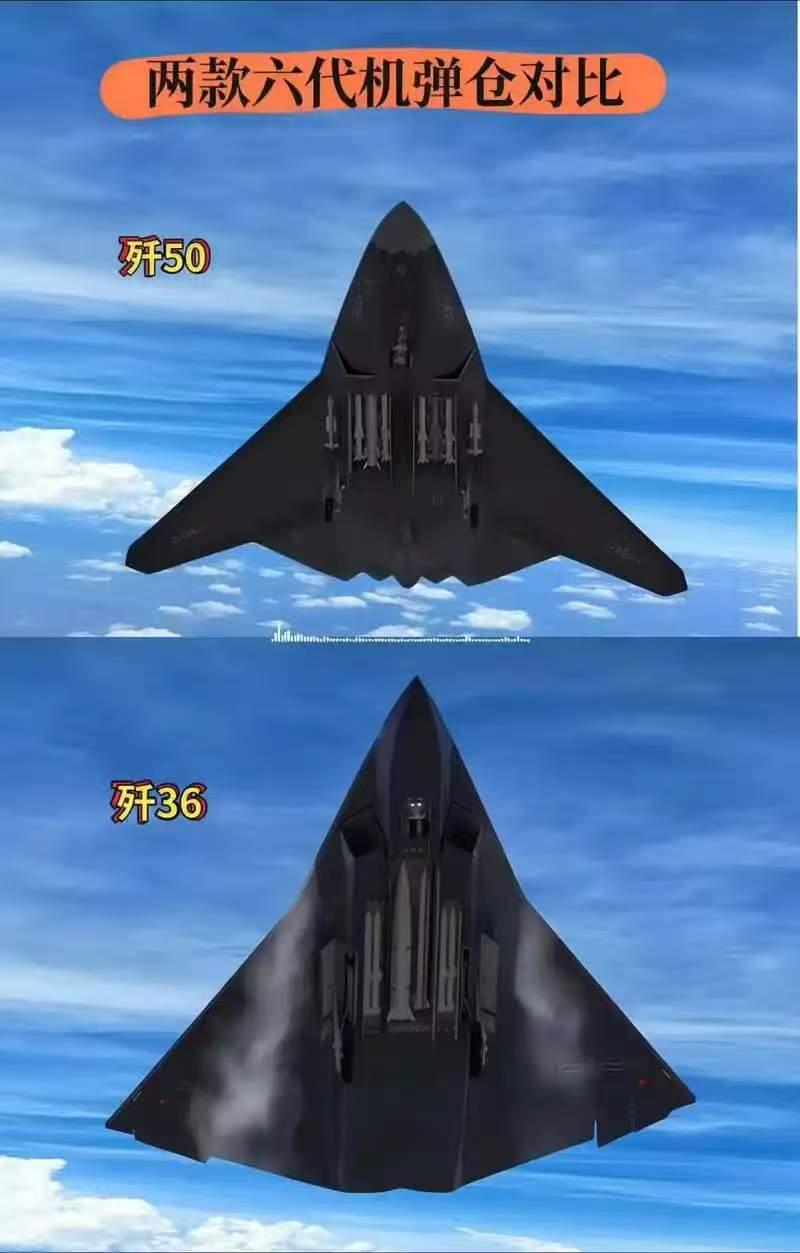

散文·中國殲36、殲50龍吟雙機試飛空翱翔

文/東方之音

中國殲36、殲50龍吟雙機,他們從黎明裏起飛。我坐在前艙,長機在後上方十米處,像一枚被磁力吸附着的、沉默的黑色箭頭。這是第一次,不是一架孤獨的幽靈,而是一雙。代號“龍吟”。塔臺最後的指令帶着電流的微顫:“‘龍吟’雙機,可以起飛。”聲音落下的瞬間,我推滿了油門。沒有以往那種鋼鐵巨獸被喚醒的咆哮與震顫,只有大地在舷窗外以一種溫和的、默許的姿態急速後退、下墜,然後消失。

我們升入了純粹的青灰色之中。雲層在下方鋪成無垠的、柔軟的鹽鹼地。我感受不到速度,只有空間本身在流動、變形。光傳系統將整架飛機的“神經”與我的肢體縫合,我甚至能“感覺”到襟翼邊緣氣流最細微的撕扯,像觸摸絲綢的紋理。不是我在駕駛它,是我們共同“存在”於這片虛空。我微微偏頭,長機的黑色身影嵌在蒼穹裏,穩定得如同一個定理。座艙蓋在某種力場作用下,呈現出奇異的透明,彷彿連那層玻璃的隱喻都已消失,我與宇宙之間,只剩下一道潔淨的、無罪的界限。

“開始第一階段。”耳機裏傳來長機飛行員“泰山”的聲音,平穩如磐石。我們開始爬升,姿態輕盈得像被蒼穹本身吸吮上去。高度表數字的躍動失去了意義,它只是在記錄一種“抵達”的過程。很快,稀薄的大氣再也留不住任何塵埃,世界迴歸到創世之初的墨藍與深紫。太陽不再是一顆火球,而是一個冰冷、暴烈、無限輸出的白色奇點,釘在漆黑的天鵝絨上。下方,地球的弧線帶着一種驚心動魄的、不容置疑的優美,緩緩浮現。那是家園,此刻像一枚懸浮在虛空中的、易碎的藍白釉瓷器。

“‘龍吟’雙機,進入超巡狀態。”我的聲音聽起來有些陌生。沒有音爆的巨錘敲擊天空,我們只是“滑”入了那個被物理法則曾經詛咒的領域。機翼與機身開始流淌起一層若有若無的幽藍光暈,像夏夜沼澤地的鬼火,那是電離的空氣在爲這具沉默的軀體加冕。速度成了一種哲學概念。我們在閱讀空間,一頁頁,快得來不及理解,只留下印象——那片青灰、這墨黑、那弧藍。

“測試能量系統。”泰山的指令簡短。我拇指撫過操縱桿上一個微涼的觸點。沒有嗡鳴,沒有蓄力,只有前方極遠之處的虛空,似乎極其輕微地皺縮了一下,像被無形的針尖刺痛的皮膚,旋即恢復。傳感器上,一個模擬標靶的標記熄滅了,靜默得如同從未存在。絕對的寂靜,比引擎的轟鳴更具壓迫感。這是屬於星辰的法則,是牛頓與愛因斯坦退場後,新神祇書寫的、簡潔到冷酷的暴力美學。

我們開始機動。不再是沉重的盤旋與翻滾,而是“選擇”自己的位置。長機在我視野中倏然出現在左側,又彷彿同時仍在原處。這不是幻覺,是我們之間那片空間被摺疊又展開後,光與影投下的短暫悖論。雙機編隊,如同一個具有共同意志的有機體,在三維乃至感官無法捕捉的維度上,演繹着精準而致命的芭蕾。每一個動作都傳遞着無需言語的確認:“我在。”“收到。”“同步。”金屬的軀體裏,奔流着的是數據與能量的血,而我和泰山,是這具龐大身軀中兩顆彼此映照、彼此守衛的腦核。

返航的時刻到了。我們調轉方向,那枚藍白釉的瓷盤漸漸擴大,邊緣燃燒起金紅的輝光。穿越大氣層的過程,平穩得像沉入溫水。狂暴的摩擦被一層無形的場撫平、梳順,我們裹在一團柔和的虹彩中下降,如同神祇踏着光譜鋪就的階梯,從容歸位。

雲層再次包裹上來,然後是熟悉的大地,網格狀的田野,玩具般的城鎮。起落架觸地的一瞬,只有最輕柔的、幾乎被忽略的頓挫。滑行,停止。地勤人員的車輛無聲地圍上來,像蟻羣環繞歸巢的王者。

我摘下頭盔,耳朵裏還殘留着宇宙的絕對寂靜。我爬出座艙,腳踩在堅實的水泥地上,一種奇異的重返人間的眩暈攫住了我。泰山也下來了,我們隔着幾米遠對視。他臉上也有同樣的、未褪盡的星海寒霜,以及一種竭力剋制的激動。我們沒有說話,只是走過去,用力地、結實地擁抱了一下。手掌拍在對方抗負荷服上的悶響,勝過一切言辭。那擁抱裏,有剛纔共享的、超越生死的寂靜宇宙,有對彼此技術絕對的信任,還有一種沉甸甸的、剛剛被我們親手從未來接生到現在的東西。

夕陽正把整個基地染成壯麗的金紅色。我回過頭,望着我們的戰機。它們靜臥着,黑色的蒙皮吸收着最後的天光,線條流暢而寂然,彷彿剛纔撕裂蒼穹、戲弄物理法則的並非它們。但我知道,有些東西不一樣了。就在剛纔,在那無垠的墨藍深處,一雙屬於東方的、全新的眼睛,已經睜開,並平靜地注視過深淵。那注視本身,便是一種無聲的、穿越時空的龍吟。

它從實驗室的圖紙與方程中誕生,從無數個不眠之夜的爭論與計算中提煉,從民族記憶最深處的甲午雲、黃海霧與破碎的山河中淬火而出。今天,它不再是一個概念,一個項目代號。它有了形體,有了雙翼,有了掠過我們這個古老國度天空時,那一片象徵絕對安寧的、致命的寂靜。

我站着,直到暮色完全四合,直到那兩架黑色戰機的輪廓,與正在醒來的璀璨燈火,一同熔進這片土地深沉而有力的脈搏裏。

2025-12-31