散文·眺望大海

文/東方之音

這大海,初看時,是渾然一體的。一片茫茫的、晃盪的蔚藍,從我的腳下,毫無掛礙地直奔向天之涯。那顏色,說它是藍,卻又不是城裏畫片上那種斬釘截鐵的藍;它裏頭調着些微的灰,又融着些太陽底下說不清的、流轉的光,於是便成了種活着的、呼吸着的顏色。風是有的,卻不猛烈,只長長地、悠悠地吹過來,帶着一股子腥鹹而清冽的氣味。這氣味撲在臉上,不像花香那樣討好人,它有些蠻橫的,直往你肺腑裏鑽,彷彿要將你身體裏積存的那些由磚石與塵土帶來的濁氣,一下子都給盪滌乾淨了。

我順着那風來的方向,向遠處凝神地望。海平線是那般纖柔的一道弧,將天與水勉強地分開。說它“勉強”,是因爲在那極遠極遠的地方,天光與水色早已曖昧地交融在了一處,分不清彼此了。天,好像是甘心把自己融解了,滴落在這無垠的容器裏;而海,又彷彿蒸騰起它全部的魂魄,去塗抹那空虛的天穹。這便是一種偉大的調和,一種無聲的、浩瀚的默契。看着這光景,人心裏的那些糾纏不清的恩怨,那些非黑即白的執拗,便顯得何等可笑與渺小了。

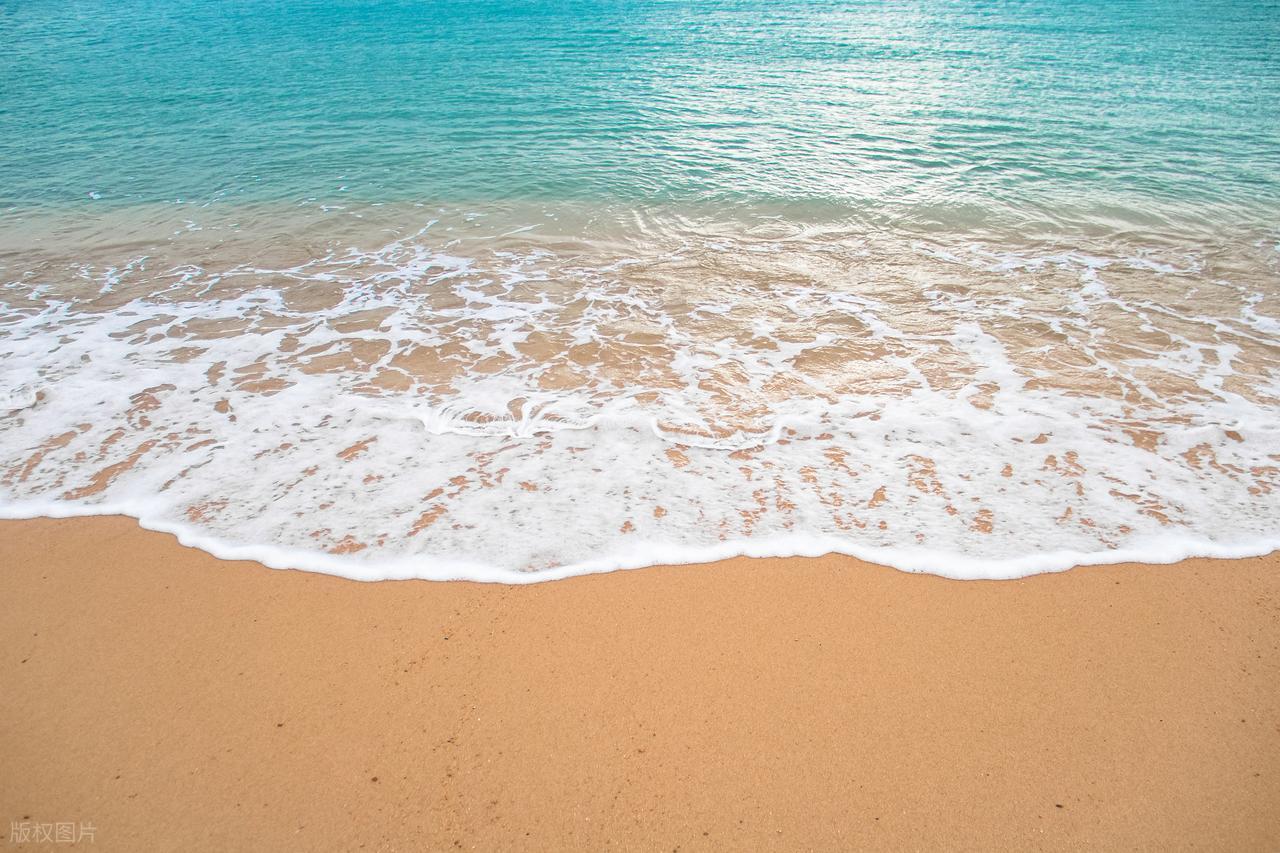

我的目光收回來些,便落在這永無止息的波濤上。它們一排排地、不知疲倦地,從那混沌的遠方趕來,湧到岸邊,化作一片飛濺的、譁然的碎玉,然後又無可奈何地退下去,在金色的沙上留下一道道白色的、瞬息即逝的痕跡。這來來去去,這聚散生滅,彷彿有着某種莊嚴的律動。那聲音,初聽是喧囂的,是一種混然的巨響;但倘若你靜下心來,將耳朵、乃至將整個心神都交付與它,便能從那巨響裏分辨出無窮的層次來。那裏面有沉悶的咆哮,是大地深處的嘆息;有清脆的迸裂,是生命在最後一刻的歡唱;更有那退潮時,沙礫被捲走時發出的、簌簌的、私語般的聲音,細膩得叫人心頭髮顫。

這哪裏是聲音呢?這分明是時間本身的形狀。我想起那位臨碣石而觀滄海的曹孟德來了。他當年所見的海,與我今日所見的,可是同一片麼?那“水何澹澹,山島竦峙”的景象,那“秋風蕭瑟,洪波湧起”的蒼涼,彷彿就重疊在我此刻的眼前。千年的時光,於這大海而言,不過是一次潮漲與潮退之間短暫的屏息罷了。英雄的壯志,帝王的功業,都如同這岸邊的泡沫,縱然能激起一時絢爛的水花,終究是要被這深不見底的墨藍色給吞沒的,連一絲漣漪也尋不見。人世的紛擾,在這裏,被襯得輕了,淡了,像一縷無關緊要的煙。

不知不覺,日頭已然偏西。光與影開始了最奇妙的變幻。西天的雲霞被染成了橘紅、絳紫,一片富麗堂皇的景象;而這些顏色,又毫不吝惜地傾倒在海面上。先前那沉靜的、哲人般的海,此刻忽然變成了一匹抖開的、流動的錦緞。每一道波紋都鑲着金邊,每一朵浪花都含着火焰,閃閃爍爍的,直耀人的眼。這是一種奢華到極處的、臨終的告別。我看着那巨大的、紅融融的落日,一點一點,被海平線吞沒,心裏竟沒有多少惋惜,反倒生出一種圓滿的寧靜。熱鬧是它們的,我什麼也沒有,卻又彷彿擁有了一切。

暮色四合,海與天都成了深沉的、一體的藏藍。只有岸邊漁船上,亮起了幾點燈火,在無邊的黑暗裏,像幾顆膽怯的星子,隨着波濤輕輕地搖晃。風更涼了,帶着入骨的寒意。我最後望了一眼那已完全融入夜色的海,它此刻是那般幽邃,那般沉默,彷彿收起了所有的光輝與聲響,去做一個關於遠古的、深沉的夢了。

我轉過身,慢慢向那有着溫暖燈火的人間走去。來時的路,彷彿已是隔世。而那片海,那片無言的、千古的海,卻已跟着我,沉甸甸地裝在了我的心裏。

2025-11-28

(圖片來自網絡)