散文·故鄉的高蹺 記憶縈鄉愁

文 /東方之音

每到過年春節,故鄉青龍民間民俗傳統--踩高蹺非常熱鬧,鑼鼓嗩吶震耳欲聾。這聲音,初時是極遠的,混在料峭的東風裏,有些飄忽,像隔着一條河聽對岸的人語。但你只要側耳一聽,心便陡然提了起來——是它,就是它!那“篤、篤、篤”的聲響,一下一下,沉實而空靈,不是踏在結實的土地上,倒像是從半空中,一下下敲在人心最癢處的那面鼓上。於是,滿院子亂竄的孩子們先靜了下來,狗也不叫了,連檐下冰凌的滴水聲也彷彿屏住了。整個世界,都在等着那聲音由遠及近。

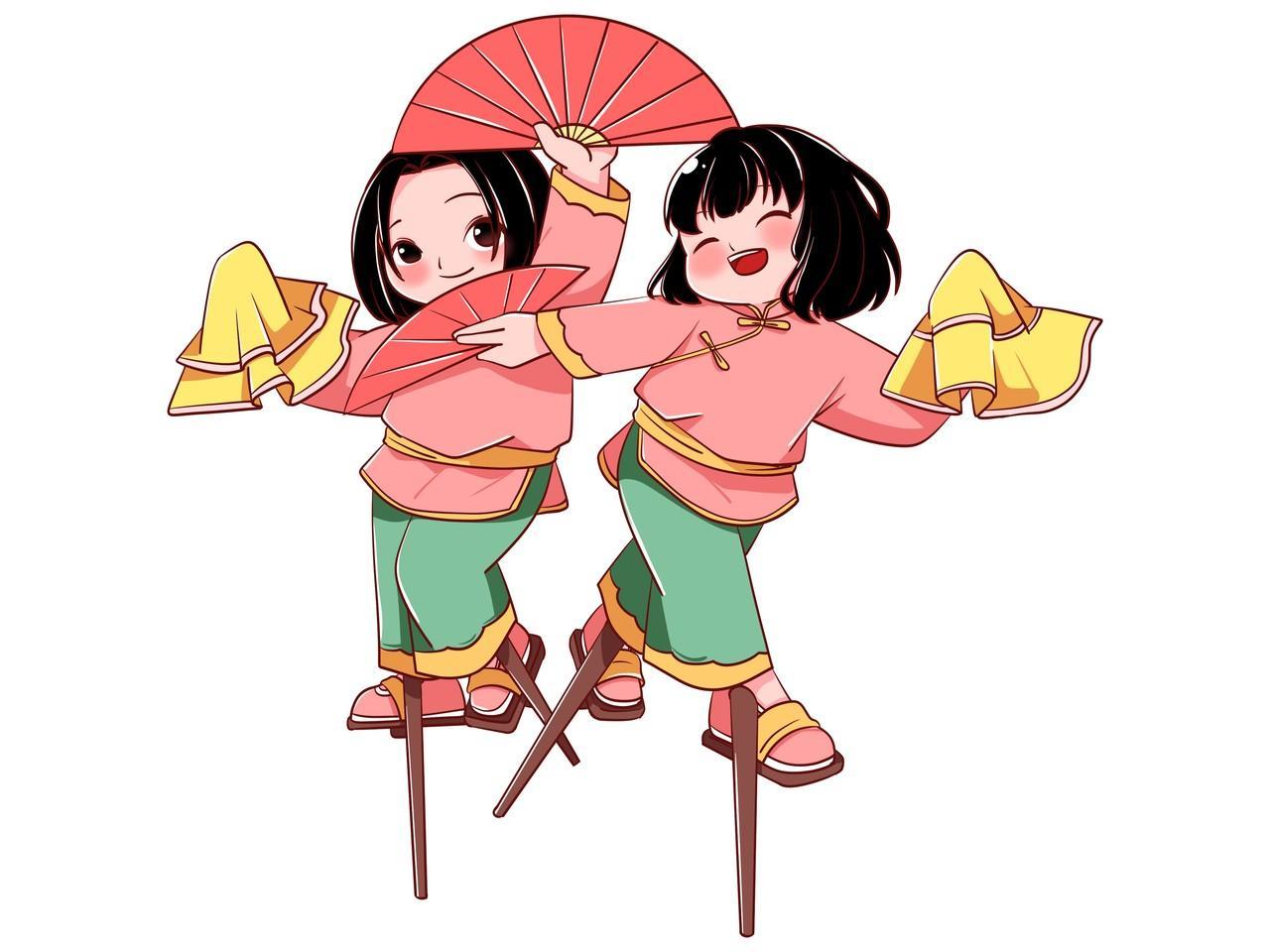

不一會兒,那聲音便匯成了一片雜沓而歡快的節奏,間着鑼鼓的喧鬧,與人羣的嬉笑。我們便再耐不住,像一羣被驚起的雀兒,爭先恐後地湧出大門。街巷早已被人羣擠成了一條流動的、彩色的河。而我們這些孩子,便在大人們的腿縫間泥鰍似的鑽着,一直鑽到最前沿去。一抬頭,呀!一片五彩斑斕的、晃動着的神仙,便驀地填滿了整個視野。

他們實在是太高了,高得有些不真實。平日裏須仰視的大人們,此刻只及他們的腰際。那兩根細長的木蹺,便是他們的仙鶴之足,載着他們在我們凡俗的頭頂上,從容地邁着步子。他們穿着古舊的戲袍,顏色雖有些褪了,卻在冬日的陽光下,泛出一種溫潤的光澤。有黑臉的包公,額上一彎月牙,鐵面無私地走着;有白臉的漁翁,執一柄假得有趣的釣竿,向虛空裏垂釣;還有那粉面桃腮的仙女,水袖輕揚,眼波流轉,只是那裙襬下,赫然是一雙踩着木蹺的大腳,這小小的破綻,反倒讓他們更可親了。他們走着,身子隨着步伐微微地搖晃,像水上的舟,又像風中的柳。那木蹺落地時,是“噠”的一聲清響;抬起時,又帶起一絲若有若無的風。他們的影子,長長地拖在身後,被後面人的腳踩來踩去,竟也像是活的一般。

隊伍在一戶青磚門樓的人家前停了下來。這是村裏最德高望重的三爺爺家。只見那爲首的“漁翁”,將白鬚一捋,清了清嗓子,便拉開調子唱了起來。唱的什麼,我如今大半已忘了,只記得那嗓音高亢而沙啞,帶着一種被風霜浸透的亮色,像一塊被磨得光滑的老木頭。詞句大約是些“福如東海”、“壽比南山”的吉利話,但那韻味,卻是書本上沒有的,是這片土地上長出來的聲音,樸拙、真摯,直往你心裏鑽。三爺爺早已笑得眯了眼,皺紋都舒展開來,像一朵風乾的菊花。他忙不迭地遞上早已備好的紅包與香菸。那“漁翁”也不推辭,用那假釣竿輕輕一“釣”,便將東西穩當地接了過去,又引起一片叫好與歡笑。

我那時總不明白,平日裏沉默寡言的多親,何以一綁上這高蹺,便像換了一個人似的,那樣活潑,那樣自在。後來才漸漸懂得,或許人心裏都藏着一個想要“高”一分的願望。一年到頭,面朝黃土背朝天,脊樑總是彎着的;唯有在這正月裏,藉着這兩根木蹺,他們終於可以挺直了腰桿,高人一等地看看自家的屋頂,看看鄰家的院落,看看這條走了千百遍的、熟悉又陌生的街道。他們扮演着古人,唱的卻是自己的生活;他們離開了地面,心卻與土地貼得更近。這是一種儀式,一種宣告,宣告即便生活沉重,人的精神,總可以踩在高蹺上,向天空,試探着邁出一步。

許多年過去了,我離那片土地已很遠。城市的春節,有更絢爛的煙花,更堂皇的晚會,但那聲音,卻總是寂寥的。有時在夢裏,我又會聽見那“篤、篤、篤”的聲響,自遙遠的天際傳來,像故鄉的心跳。我彷彿又變成了那個在人羣裏鑽擠的孩子,猛一抬頭,看見一羣高大的、彩色的影子,正踏着人間的煙火,緩緩地,一步一步,從舊歲的盡頭走來,走向一個嶄新的、充滿希望的春天裏去了。

2025-10-15

(圖片來自網絡)