【報告文學】·燕山灤水入津城

一、乾渴之城

1981年夏,天津海河斷流第28天。和平區大雜院裏,主婦張桂芳凌晨兩點就抱着搪瓷盆排隊,水龍頭前蜿蜒的隊伍在晨光中投下焦慮的剪影。紡織廠車間主任老李攥着停產通知單,指節發白——這座北方工業重鎮的水龍頭,正在乾涸中發出刺耳的摩擦聲。

二、鋼鐵動脈

遷西縣三屯營的峭壁上,風鑽手王鐵軍懸在百米絕壁。他的安全繩繫着新婚妻子的紅頭繩,每向下鑿進一尺,巖粉就像血霧般染紅工裝。在12.39公里的引水隧洞中,鐵道兵某部創造了單工作面月掘進222.7米的奇蹟。工程師們發現,他們繪製的圖紙上,每根等高線都浸着戰士們的汗鹼。

三、生命之湧

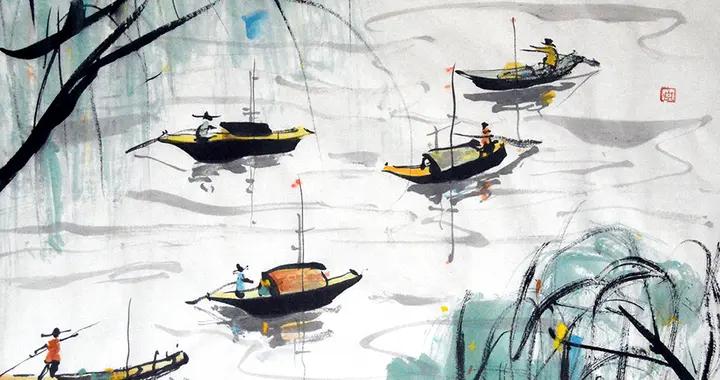

1983年9月5日10時,潘家口水庫閘門開啓。渾濁的灤河水裹挾着燕山泥土的氣息,以每秒40立方米的速度奔湧向前。當第一朵浪花親吻金鐘河節制閘時,測量員小周突然蹲下,把臉埋進濺起的水霧——這個總乾渠樁號K98+365處的河北漢子,哭得像個孩子。

四、流動的史詩

四十年後,天津自然博物館的玻璃櫃裏,陳列着三件特殊展品:半截磨禿的合金鑽頭、褪色的工程指揮部日誌、某位市民珍藏的最後一杯鹹水。它們靜默地訴說着234公里輸水線背後的16萬建設者,如何在改革開放的黎明,用鋼釺和混凝土譜寫了這部流動的史詩。

後記:引灤工程通水四十年累計供水600億立方米,相當於搬運了4300個西湖。但數字會風化,唯有那些在絕壁上開鑿光明的身影,永遠鐫刻在華北大地跳動的血脈裏。

(圖片來自網絡)

相關推薦