嘉德香港春拍:丁文父泥留齋藏石

中國嘉德(香港)2024年春拍古典傢俱部推出《琳琅——亞洲重要私人珍藏金石藝術》專場,首次以宏觀的金石概念推出近百件/組拍品,門類包含古璽印、兵器、青銅器、文人賞石。本文特別推出丁文父泥留齋所藏17件賞石等。

藝術中的賞石

——賞石與繪畫、雕塑的緊密聯繫

文/丁文父

中國繪畫在宋元之際發生了一個重大變化,即從寫實向寫意轉變。幾乎與此同時,賞石藝術漸至興盛,使得中國雕塑完成了從「擬人」向「擬山」的轉變。這兩種轉變本質上都是中國藝術從宋元以來向表達主義轉變的結果。表達主義注重表達個人內心的情感而忽略對象的形式摹寫,這種傾向不僅體現在繪畫上也更多地體現在作爲雕刻藝術的賞石上。在這個轉變過程中,我們可以看到賞石與繪畫相互間的深刻影響。賞石不僅成爲繪畫的重要題材,而且賞石之褶皺可以爲畫中皴,其造形可以爲畫中山;賞石不僅貢獻了寫意繪畫中山的皴法,也貢獻了山的造形。在這些意義上,可以認爲賞石深刻地影響了繪畫特別是文人寫意繪畫的歷史。與此同時,繪畫也推動了中國雕塑向賞石這一新藝術形式的轉變,完善了賞石完美的造形和欣賞美學。

繪畫

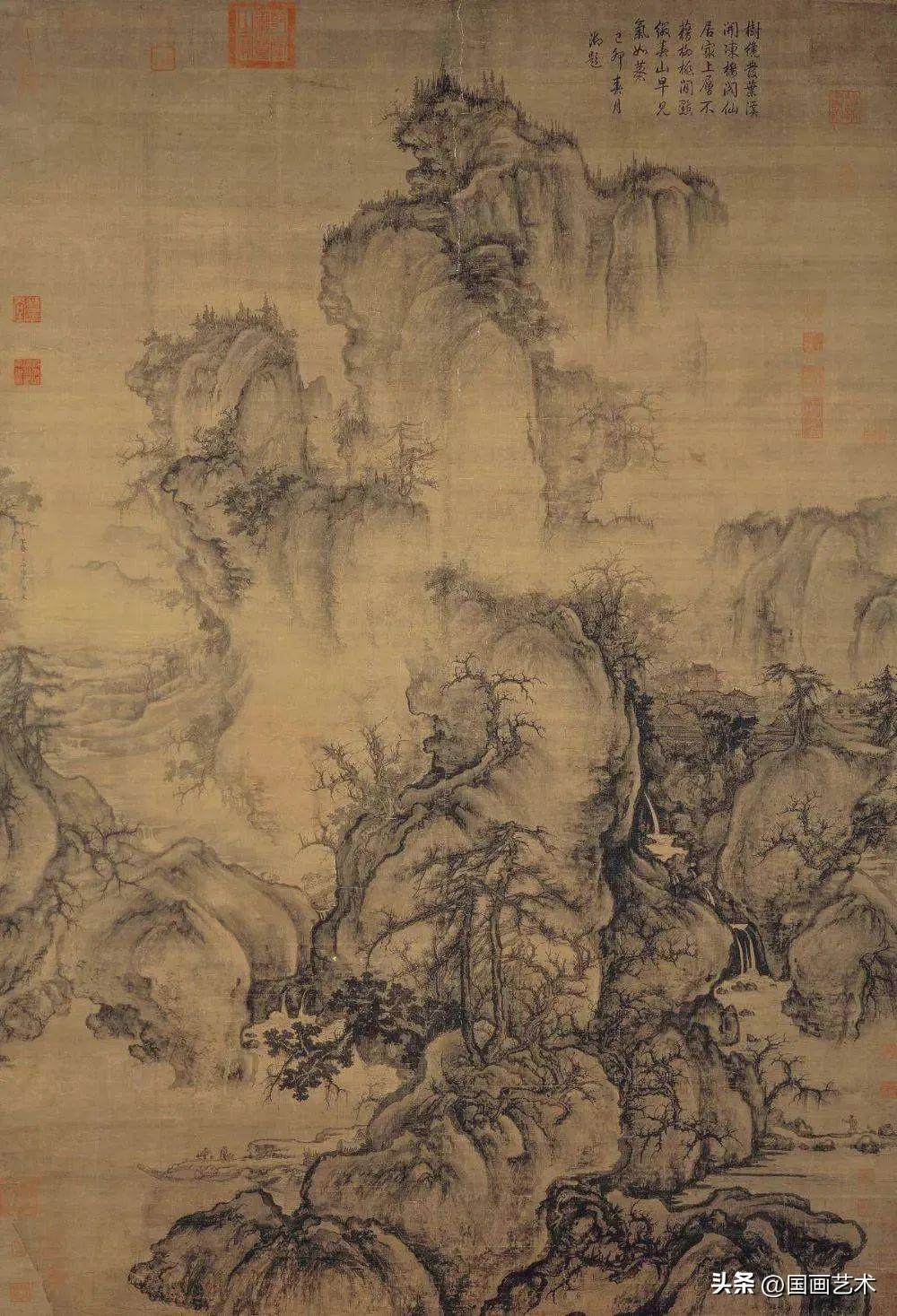

晚唐、五代至北宋,普遍流行的寫實繪畫趨於完善而漸至歷史的巔峯。十一世紀范寬的餘生是在終南山和太華山隱居度過的。范寬常常研習岩石的造形,他畫作中皴筆的方向和濃淡與表現山石節理及體積感的要求完全一致。畫史對北宋現實主義畫家范寬的描述讓我們立即想到十五世紀的歐洲文藝復興時期的達芬奇及其《巖間聖母》。

達芬奇《巖間聖母》 法國盧浮宮藏

然而,在以真實觀察爲基礎的現實主義風格處於巔峯狀態的北宋時期,在一小羣知識分子心中卻萌生了對繪畫目的不同認知的種芽。這羣知識分子包括蘇軾、文同、米芾和黃庭堅等人。蘇軾等人提出,繪畫的目的不是再現而是表現,山水畫家的意圖並非讓觀者產生親臨山水現場的感受,而是揭示自己的想法和感受,即「借形寄意」,藉助岩石、樹木、竹子等形象而寄寓畫家的想法和感受。北京故宮博物院所藏蘇軾的《枯木怪石圖》就表現出對形似的迴避。

蘇軾《枯木竹石圖卷》,紙本水墨

在這種思潮影響下,北宋晚年的畫家認爲「心志」可以通過筆墨隱晦地表達,繪畫中的山水應來源於「應目會心」之「心象」而非任何具象,於是放棄畫內之「形」而追求畫外之「意」,一種描繪內心感情的「內心風格」開始形成,由此在北宋晚年出現文人畫。范寬對山水的激情和觀察從此讓位於一種更雅馴、更超然的態度,因爲畫家就是要避免過度捲入自然和物質世界之中。以李唐爲肇始,繼以馬遠和夏珪,南宋以來一改北宋全景式畫面而出現「馬一角」和「夏半邊」的構圖,爲表現「意」預留出更多的空白,展現出山水世界與精神世界的二元性。

與此同時,筆墨受到更多的重視,成爲繪畫中的欣賞對象。畫家們發現,南宗畫家如董源和巨然等人用圓筆描繪的圓長柔軟的線條比較隨意,允許較多的自由。南宋山水畫家重視筆墨的趣味並借筆墨來表現自我感覺的畫法讓我們想起十八世紀末至十九世紀初貝多芬那種充滿個人感情的音樂。

蘇軾等人所提倡的文人畫經過南宋畫家的發揚,到元代成爲畫壇主流,它確認了中國自從南宋以來繪畫中的表達主義傾向。筆墨趣味開始在繪畫中具有獨立於繪畫形象的欣賞價值。在以前的寫實繪畫中,筆墨主要是爲表現形象的,欣賞繪畫主要就是欣賞它所表現的形象及其特徵以及由此表現的意境。在元代以來的文人畫中,皴筆墨法本身和通過它抒發出來的情懷成爲欣賞的對象,而形象表現所佔比重有所下降。正如黃公望的《富春山居圖》與真實的富春山幾無關係一樣,元人畫作中的山、石也與真實的山、石沒有對應的關係。如果說北宋山水反映了真實的「形象」,那麼南宋山水不過「印象」而已,到元代則已經完全成爲「心象」。

繪畫與賞石的聯繫

研究發現,宋元以來寫意繪畫與賞石之間的緊密聯繫遠遠超出想象,二者之間很有可能存在着一種互爲因果的聯動關係。賞石不僅影響到繪畫,繪畫也影響到賞石。

蘇軾、米芾等提倡寫意繪畫的先驅大都是賞石愛好者。北京故宮博物院就藏有蘇軾的《枯木怪石圖》,蘇軾還寫有《壺中九華》等大量歌詠賞石的詩詞。《洞天清祿集》記蘇軾藏「小有洞天」石。宋嶺南使程德孺解官北還,以英石贈揚州爲官的蘇軾。蘇軾取杜甫「萬古仇池穴」之句命爲「仇池石」並將其視爲「希代之寶」。該石綠色,岡巒迤邐,有穴達於背,漬以盆水,置几案間。蘇軾因作詩《僕所藏仇池石》雲:「海石來珠浦,秀色如蛾綠。坡陀尺寸間,婉轉陵巒足」。

繪畫和賞石有着共同的以大爲小、以小爲大的欣賞理念。南朝宗炳畢生以遊覽南方名山大川爲樂,他驚詫於畫家將廣闊山水匯聚於方寸之間的能力:「昆閬之形,可圍於方寸之內;豎劃三寸,當千仞之高;橫墨數尺,體百里之迥」,「不以制小而累其似」。沈括《夢溪筆談》亦稱「大都山水之法,概以大觀小,如人觀假山耳,若同真山之法」。

賞石造形的多樣和隨意爲文人畫家的抒情寫意提供了極大的自由。《韓非子》載客有爲齊王畫者,齊王問曰:「畫孰最難者?」曰:「犬馬最難。」「孰最易者?」曰:「鬼魅最易。夫犬馬,人所知也,旦暮罄於前,不可類之,故難;鬼魅,無形者,不罄於前,故易之也。」花、鳥、人、獸的形象都受到生物學上「類」甚至「種」的約束,其形象是固定的,超過這種約束,就非花、鳥、人、獸。相比之下,石頭如同鬼魅而沒有種類的限制,其形象是多樣和隨意的。由於中國古代寫意畫的「意」並不徹底擺脫具象的「形」,因此不能達到完全的抽象,而文人畫家爲使其個人的筆墨趣味得以充分展現而避免受到形的限制,就只能選擇允許較多變化的題材,而石(山)正可以提供最大的自由度,更可以達到「逸品」之「逸」的境地。這是賞石成爲繪畫題材的重要原因。

賞石不僅成爲繪畫的重要題材,賞石中豐富的褶皺爲繪畫中的皴法提供了新的來源。皴法就是筆觸,不同的皴法就是不同而重複的筆觸。皴法早在唐代的繪畫中就已經出現,然採用皴法的水墨山水畫在後世獲得極大的發展。五代的山水畫家發展出多種皴法以更真實地描繪自然。北宗青綠山水多采用稍硬的方筆,范寬更創作出多用筆尖的「雨點皴」,郭熙也創作出多用側筆的「捲雲皴」;南宗的水墨山水則多用稍軟的圓筆,董源就創作出圓滑的「披麻皴」。南宋以來李唐等人發展的多種皴法,就是爲了描寫特別的石頭性質。例如,南宋以來盛行的「斧劈皴」很可能就受到賞石的影響,所謂「皴如褶皺」。

賞石的造形對繪畫的影響似乎更爲直接。雖然北宋晚期的郭熙尚採用寫生的方法,其實正如傅熹年所說,「郭熙派畫石和山峯輪廓渾厚圓融」,這使得《早春圖》所繪山巒特別是近景部分更接近「石」或「山石」。

這種現象在《關山春雪圖》和《窠石平遠圖》等真跡中表現得更爲明顯。南宋以來,對賞石的近距離觀察取代了對大自然中真山的觀察,近距離觀察中的平面性直接影響了山的繪畫表現。這種「山變石」的傾向通過李唐的斧劈皴而變得非常明顯,因此南宋以來畫作中「山多石形」,這種傾向之嚴重以致於我們猜測南宋以來的畫家很可能是足不出戶地面壁賞石完成山水畫創作的。

例如,李唐《萬壑松風圖》中的山石藉助「斧劈皴」更多地表現出近距離觀察中才可見的岩石側面和節理。這種「以石代山」的傾向在李唐《山水圖》中表現得尤爲顯著。傅熹年所感覺的那種堅重的實體感實際上就是近距離接觸中所感受到的石的質感。元人「以石代山」的傾向更爲強烈,無論趙孟俯還是吳鎮、王蒙、倪瓚的畫作都如是。

北宋郭熙《早春圖》 絹本水墨

臺北故宮博物院藏

李唐 《萬壑松風圖》

臺北故宮博物院藏

繪畫對賞石的影響也顯而易見。六朝以來直到唐代,謝赫、王維、張彥遠等人建立的繪畫理論不僅影響了山石的繪畫表現,也影響了賞石的欣賞取向,正如梁九圖《談石》所謂「藏石先貴選石,其石無天然畫意者爲不中選」。王維《山水訣》所謂「主峯最宜高聳,客山須是奔趨」成爲賞石造形選擇的重要標準,例如紫禁城御花園「明代中期須彌座英石」所見。此外,賞石雖然是立體的,但現存宋元以來的賞石大都有着明顯的正面與背面,真正可以做到「四面可觀」的賞石是非常稀少的,許多賞石因此並不具有完全的空間性。這種空間的處理手法顯然受到繪畫平面性的影響。

雕塑藝術的轉變

從寫實走向寫意是否是整個宋元時代美術發展的思潮,它是否不僅表現在繪畫上也表現在雕塑上?由於繪畫與賞石的緊密聯繫,二者堪稱宋代以來中國藝術的雙胞胎,因此我們對上述問題的答案是肯定的。

從陶器時代的陶像直到唐宋時期的佛像,人物(以及動物)都是雕塑的中心題材,或如梁思成所稱,以雕塑而論,細溯其究竟,則美術之動機,仍在宗教(佛教)和喪葬支配之下。這大概就是爲什麼巫鴻等人撰寫《中國古代雕塑》,仍分世俗(喪葬)與宗教上下兩編。然而,中國最晚從唐代卻出現了對石的欣賞,賞石是唯一超越喪葬和宗教的雕塑藝術。到宋元時代,賞石的象徵性更讓位於表達性,賞石成爲佛像之後最具精神性的雕塑藝術。中國雕塑到宋元時代不僅欣賞對象發生變化,而且其性質也從表現性轉爲表達性。

如果說古希臘、羅馬和印度雕塑藝術屬於「擬人系統」,採用神話、故事、人物、偶像等具象形式,中國在宋代以前也追循這一系統,那麼宋元以來的中國雕塑則分道揚鑣,另闢「擬山系統」。如果雕塑可以表現人物,爲什麼不可以表現石頭呢?與宋元筆下的石頭相對真實的石頭沒有對應關係一樣,現實中的賞石可以既不表現特別的景物,也不敘述特別的事件,賞石可以成爲一種表達觀念或情感的工具,它較之以往的人物或動物雕塑更具有個人表達的精神價值。不僅如此,宋元藝術家的想象力和造形能力可以在造形隨意的賞石上得到自由的施展。正是這兩方面的原因使得賞石成爲宋元以來新的雕塑藝術形式。

宋元雕塑所發生的變化表面上看是表現主題或欣賞對象的改變,實際上它與雕塑藝術的歷史發展有着內在的聯繫,並且與同時的繪畫藝術向表達主義的轉變相呼應,它們都是表達主義的產物。表達主義不僅改變了中國繪畫也改變了中國雕塑的進程,推動了雕塑向賞石的轉變。

賞石在藝術史的地位

賞石自唐代以來成爲最具中國特色的雕塑藝術形式。唐代以後中國雕塑的發展主要體現在賞石上。賞石雕塑是中國美術對十世紀以後的世界美術最獨特、最偉大的貢獻。由於賞石在藝術史上的重要地位,早在上個世紀中葉賞石就引起國外美術史學家的重視。瑞典學者Osvald Siren一九四九年出版的Gardens of China大概是西方最早注意中國賞石的著作。一九八五年,美國China House Gallery和China Institute in America在紐約舉辦了有史以來第一次以中國古典賞石爲題的展覽。

與這次展覽並出的美國學者John Hay所撰寫的專著Kernels of Energy, Bones of Earth代表了早期西方學界從文化內涵方面(rock as culture)對中國古典賞石所作的研究。John Hay從文化方面對賞石的銓釋傾向在十年以後得到進一步的加強。一九九五年他發表了The Culture of Rocks in China and Japan: Meaning and Context一文。一九九七年,美國學者Claudia Brown發表了論文Chinese Scholars’Rocks and the Land of Immortals: Some Insight from Painting,進一步探討了賞石的文化內涵。作者認爲,石與傳統的「仙山」傳說密切相關;雖然中國的賞石不全然是象徵的,至少也是具有很強暗示能力的藝術形式:石是仙山的表現,洞是仙境的通道,在這個意義上,賞石是通往仙境的幻遊之舟。

「藝術中的賞石」(rock in art)遂受到關注。以賞石爲題的畫展隨後在世界各地相繼舉行。先是一九八六年,臺北故宮博物院舉辦「奇石名畫特展」,後是一九九七年美國哈佛大學美術館伴隨Richard Rosenblum的收藏展而推出的「石、山、景、園:東亞繪畫菁華展」。利用包括版畫在內的繪畫研究古典賞石美學欣賞的論文也不斷出現。譚怡令爲臺北展所撰寫的文章《胸中頑石 紙上奇石》對於從奇石理解繪畫和從繪畫理解奇石都極有幫助。

Nancy Berliner 的論文The Diverse Roles of Rocks as Revealed in Wood-bloc Prints利用十六至十七世紀的中國版畫介紹了賞石在園林和文房中的裝飾性和實用性。Judith T. Zeitlin的論文The Secret Life of Rocks: Objects and Collectors in the Ming and Qing Imagination則利用版畫和繪畫來說明賞石所具有的引發豐富想象力的功能。美國哈佛大學美術館爲一九九六年在紐約展出的美國雕塑家Richard Rosenblum的文人賞石收藏出版了研究專著Worlds Within Worlds。該書彙集了文物、歷史、繪畫、雕塑、地質諸方面的專家爲本次展覽所撰寫的論文,代表了西方學界將「賞石作爲藝術」(rock as art)並從美學欣賞的角度對賞石所作的研究。

一九八八年,日本《愛石之友》月刊編輯並出版了《傳承石》一書,介紹了現存日本的一百六十餘枚傳承古石。儘管源於中國且受到米芾賞石四則的影響,但日本賞石具有獨特的風格,特別深受道禪思想的影響。據史料推測,日本賞石文化的興起歸功於室町時代的五山禪僧。由於南宋時代賞石之風的盛行,越洋過海的禪僧便將奇石從中國帶回日本。

Robert D. Mowry所撰寫的Chinese Scholars’Rocks: An Overview深刻地認識到賞石在中國美術史上的特殊地位。該文指出,賞石與繪畫藝術和雕刻藝術相互影響,成爲中國繪畫與雕塑兩大藝術傳統的組成部分;賞石之爲雕刻藝術,足使那種認爲中國唐代以來或佛教以外雕刻無存的觀點休矣。儘管如此,中國藝術史學者對於佛教以外或者宋元特別是明清以來的雕塑大都不屑一顧。梁思成所謂「四百年間,殆無足述」便是這種態度的概括。在Robert D. Mowry以前,中國學者例如陳從周也認爲賞石是一種雕刻藝術品,但只言詞組,未及深究。

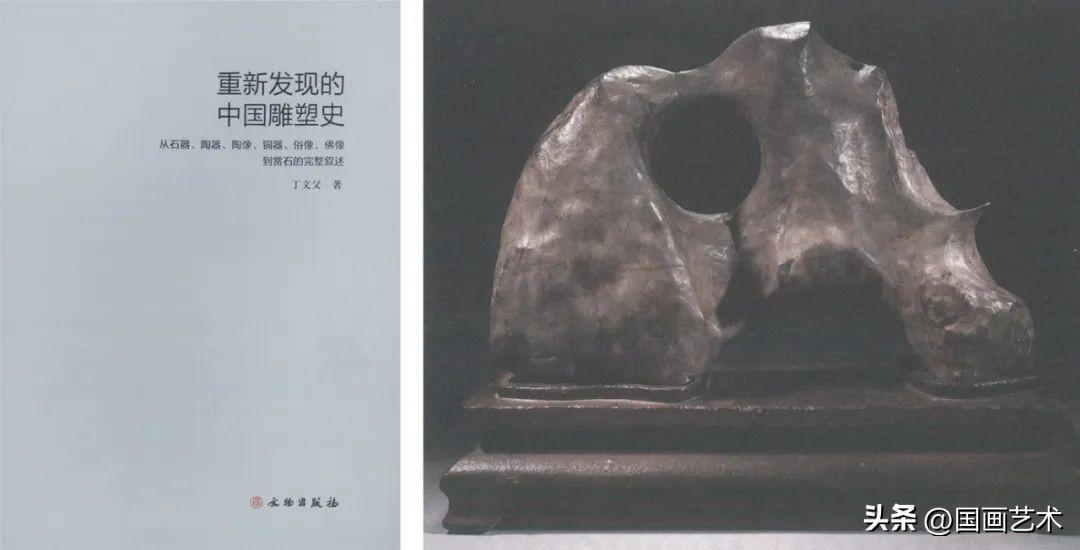

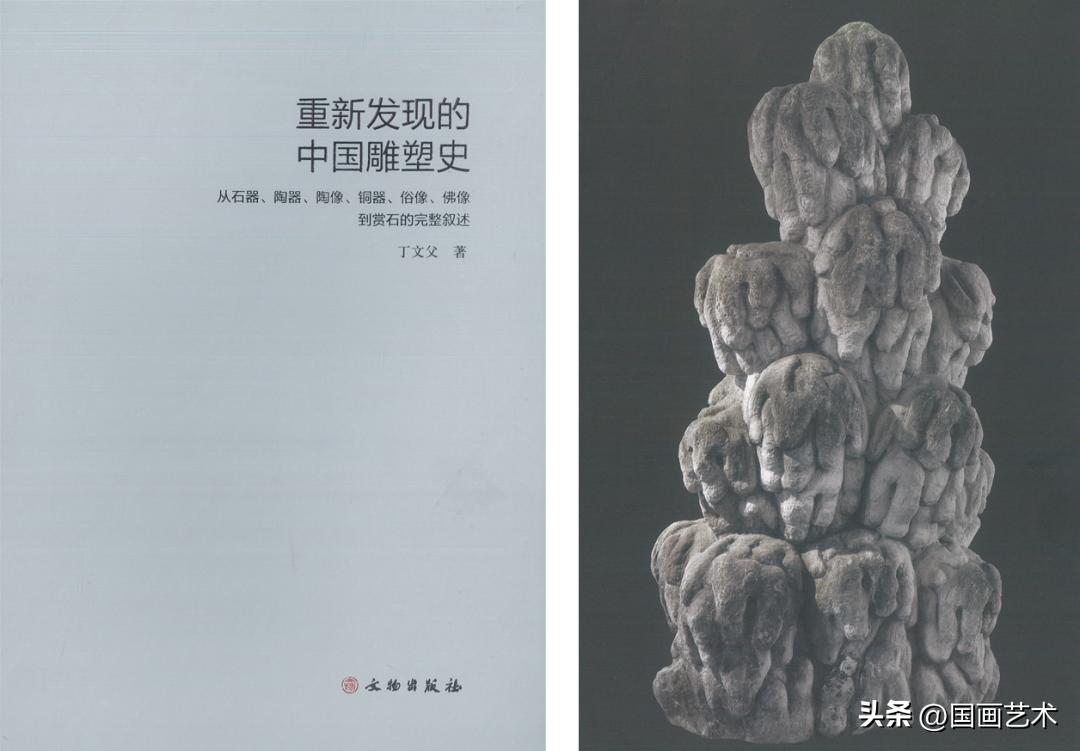

丁文父編《御苑賞石》和《中國古代賞石》

二十多年來,通過《御苑賞石》、《中國古代賞石》的寫作和出版,本人希望藉以改進古代賞石的研究狀況。疫情期間,我得以閒暇再次思考中國賞石的問題,注意到從遠古雕塑直到宋元以來的賞石藝術之間存在着一條內在的聯繫。以這一聯繫爲基礎,遂提筆寫就《重新發現的中國雕塑史:從石器、陶器、陶像、銅器、俗像、佛像到賞石的完整敘述》,其中最後一章「宋代至清代的賞石:表達性雕塑」,希望依據雕塑史的內在聯繫將賞石置於雕塑藝術的地位上作出更深入的研究。如今,研究大體完畢,多年收藏的賞石也因此可以陸續釋出,以爲衆人之樂。

(本文多有引錄,出處見於《重新發現的中國雕塑史》)

丁文父泥留齋藏石專題一覽

Lot 1141

明·靈璧石立峯

60×27×15cm

估價 ESTIMATE:

HKD 100,000-200,000

此石岩脈縷縷,土沁蒼潤,孔洞高懸,擊之聲音鏘然。

刻隸書款識:“石間蘿月”。蓋出自元代倪瓚《田舍二首》之一的“灑埽石間蘿月,吟哦琴裏松濤”之句。

Lot 1143

明·英石山子

32×32×18cm

有咸豐年題記:就正復何限獨石也耶,古署石司命寄慨深矣。咸豐紀元相展觀偶記。

鈐印:相印、夕庵

估價 ESTIMATE:

HKD 120,000-220,000

此石奇形怪狀,脫離具象而彰顯逸品之格。石內大小孔洞自然,石表多彈子窩以及白色岩脈,包漿豐厚。

張崟(一七六一—一八二九),清代畫家。字寶厓,號夕庵、夕道人,又號樵山居士、觀白居士等,丹徒(今江蘇省鎮江市)人。能詩善畫,與潘恭壽、王文治等名流往來密切。

Lot 1144

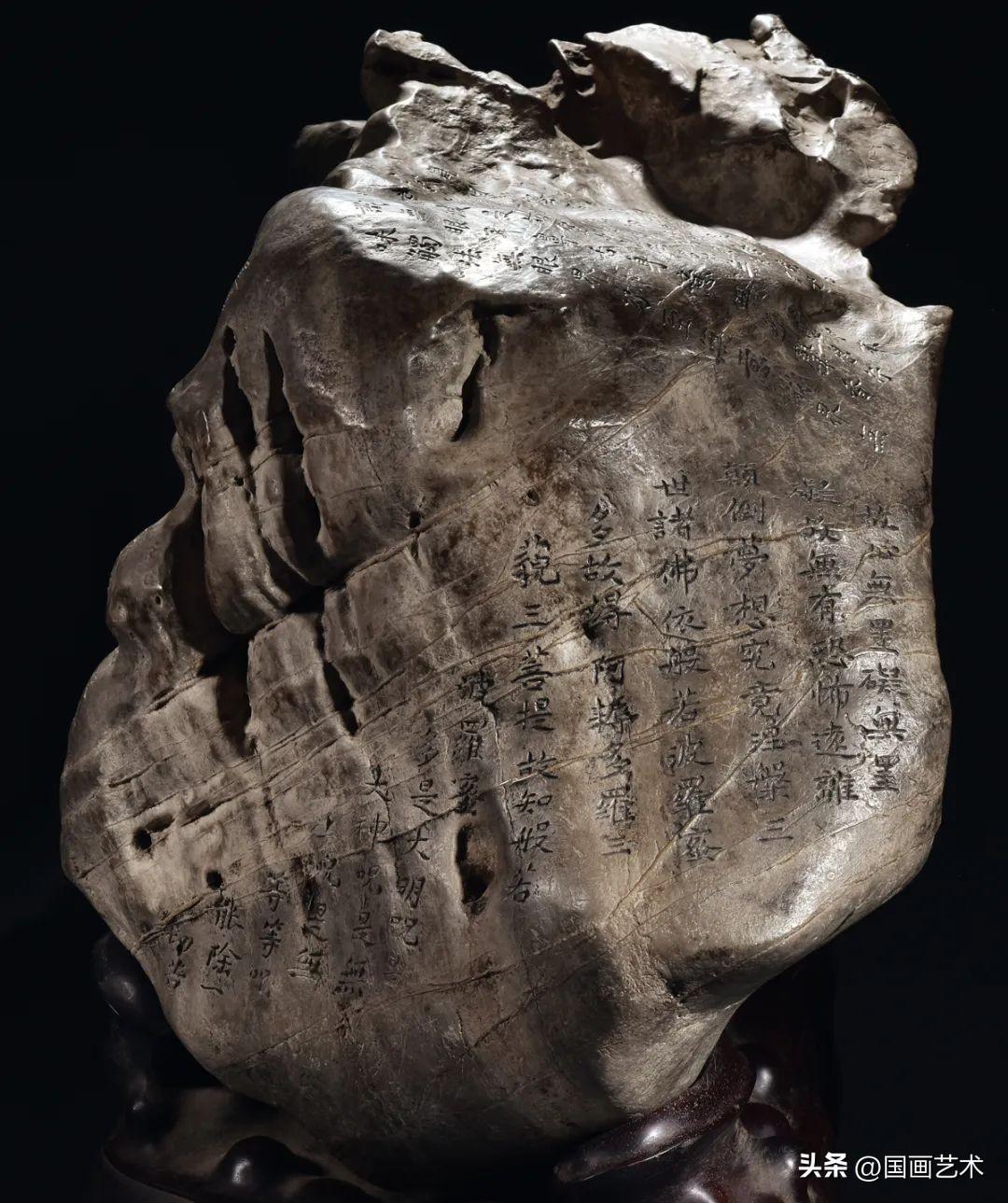

明·刻《般若心經》大孔洞靈璧石

31×69×28cm

估價 ESTIMATE:

HKD 100,000-200,000

出版:丁文父著,《重新發現的中國雕塑史:從石器、陶器、陶像、銅器、俗像、佛像到賞石的完整敘述》,圖7-8,文物出版社,2024年,第414頁。

《般若心經》銘文:「觀自在菩薩,行深般若波羅蜜多時,照見五蘊皆空,度一切苦厄。舍利子,色不異空,空不異色,色即是空,空即是色。受想行識,亦復如是。舍利子,是諸法空相,不生不滅,不垢不淨,不增不減。是故空中無色,無受想行識,無眼耳鼻舌身意,無色聲香味觸法,無眼界,乃至無意識界,無無明,亦無無明盡,乃至無老死,亦無老死盡。無苦集滅道,無智亦無得。以無所得故。菩提薩埵,依般若波羅蜜多,故心無罣礙。無罣礙,故無有恐怖,遠離顛倒夢想,究竟涅盤。三世諸佛,依般若波羅蜜多故,得阿耨多羅三藐三菩提。故知般若波羅蜜多,是大神咒,是大明咒,是無上咒,是無等等咒,能除一切苦,真實不虛。故說般若波羅蜜多咒,即說咒曰:揭諦揭諦,波羅揭諦,波羅僧揭諦,菩提薩婆訶。佛弟子釋竹禪敬書。」

方章款識:「竹禪」。

《般若心經》楷書刻寫,字體秀雅,筆畫規矩,頗爲安靜,爲佛弟子竹禪讀經寫經真實心境之寫照。字跡經多年風化和撫摸而顯得蒼勁樸拙。色、受、想、行、識,五蘊皆空,而此石恰有一大大的孔洞,可謂形寓兼具。靈璧石具有大孔洞,擊之聲音鏘然,殊爲難得。

竹禪傳爲清代著名佛學大師,擅書畫,工篆刻,通詩文,畫與「揚州八怪」齊名,書畫作品多入《海上墨林》、《益州書畫錄》等,自着《畫家三昧》六卷。竹禪一生雲遊大江南北,曾先後住錫成都文殊院、杭州靈隱寺、寧波天童寺、松江龍華寺以及普陀山等地。

Lot 1147

元·姚世錧題銘 紅色太湖石山子

47×60×22cm

估價 ESTIMATE:

HKD 120,000-220,000

出版:丁文父著,《重新發現的中國雕塑史:從石器、陶器、陶像、銅器、俗像、佛像到賞石的完整敘述》,圖7-10,文物出版社,2024年,第435頁。

鈐印兩方:「世錧之印」、「易堂」(承蒙浙江新昌老友且安釋文)。

此石造形極爲怪譎,表面渦、洞獨特,爲湖石被沖蝕的痕跡。包漿特別濃厚,石皮呈爲褐紅色,由造形和包漿推斷該石爲元代遺存。

一側較平坦處刻乾隆年題記:「極古雅,銘亦超拔流俗,展玩不能釋手,蓋精神所聚,輒皆成寶石,鄉侯頓開生面矣。乾隆四年九月朔日吳興姚世錧觀因題」。

Lot 1148

明·奇石山子

56×34×13cm

估價 ESTIMATE:

HKD 120,000-220,000

出版:丁文父著,《重新發現的中國雕塑史:從石器、陶器、陶像、銅器、俗像、佛像到賞石的完整敘述》,圖7-16,文物出版社,2024年,第451頁。

此石孔洞經人爲修治,造形若仙人掌,也爲人工修治而成,形狀爲明代繪畫中所常見,顏色青灰,質地滑潤。表面凹凸,褶皺、溝回和石芽婉轉曲折。

Lot 1149

清·宋佔魁舊藏「侍武」石山子

26×18×10cm

估價 ESTIMATE:

HKD 100,000-200,000

此石爲山東萊州光緒年武狀元宋佔魁家舊藏,石爲矩形,刻隸書「侍武」,右上方有孔洞,石背經過修治。

宋佔魁(一八四五—一九零六),原名兆法,字捷臣,又字冠傑,號梅村,山東昌邑縣王珂村人。宋佔魁出身貧寒,但身材魁梧,膂力過人,爲武師夏勝魁賞識,遂爲師徒。同治十年成爲武生,光緒八年中武舉。光緒十二年赴京應試,殿試高中一甲第一名武進士,授官頭等侍衛,賜名「佔魁」。光緒十九年出官山西平陽府參將。光緒二十一年升太原總兵。光緒二十六年,八國聯軍入侵,宋佔魁主張抵抗,不果。後抑鬱成疾,卒於太原。「侍武」即「武侍」。

Lot 1150

明·靈璧石橫峯

16×32×14cm

估價 ESTIMATE:

HKD 20,000-40,000

此石造形頓挫波折,石表枯澀蒼勁,頗有古拙之氣息。

刻方章款識:「周閒珍玩」。

周閒(一八二零—一八七五),字存伯,一字小園,號範湖居士,浙江秀水(今嘉興)人,晚清著名詞人、篆刻家、海上畫派名家。富金石派學養,喜用行楷,氣韻樸厚。作品有《任處士傳》、《範湖草堂詞》等。

Lot 1151

明·長方形石座大孔洞靈璧石

42×60×18cm

估價 ESTIMATE:

HKD 100,000-200,000

出版:丁文父著,《重新發現的中國雕塑史:從石器、陶器、陶像、銅器、俗像、佛像到賞石的完整敘述》,圖7-13,文物出版社,2024年,第442頁。

此石孔洞似天然而成,石皮潤澤如玉,下承青白石案形底座,並有隨形口沿承接賞石底足,殊爲難得。此種案形石座作法並不多見,御苑賞石中僅有紫禁城寧壽宮花園山形座靈璧石(《御苑賞石》之寧十二)和建福宮花園外散失的案形石座兩例,但均無隨形承口。所見唯一有隨形承口的石座爲江蘇蘇州西山乾隆年造院落內賞石。

Lot 1153

明早期·漢白玉“福山石”

150×78×40cm

估價 ESTIMATE:

HKD 2,000,000-3,000,000

丁文父著,《重新發現的中國雕塑史:從石器、陶器、陶像、銅器、俗像、佛像到賞石的完整敘述》,圖7-4,文物出版社,2024年,第392-397頁。

←按住圖片左右滑動→

這是一件造形和雕飾均極爲罕見的漢白玉山子。造形端莊,頗有唐代山形石的造形風格。通體浮雕圓渾狀「佛手」。「佛」與「福」諧音,寓意「福山」,因此該石應稱爲「福山石」。

配圖2

圓渾狀雕飾多見於御苑賞石之底座,例如紫禁城寧壽宮內景福宮西側靈璧石臺座(《御苑賞石》之寧十二)和建福宮花園碧琳館八方門內須彌山形座(配圖2)(參見晉宏逵「故宮建福宮花園的賞石臺座」,載《故宮博物院院刊》2020年第10期)。

賞石通體雕飾的作法見於西苑(今北京北海)團城(《御苑賞石》之西一)、西苑靜心齋(配圖3)、圓明園遺址(配圖4)和恭王府安善堂所藏賞石。這類賞石之雕飾多有尖棱狀、邊緣剔地、線刻比較直硬的特徵。北京北海公園乾隆九龍壁中山石通體雕飾,也具有尖棱狀、邊緣剔地、線刻比較直硬的特徵(配圖5)。南京紫金山天文臺藏有銅鑄渾儀,建造於明代正統二年(一四三七年),其四角銅鑄「幹山」、「坤山」、「艮山」、「巽山」也爲通體雕飾的做法,其中「坤山」通體雕飾具有尖棱狀、邊緣剔地、線刻比較直硬的特徵,「幹山」通體雕飾全無線刻與邊緣剔地的特徵,造形比較豐滿圓渾,

配圖6

彷佛「佛手」(配圖6),「艮山」和「巽山」通體雕飾的造形特徵則介於「坤山」與「幹山」之間。從有可靠紀年的實例來看,尖棱狀雕飾的年代跨度較大,最早者爲「坤山」,最晚者爲北京北海公園乾隆九龍壁中雕飾的山石。圓渾狀雕飾的年代則僅限於明代早期,其實例如「幹山」以及山西大同朱桂代王府明洪武二十五年(一三九二年)九龍壁(配圖7)。由此推斷,此件「福山」石年代當爲明代早期。案紫禁城自明永樂十八年(一四二零年)建成後第二年便焚燬,正統五年(一四四零年)重建三大殿,天順三年(一四五九年)營建西苑。紫禁城御花園明代賞石底座多數建造於明代早期,例如《御苑賞石》之御四、御五、御六、御七、御九、御十、御十一、御十二、御十八、御十九,建福宮花園延春閣北檐東西對稱佈置的花斑石圓形須彌座(晉文圖二十四)也屬於明代早期。

根據上述皇家宮苑建造記錄推測,此件「福山」石可能製作於明代永樂年間始建紫禁城時期、或正統年間復建時期,或天順年間營建西苑時期。若此說不謬,建福宮花園碧琳館八方門內須彌山形座也應爲明代早期所作。從紫禁城御苑賞石以及近年出土明代早期石雕作品看,明代早期石雕作品工藝十分精緻,既反映出南方匠人的文雅細膩,又反映出宮廷匠作的精益求精,此件「福山」石之工藝也不例外。此石收錄於《重新發現的中國雕塑史》。