一種昆蟲爲何只傳播幾類病毒?科學家嘗試“亂點鴛鴦譜”有了新發現!

割麥機“轟隆隆”地開過麥田,揚起團團麥灰,也驚起蟲兒一片。這些小蟲子,看似不起眼,卻能在農田闖出大禍——它們飛到莊稼上,不光啃葉子、吸汁液,還會不厚道地把植物的致命敵人病毒傳得到處都是,給植物帶來蟲害與病毒的雙重災害。

(圖片來源:使用AI生成)

比如,一種名爲水稻條紋病毒(Rice stripe virus,RSV)的蟲媒病毒,會導致水稻條紋葉枯病,會嚴重影響水稻的產量和品質。傳播這種病毒的昆蟲名叫灰飛蝨,它們會通過卵將病毒垂直傳播給後代,產生天然帶病毒的昆蟲,增加了RSV的防治難度。此外,在我們沒有發現的角落,還可能會有某種新型植物病毒在蟲蟲體內醞釀着,等待着衝破蟲蟲屏障的束縛,伺機給植物們突然一擊。

因此,分析蟲媒-病原間的傳播關係,找到限制病毒傳播的因素,對於病害預警,對症下藥地治蟲抗病至關重要。

“病毒種類千千萬,我只和它看對眼!”

一般來說,一種昆蟲只特異性地傳播某一種或幾種病毒,即使模樣相似、遺傳關係相近的“兄弟”物種,在挑選病毒對象的時候,差別也是巨大的。在這場以植物饕餮盛宴爲主題的相親派對上,蟲兒們找到了中意的那個“它”,可謂“病毒種類千千萬,我只和它看對眼!”

灰飛蝨、褐飛蝨、白背飛蝨是在我國麥稻糧區常見的三種飛蝨。哥仨的基因同源性較高,模樣相似,生長環境和食譜相同。但是傳播的病毒卻大相徑庭:灰飛蝨中意水稻條紋病毒、水稻黑條矮縮病毒;褐飛蝨傳播水稻草矮病毒、水稻齒葉矮縮病毒;而和白背飛蝨組CP的是目前攪得“稻界”苦不堪言的水稻南方黑條矮縮病毒。

從左到右依次是褐飛蝨,白背飛蝨,灰飛蝨

(圖片來源:作者提供)

那這種精準配對是如何形成的呢?

這種病毒和媒介昆蟲間的精準配對並非偶然,而是在數百萬年協同進化過程的結果。科學家研究發現,病毒和蟲媒會分別利用它們特殊的物質結合和配對機制形成的特殊匹配。

比如,有的昆蟲嘴巴(口器)上有特異性的蛋白質“爪子”,在取食帶病毒汁液時,能特異性地識別某類病毒的結構蛋白,並“抓取”病毒。如此一來,粘在嘴巴上的病毒在昆蟲下次取食的時候,又會傳給新的植物“大冤種”。這種傳毒方法雖然過程比較簡單,但行之有效。

昆蟲取食帶病毒汁液

(圖片來源:作者使用AI生成)

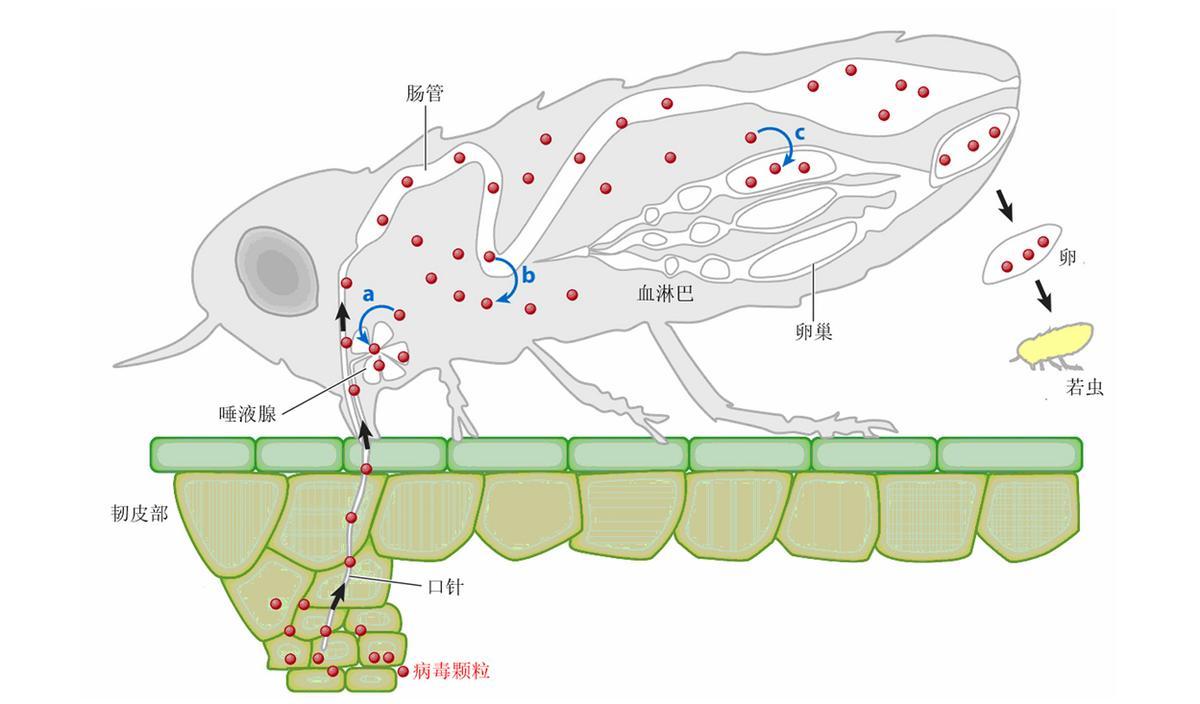

還有一類病毒傳播過程更爲複雜,對蟲兒和病毒這對CP的挑戰更大。對於可持久傳播的病毒,病毒需要在昆蟲腸道、血腔、唾液腺來一趟“N日打卡遊”,成功穿越這三個關鍵部位後才能最終傳給植物。在這一過程中,病毒在每個打卡階段都面臨着來自蟲兒的考驗。

病毒在稻飛蝨體內的感染途徑

(圖片來源:參考文獻[1])

首先,腸道是入場考試。在這一波考驗中,病毒各自發揮自己的魅力:硬實力——擁有特殊的侵染結構或者侵染蛋白;軟實力——得到昆蟲體內的蛋白因子或者物質運輸路徑的幫助。而那些軟硬實力都不在線的病毒們在這一關就會被篩選出局了。

感染腸道後,病毒便開啓了在蟲媒體內的驚險旅程。昆蟲細胞內的抗病毒反應、吞噬細胞組成的清理工大軍和體液中的黑化反應、蛋白酶清理系統等,像極了過年席面上的“七大姑八大姨”,隨時準備給這對“預備CP”暴擊。

經歷了昆蟲體腔內的考驗,病毒最後來到了唾液腺,光明就在眼前,闖過去,就能傳給植物,完成“傳播大任”了!但是,唾液腺屏障出口居然還有“查票”的!病毒需要能和唾液腺屏障上的關鍵運輸因子對上暗號(結合),才能從這個關卡順利通過。經過這樣一系列的篩選,病毒最終找到了相匹配的昆蟲。

對於病毒和蟲兒之間組CP的過程,科學家們提出了很多猜想:蟲蟲間沾親帶故,一些“家庭背景”(遺傳背景)相似的蟲蟲是否能提供相似的軟件協助病毒“過關斬將”?如果不能,軟實力差哪了?病毒在蟲蟲體積內的打卡過程,哪道關卡難度最大?是不是如果躲掉了某道關卡,病毒也可以在近源昆蟲內建立感染和被傳播?田間的某種病害從無到有,那麼突然,是不是因爲關鍵的這一關被“突破”了?既然這樣,科學家們打算試試人爲給病毒和蟲蟲牽根“紅線”,看看會發生什麼。

科學家嘗試給病毒和昆蟲“亂點鴛鴦譜”

近期,中國科學院微生物研究所的科研人員充當“月老”,嘗試給病毒和昆蟲來一場“天仙配”。

爲了探索病毒是否有可能在近源物種昆蟲中造成感染,建立傳播體系,科研人員將水稻條紋病毒RSV作爲“相親主角”,將灰飛蝨(天然媒介,“李逵”)、褐飛蝨和白背飛蝨(近源非媒介,“李鬼”)納入“相親池”,用顯微注射技術直接將病毒送入昆蟲體腔,繞過腸道屏處的“檢票員”,觀察病毒能是否和“李鬼”“修成正果”。實驗過程如同一出緊張的科學戲劇:

RSV快速在灰飛蝨體內增殖擴散,5天時已呈“燎原之勢”,並且能傳給植物。而此時褐飛蝨和白背飛蝨體內的病毒被壓制在萌芽狀態。十天後,病毒的“火焰”纔在褐飛蝨和白背飛蝨體內燃燒起來,但較之灰飛蝨仍有數百倍差距。

更關鍵的是:即便病毒在“李鬼”體內勉強增殖,卻始終無法突破唾液腺屏障——當褐飛蝨和白背飛蝨叮咬健康水稻時,RSV無法隨唾液排出,傳播鏈條徹底斷裂。病毒被出口檢票員查票扣在昆蟲體內。這就像RSV拿着灰飛蝨的“VIP通行證”,想順利通過褐飛蝨的“安檢口”,結果只有被當場攔下。

實驗表明,病毒在相似“家境”的蟲蟲體內可以建立感染,這是蟲蟲帶給病毒的意外驚喜。但是由於唾液腺媒介的緣故,病毒無法傳播給植物。病毒和蟲蟲間建立CP的挑戰失敗。實驗結果印證了一個真理:強扭的瓜不甜。

終有一天,病毒會有機會突破這層屏障嗎?

科學的魅力在於追問邊界,科學家們繼續提出了更進一步的問題——假設RSV能通過在很多代褐飛蝨/白背飛蝨體內持續傳遞增殖,能否通過基因突變適應“李鬼”的生理環境,最終突破傳播屏障?抑或李鬼的唾液腺檢票員換成了“大馬虎”,是不是病毒就能從蟲蟲體內逃出來傷害植物?

從進化生物學角度看,這種可能性並非天方夜譚。病毒基因組小、變異率高,若褐飛蝨白背的免疫系統對RSV的清除壓力較弱,病毒和唾液腺協助轉運的蛋白結合能力增強,很有可能會通過點突變獲得關鍵蛋白的適應性改變。在自然界中,而一旦一種未知的病毒突破昆蟲的傳播屏障,其宿主範圍將從昆蟲擴展到植物,或者從單一植物品種擴展至更多植物,將可能引發新的病害流行,帶來更大的嚴峻挑戰。

當夕陽爲麥田鍍上金邊,“飛蝨三刺客”仍在葉片間穿梭。灰飛蝨帶着RSV精準“相親”,褐飛蝨和白背飛蝨則無法與其配對——這看似刻板的自然法則,實則是進化寫下的生存智慧。

而在這場持續億萬年的“相親派對”上,人類既是觀察者,也可能成爲改變規則的“月老”——如何在科學探索與生態安全間找到平衡?或許是比實驗結果更值得深思的命題。

參考文獻:

[1] Ying S, Qian Y, Wenhui Z, Lili Z, Yan H. Study of the acquisition, replication and transmission of rice stripe virus in vector and non-vector planthoppers based on hemocoel-microinjection.Pest Manag Sci. Published online June 27, 2025. doi:10.1002/ps.70026

[2] 賴坤龍,王海峯,徐鍾天,等. 稻飛蝨傳播水稻病毒機制的研究進展[J]. 福建農林大學學報(自然科學版),2021,50(5): 577-587.

[3] Xu Y, Fu S, Tao X, Zhou X. Rice stripe virus: Exploring Molecular Weapons in the Arsenal of a Negative-Sense RNA Virus. Annu Rev Phytopathol. 2021;59:351-371. doi:10.1146/annurev-phyto-020620-113020

出品:科普中國

作者:霍巖(中國科學院微生物研究所)

監製:中國科普博覽