威脅人類80餘年的致命病毒,我國科學家鎖定關鍵致病因子!

一隻蜱蟲的叮咬,可能帶來40%的死亡風險,而人類至今沒有疫苗。

這不是恐怖片的橋段,而是真實存在的克里米亞-剛果出血熱(Crimean-Congo Hemorrhagic Fever, CCHF)——一種以高致死率聞名的急性傳染病。其元兇克里米亞-剛果出血熱病毒(CCHFV)正隨着氣候變暖和鳥類遷徙等因素悄然擴張,該病毒被世界衛生組織(WHO)列入優先研究病原體名錄,正成爲全球公共衛生的新威脅。

近期,中國科學院武漢病毒研究所研究員王曼麗團隊在《細胞研究》發表論文,揭示了克里米亞-剛果出血熱病毒的關鍵毒力因子,併爲減毒疫苗設計出新靶標,爲該病毒的防控帶來新希望。

無聲擴張:致命病毒的全球足跡與威脅

克里米亞-剛果出血熱病毒(CCHFV)並非新發現病毒,它最早於1944年在克里米亞被發現,當時定名爲克里米亞出血熱病毒。1956年,科研人員從剛果地區一名發熱患者體內分離出一種病毒,該病毒在1969年被證實與克里米亞出血熱的病原體爲同一種,因此正式更名爲“克里米亞-剛果出血熱病毒”。在我國,CCHFV最早在新疆被發現,故在國內也被稱爲新疆出血熱病毒。

該病毒絕非偏安一隅,它的“領地”極其廣闊,橫跨非洲、中東、亞洲(包括中國西北部)以及南歐和東歐的廣大地區(如巴爾幹半島、土耳其、俄羅斯南部等),其自然疫源地已覆蓋超過30個國家。

這種廣泛的分佈與其主要的傳播媒介——璃眼蜱(Hyalomma spp)的活動範圍息息相關。這些蜱蟲如同病毒的“出租車”和“儲藏庫”,既能通過叮咬將病毒傳播給動物和人,其體內還能長期攜帶病毒。

璃眼蜱,左圖爲雌性,右圖爲雄性

(圖片來源:南非國家傳染病研究所 Robert Swanepoel)

近五年來,克里米亞-剛果出血熱病毒的威脅持續存在,其流行範圍還在逐步擴張,監測發現,該病毒可隨蜱蟲通過候鳥“打飛的”遷入新的地區。由於氣候變化等因素導致璃眼蜱的棲息地向北擴展,甚至在瑞典也發現了其蹤跡。

在已知流行區,如烏干達、土耳其、伊朗、巴基斯坦、俄羅斯等國家和地區,每年仍有人類感染病例報道,其中畜牧業從業者、牲畜(如綿羊、牛、山羊)密切接觸者以及蜱蟲高暴露風險人羣尤爲易感。(參考文獻[1])

傳播途徑及典型病程

那麼這種致命病毒是怎麼傳播的呢?主要有三種途徑:

1.蜱蟲叮咬:被攜帶病毒的璃眼蜱叮咬是最主要的感染途徑。

2.接觸感染動物:在屠宰、處理感染動物(特別是處於病毒血症期的牲畜)組織、血液或分泌物時,病毒可通過皮膚傷口或粘膜侵入人體。屠宰場工人、牧民、獸醫風險較高。

3.人際傳播:雖然效率較低,但在照顧重症患者(尤其是接觸其血液或體液)時,醫護人員和家屬存在被感染的風險。現有報告顯示,感染可能通過針刺傷、接觸血液等途徑發生,甚至存在性接觸傳播的潛在風險。

感染克里米亞-剛果出血熱病毒後,並非所有人都會發病(存在隱性感染),但一旦發病,病情往往急劇惡化,典型病程可分爲四個階段:

1.潛伏期(1-9天):無任何臨牀症狀;

2.發熱前期(1-7天):突發高熱(39-41℃)、頭痛、肌肉痠痛、畏光,可能伴有面部、頸部和胸部充血(發紅)、結膜充血和黃疸,此時常被誤診爲其他發熱性疾病;

3.出血期(2-3天):患者出現嚴重的出血傾向,如皮膚瘀點(小紅點)、瘀斑(大片青紫)、鼻衄(鼻出血)、牙齦出血、嘔血、黑便(消化道出血)、血尿,甚至顱內、子宮等部位出血,死亡多發生在此階段;

4.恢復期:倖存者通常在發病後9-10天進入恢復期,症狀逐漸緩解,實驗室指標趨於正常。但恢復過程較爲漫長,並可能出現乏力、心悸、脫髮、記憶力減退等後遺症。

80多年來,疫苗與藥物研發面臨重重挑戰

克里米亞-剛果出血熱病毒作爲傳播最廣的蜱傳病毒之一,因具有高病死率、早期易誤診,且目前尚無明確特效抗病毒藥物(如利巴韋林療效尚存爭議且需早期使用)和獲批上市的人用疫苗等因素,對公共衛生安全構成了嚴重威脅。此外,由於牛、綿羊和鴕鳥等多種野生和家養動物均易感,也會影響畜牧業和農業發展。(參考文獻[2])

然而,自1944年被發現以來,CCHFV爲何80餘年都沒有疫苗獲批使用呢?這是因爲CCHFV疫苗研發主要面臨四個挑戰:

第一,抗原選擇難。主要保護性抗原(如Gn/Gc)所在的M片段變異度最高,導致基於單一毒株的疫苗可能無法有效抵禦其他地域毒株的攻擊;

第二,保護機制不清。雖然在動物模型中,表達較爲保守的病毒核衣殼蛋白(NP)的疫苗展示出了明顯的免疫效果,但是關於該種疫苗介導的保護機制,目前研究尚不充分;

第三,疫苗平臺的選擇也可能影響保護效果,不同疫苗平臺(如DNA疫苗、mRNA疫苗、病毒載體疫苗、病毒樣顆粒VLP、滅活疫苗、減毒活疫苗)即使表達相同抗原(如NP),其誘導的免疫反應類型和保護效果也可能差異巨大(參考文獻[2]);

第四,缺乏理想的動物模型。雖然小鼠模型被廣泛使用,但它們不能完全模擬人類的出血熱症狀,這給評價疫苗和藥物的真實效果帶來了困難。直到近年來出現了更優的動物模型,才逐漸取得突破性成果。

解碼病毒:我國科學家找出關鍵毒力因子

面臨疫苗與藥物研發的嚴峻挑戰,只有深入瞭解病原體的精細構造和功能機制,才能精準識別其致病的關鍵毒力因子,從而爲疫苗設計提供靶點。我國科學家便是在這一領域取得重要突破。

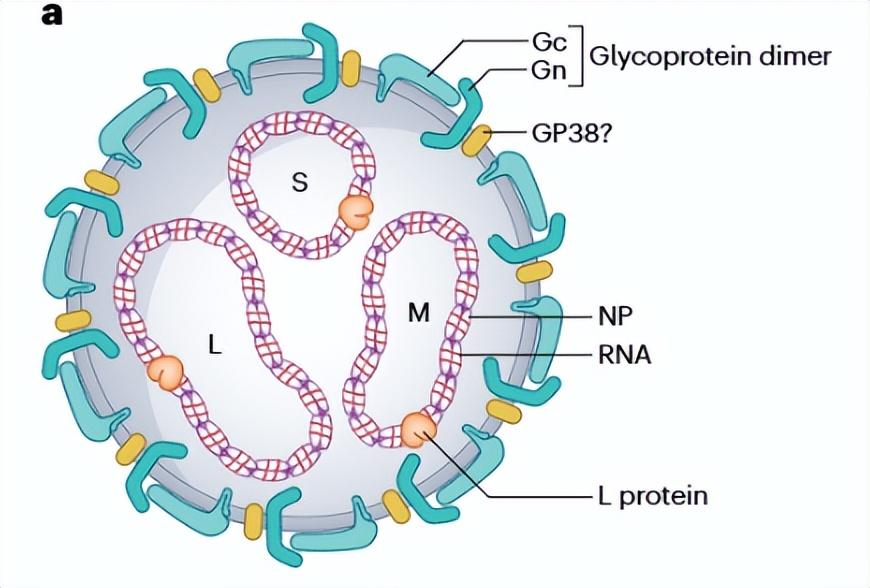

克里米亞-剛果出血熱病毒屬於布尼亞病毒綱(Bunyaviricetes)沙粒病毒目(Hareavirales),內羅病毒科(Nairoviridae),正內羅病毒屬(Orthonairovirus)。在電子顯微鏡下,可以看到克里米亞-剛果出血熱病毒呈現直徑約100納米的球形顆粒,是一個有着三層武裝的“隱祕殺手”。

克里米亞-剛果出血熱病毒

(圖片來源:參考文獻[2])

病毒最外層是脂質膜,膜上插着由病毒編碼的糖蛋白Gn和Gc。它們像進入細胞的“鑰匙”,負責識別並結合宿主細胞受體,介導病毒入侵。中間層是核衣殼(NP),它像“腳手架”一樣保護着病毒RNA,並在病毒複製中扮演多重角色。

病毒內部有三條單股負鏈RNA基因組片段——S、M、L,它們像三條獨立的“作戰指令手冊”。這三條指令負責合成不同的功能蛋白,不同的蛋白行使着不同的功能:有些用於病毒複製,如L節段編碼的RNA聚合酶(RdRp)是病毒複製所需的“核心機器”;有些促進病毒入侵宿主細胞,如M節段編碼的Gn和Gc蛋白構成病毒包膜上的“鑰匙”;有些則可以幫助病毒逃避宿主細胞的免疫反應,如RdRp N端包含的OUT結構域可抑制宿主幹擾素的合成。

經過多年研究,CCHFV的部分蛋白功能得到了驗證,但仍有很多基因合成的蛋白功能未知。而王曼麗研究員團隊的最新研究成果則首次揭示出:CCHFV編碼的非結構糖蛋白—粘蛋白樣結構域(mucin-like domain,MLD)是病毒體內感染的關鍵毒力因子。

此前,位於M節段編碼的MLD功能成謎——它是高度糖基化的蛋白,序列在不同CCHFV毒株間差異巨大(同源性僅約22%),表明MLD編碼基因與宿主相互作用的過程中承受着強大的選擇壓力。

研究團隊構建了缺失MLD基因的CCHFV突變株(CCHFVΔMLD),實驗結果顯示:在多種人源和鼠源細胞系中,CCHFVΔMLD的複製能力與野生型病毒幾乎一致。但是,即使CCHFVΔMLD以野生型病毒百萬倍的半數致死劑量(是指通過指定感染途徑,使一定體重或年齡的某種動物半數死亡所需最小病毒量)感染小鼠,也不會導致其死亡,且小鼠存活率達到100%,這表明其毒力已大幅降低。

因此,該實驗首次證明了MLD是CCHFV在哺乳動物宿主體內引發嚴重疾病、導致宿主死亡的關鍵毒力因子,其缺失可導致病毒喪失致疾病能力,爲相關疫苗的開發提供了新的思路。(參考文獻[3])

破局之路:靶向毒力因子的疫苗與藥物研發

MLD作爲關鍵毒力因子的發現,爲對抗CCHFV帶來了革命性的新策略,尤其體現在減毒活疫苗的設計上。團隊的此次研究也展示了CCHFVΔMLD作爲減毒活疫苗的巨大潛力——經CCHFVΔMLD單次免疫後的小鼠,16天后再用致死劑量野生株感染小鼠,小鼠存活率可達100%,且可以激發高水平中和抗體及T細胞應答反應。此外,該病毒對免疫缺陷型小鼠也沒有致病效果,這表明CCHFVΔMLD的安全性十分可靠,因此是理想的減毒活疫苗候選者。(參考文獻[3])

除了疫苗,針對已發現的其他毒力因子(如OTU蛋白酶)和病毒複製關鍵蛋白(如RdRP)的藥物研究也在進行中,包括OUT抑制劑和經典抗病毒藥物法匹拉韋(核苷類似物)。此外,針對病毒表面糖蛋白(Gn/Gc)或內部蛋白(如NP)的單克隆抗體(mAb)也在動物模型中展現出治療潛力。(參考文獻[2])

日常防護:阻斷病毒傳播途徑

除了研發應對CCHFV的“特效武器”,我們也可以在日常生活中切斷CCHFV感染最有效的途徑——避免蜱蟲叮咬。

具體而言,當進入林區、草地時,穿淺色長袖衣褲,紮緊褲管,身體裸露部位塗抹驅避劑。在戶外活動後,需及時仔細檢查全身是否有蜱蟲附着,特別是腋下、腹股溝、頭皮等部位。如發現蜱蟲叮咬,切勿用手直接拔除或捏碎,應用鑷子靠近皮膚夾住其頭部,垂直向上緩慢取出,並對傷口進行消毒。

另外,畜牧業者、屠宰工人等高危人羣在作業時應穿戴防護服、手套、口罩等,以減少被叮咬的風險。

結語

克里米亞-剛果出血熱病毒的擴張猶如一面鏡子,映照出氣候變化與病原體進化交織的複雜威脅。當璃眼蜱隨候鳥跨越大陸,當牲畜貿易將病毒帶向新大陸,人類需要更智慧的應對策略。

MLD毒力因子的發現找出了一把開啓減毒疫苗大門的鑰匙。隨着靶向毒力因子的精準干預策略從實驗室走向臨牀,人類有望在這場無聲的戰爭中扭轉戰局。正如研究者所言:“我們站在一個轉折點——對病毒弱點的解碼,正將恐懼轉化爲希望。”

致謝:感謝中國科學院武漢病毒研究所李劉帥博士(成果一作,其研究發現克里米亞-剛果出血熱病毒關鍵毒力因子與減毒活疫苗設計新靶標)對本文的審稿工作。

參考文獻

[1]WHO. Crimean-Congo haemorrhagic fever: WHO priority disease. 2023 update.

[2]Hawman DW, Feldmann H. Crimean-Congo haemorrhagic fever virus. Nat Rev Microbiol. 2023:463-477.

[3]Li L, et al. Mucin-like protein of CCHFV is a key virulence factor and a potent target for developing novel attenuated vaccine. Cell Res. 2025:1-4.

出品:科普中國

作者:楊辭寒(生物學博士)

監製:中國科普博覽