話劇《鳥尋得》:歷史是成人的,而童話屬於孩子

錯過了去年十月在北京國際青年戲劇節首演的《鳥尋得》,一月在“蜂巢NEXT”補回。劇名取自格林童話,一個孩子被大鳥從媽媽身邊叼走,放到樹上,被守林人發現收養,因最初是被鳥尋得,有了“鳥尋得”的名字,還因此有了最好的朋友——守林人的女兒小珍妮。守林人去世後,他的老婆想將鳥尋得煮了喫,小珍妮和鳥尋得開始逃亡,發誓彼此永不分離。

這是馬璇的靈感起點:一個“我”,和一個“只要你不離開我,我也不離開你”的對象。舞臺的紗幕影像、面具與玩偶,也營造出一種童話氛圍。但這並非一部面向兒童的劇場作品,編劇兼導演馬璇將大衆熟悉的童話,作爲不斷被講述、被想象、被錯置的故事,融入千禧初年中國東北工廠家屬院裏一位名叫鳥尋得的小女孩的現實經驗中。

這個父母相繼出走、家庭破碎、女孩被迫長大的故事,如果按照劇中的童話線索,大概可以這樣重述:

首先,要從《野萵苣》開始。我們的主人公鳥尋得和媽媽坐在沙發上,媽媽給她講故事——每個晚上巫婆都會來到高塔下,對着塔上的萵苣說:“萵苣,萵苣,把你的頭髮放下來。”萵苣就會放下自己很長很長的辮子,讓巫婆爬上去。

這是媽媽給她講的最後一個童話,講完後,媽媽就離開了她的高塔,困住她的東北縣城。一時間,關於私奔、潛逃的流言四起,鳥尋得抓住媽媽如公主般美麗的長髮幻影,始終相信:“媽媽是去參加盛大的舞會了。”

媽媽離開後,爸爸捲入時代的暴富狂潮,寄望賭博逆天改命,也離開了家。臨走前,他留下了一串巨大的鑰匙,交代鳥尋得,千萬不能打開那個櫃子。於是《藍鬍子》的故事出現了。只不過《藍鬍子》中那個禁止打開的房間,是藍鬍子歷任妻子的屍體,顯示的是男性的暴力;《鳥尋得》中不能打開的櫃子,是無法向孩子解釋的世界,藏着女性不可示人的祕密:媽媽的信件、媽媽的愛、媽媽的夢想、媽媽的痛苦。

痛苦中之最痛,也是屍體,未能出生的、藏在櫃子中的嬰靈。這個同樣穿着紅色揹帶裙、被母親放棄的嬰靈,與鳥尋得結成命運共同體,成了鳥尋得唯一的對話者,也是她理解世界的入口。她們本來都應該是《小紅帽》中步履天真的小女孩,此刻都進入了成人的“森林”,擁有了新的面具——既沒有父母,不必做乖巧的女兒,便決心從此“撒謊耍賴”,做“冷酷的孤兒”。

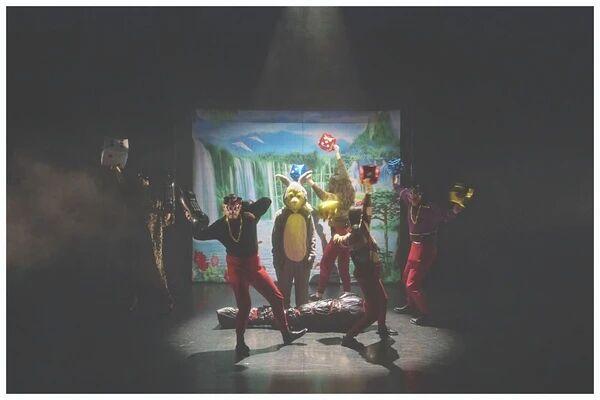

正是在這樣的結構中,話劇《鳥尋得》呈現出一個具體而現實的舞臺故事:一個女孩如何因爲父母的突然離開,學習用童話理解生活和世界。全劇所有演員都戴上面具,肢體以誇張的牽線木偶風格演繹;人正在變形爲物,物正在僞裝成人。在劇中,與19世紀格林童話並行的,還有當代迪士尼童話。鳥尋得的媽媽是去找自由了——鳥尋得的玩偶,來自《小鹿斑比》的兔子桑普說。可自由在哪裏?會在桑普從未去過的故鄉迪士尼樂園嗎?

當然不是,自由不存在於任何具體的地方,桑普的故鄉也不在迪士尼,它只是一個盜版玩偶,卻“偏想認祖宗”。它主動要求鳥尋得將它放到摩托車上的黑色塑料袋裏,想出去闖一闖。它捲入黑幫江湖、地下賭局和千禧初年的各種暴富神話,忘記了自己作爲玩偶的守護者角色,當然更忘了要幫鳥尋得找媽媽。最後,桑普懸吊在電線上,宣告它返鄉的失敗,也昭示了它真實的命運。

而鳥尋得的媽媽回來了。她去看了劉德華的演唱會,幻夢在實現的同時破碎,她意識到自己其實無處可去。但總希望這一次離開改變了什麼,她唱着歌,摘下面具,每一次,鳥尋得總爲她重新戴上——那纔是她心目中童話裏的媽媽——哪怕一戴上面具,媽媽便會失語。最終,媽媽披着長髮、穿着藍色的蓬蓬裙,如公主般被髮了橫財開桑塔納、裝扮如王子的爸爸,在公路和森林的邊緣找到。一家人破鏡重圓,留下團圓照。

照片中的鳥尋得一家,依舊戴着面具。幸福與否?生活繼續。

20世紀以來,西方諸多女性藝術家不斷通過改寫經典童話,修復女性主體性,重建女性同盟。安妮·塞克斯頓在詩集《變形》中,讓白雪公主完成對邪惡的復仇;安吉拉·卡特在《染血之室》中,讓女孩的營救者從兄弟變成母親。中國創作者亦有呼應:畫家湯志筆下的小紅帽純真而堅韌,睡美人在張天翼的小說中不再等待拯救,成爲主動的觀察者與引導者。

馬璇的創作也建立在這一童話改寫譜系之中。“鳥尋得,尋不得,全部都是一場空”。不管尋的是媽媽,是真相,是幸福,劇中這不斷重複的話語,早已將“鳥尋得”——被鳥尋得之人——替換爲尋找的主體,《格林童話》中的男孩,也在話劇中變成了女孩。但《鳥尋得》並未止步於將童話作爲反抗或顛覆的工具,而是將它當作一種可以容納現實經驗的結構。

格林童話與迪士尼所代表的童話“正統”,指向潔淨、秩序、正義戰勝邪惡和最終的獲救。但它其實無法確保生活的真實與幸福,留下的只是一隻盜版兔子,一個不是公主的公主,一個不是王子的王子——在現實匱乏中試圖借用外來敘事自救的替代想象。

透過主人公鳥尋得的童話之眼,宏大敘事遮蔽的私人記憶,家庭的破碎、人情的虛假、未能實現的幻夢,都被嵌入藍鬍子、長髮萵苣、小紅帽、鳥尋得的故事之中,獲得了可以被講述的結構。歷史往往是成人的、線性的、不斷向前推進的;但童話屬於孩子,他們的時間是循環的、無盡的,經驗和感受允許一再返回。因爲這指向永恆的童話邏輯,現實在被逐層揭示的同時,也讓人免於徹底的絕望。

我們應該從中看到什麼?A.S. 拜厄特在諾頓版《格林童話》的序言裏說,真正的童話不會對讀者有所企圖。它不指向答案,也不要求理解。《鳥尋得》可貴的,正是這種別無所求的童話姿態。