我在紐約做遊戲,但做的是「抬棺材」

在如今動輒百萬銷量、千萬上億流水的遊戲行業戰報中,首月2000套聽起來像是一個微不足道,甚至有些心酸的數字。

但對於Luke和他的團隊——四個剛剛從紐約大學(NYU)遊戲設計專業畢業的年輕人來說,這個數字卻已經超出了預期。「能賣出1000份,我其實就滿足了。」

作爲BROKENCIGS團隊的負責人,Luke原本的野心並不在此。他們曾爲一款名爲《Inkression》的內容向敘事探索遊戲籌劃許久,那是典型的「紐大式」作品——深沉、表達欲強、藝術感重。結果,這款傾注心血的作品在找發行的路上處處碰壁。

遊戲目前已經推出DEMO

在等待市場機會的空窗期裏,爲了轉換心情,也爲了消遣放鬆,他們把上學時的一個小作業重新做成了這款名爲《雙人抬棺》的魔性物理合作遊戲。

玩家需要雙人組隊(或單人左右手互搏),扮演一對師徒,在充滿陷阱的送葬路上通過配合,克服滑稽的物理引擎,確保棺材中的「客戶」不掉落,最終將其安全送達終點。

遊戲目前只有5關,做得比較粗糙,初期差評也主要集中在BUG上,再加上游戲節奏較慢,黑白的美術風格,直播效果也沒有像一般「友盡遊戲」那樣歡樂。

只不過,也正是這個原本被視爲消遣的小項目,成了他們留在牌桌上的新籌碼。

今年8月,團隊帶着這兩款遊戲,從紐約飛到了鷹角舉辦的開拓芯創享節上。結果相比於重內容表達的《Inkression》,重玩法、氣質搞怪的《雙人抬棺》反而被更多發行商注意到,並最終順利簽約。

當然,從成績來看,《雙人抬棺》並沒給團隊的收入帶來多大幫助,但在做遊戲的心態和對市場的理解上,卻讓他們成長了很多。

只是他們當下要面對的難題不只是遊戲設計,還有另一種現實困境:

一方面,是紐約高昂的生存成本。Luke算了一筆賬,在紐約一個人一個月的基本開銷就要4000美金。這種壓力讓爲愛發電變得岌岌可危,團隊成員Cindy甚至已經因爲壓力選擇逃離紐約,去往佛羅里達州。

另一方面,是如今地獄難度的美國就業環境。「剛畢業找工作其實更難,大廠的就業率非常低。」Luke無奈地說道。

Cindy也表示相比於國內遊戲行業常見的校招環節,在美國遊戲市場中其實並不普遍。「你去網上投簡歷,一看要求全是發行過三款遊戲或5年行業經驗,但它招的崗位卻寫着Entry Level(入門級)。你都不知道一個剛畢業的學生怎麼才能達成這個目標。」

在這種情況下,Luke才選擇和幾個小夥伴一起創業——至少,自己做遊戲、發遊戲,能讓履歷不再是一張白紙。

所以本文不是一個關於生存的故事,而是一羣年輕人如何理解、進入遊戲世界,並最終如何留下的故事。

01

紐大遊戲系

到底教什麼?

Luke在加州讀的遊戲編程本科,曾認爲做遊戲只要代碼寫得好就夠了。但後來紐大的經歷改變了他的認知。「如果沒有上這個學,我覺得我就是一個無情的遊戲編程機器。」Luke感慨道。

在這裏,學校並不只是教學生如何使用引擎,還要教人如何拆解設計難題。Luke形容這種感覺像剝洋蔥——當一個設計難題擺在面前時,你需要一層層剝開表象,找到最核心的那個解。「那種在限制中設計出既讓自己滿意、又讓別人覺得好玩的東西時,成就感是巨大的。」

這種剝洋蔥的能力,來自紐大那羣性格各異的教授們。

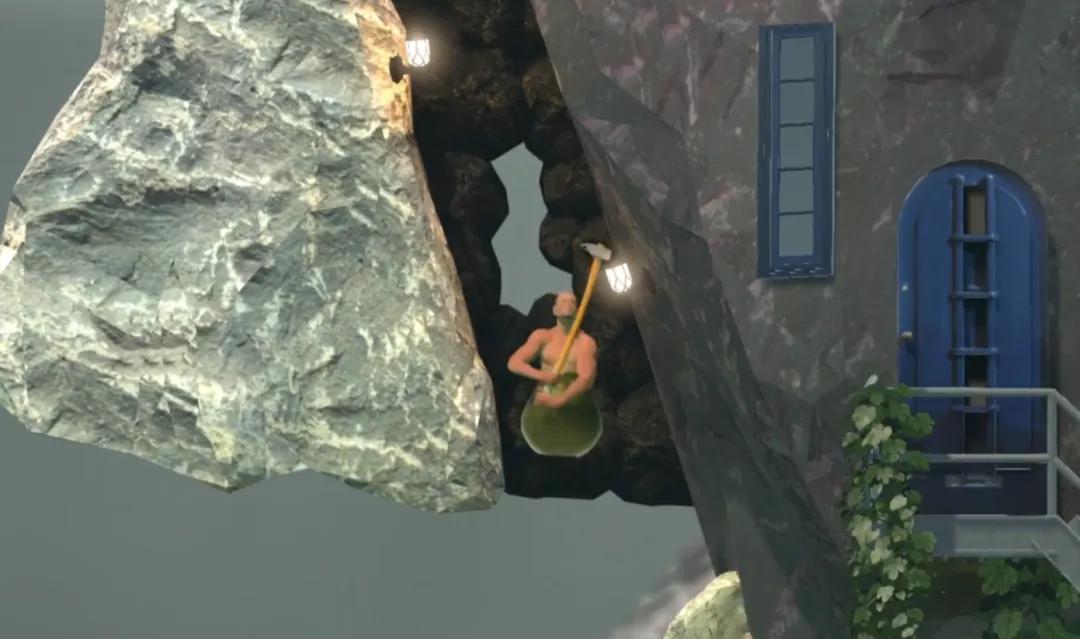

Luke列舉了幾個名字:寫了遊戲設計經典書籍《Rules of Play》的Eric Zimmerman;做出了《Universal Paperclips》(宇宙回形針)的Frank Lantz;還有那個讓無數主播抓狂的《Getting Over It》的作者Bennett Foddy(但在他們入學前一年離職了)。

《Getting Over It》

紐大遊戲專業的課程五花八門,從傳統的電子遊戲設計,到桌遊、特效、動畫,甚至還有專門「坐下來玩遊戲」的課,可以說是應有盡有。

「你得玩過很多不一樣的遊戲,才知道你想做什麼樣的。」Cindy補充道,這就像學畫畫要先看畫一樣。「坐下來玩遊戲」這門課的作業就是玩遊戲,然後寫分析文章。雖然遊戲分析在學術界尚不成熟,但教授看重的不是學生的評價對錯,而是學生的思路邏輯。

當然,學院派的教育也並非全是光環,它也有着極其主觀和致鬱的一面。

Luke坦言,因爲教授們都是藝術家,評分標準往往天差地別。比如在做視覺小說(Visual Novel)的課上,同一個項目,被分到教授A組的學生大部分拿了A,而被分到教授B組的學生大半隻能拿B或C。

「有時候你會很生氣。明明過程中教授說超級棒,結果出成績時提出一堆問題。」Luke說,這種不確定性曾讓很多學生抱怨。但他後來想通了:讀書的價值不在於分數,而在於你選擇了什麼樣的課、跟什麼樣的人合作。如果一直陷入「教授怎麼這樣」的情緒裏,反而會阻擋自己學到真正有用的東西。

Luke舉了兩個具體的實操案例。

第一個案例來自Eric Zimmerman的《Game Design 1》。這門課不教電子遊戲,而是訓練底層的設計直覺。

他們曾做過一個叫有趣的干預(Playful Intervention)的項目,任務是改造教學樓大廳。團隊觀察到,因爲大廳最左邊的電子門離保安和出口最近,幾乎所有人都習慣性地只走那扇門。爲了引導人流,團隊設計了一套低成本方案,在每扇門前貼上不同的標識。

有的是錢,有的是愛,有的是幸運,乃至一個皮卡丘。結果真的有大量路人因爲想要「多一點皮卡丘」,而特意繞路。這種不需要代碼、僅靠心理引導就能改變玩家行爲的體驗,讓Luke第一次摸到了設計的門檻。

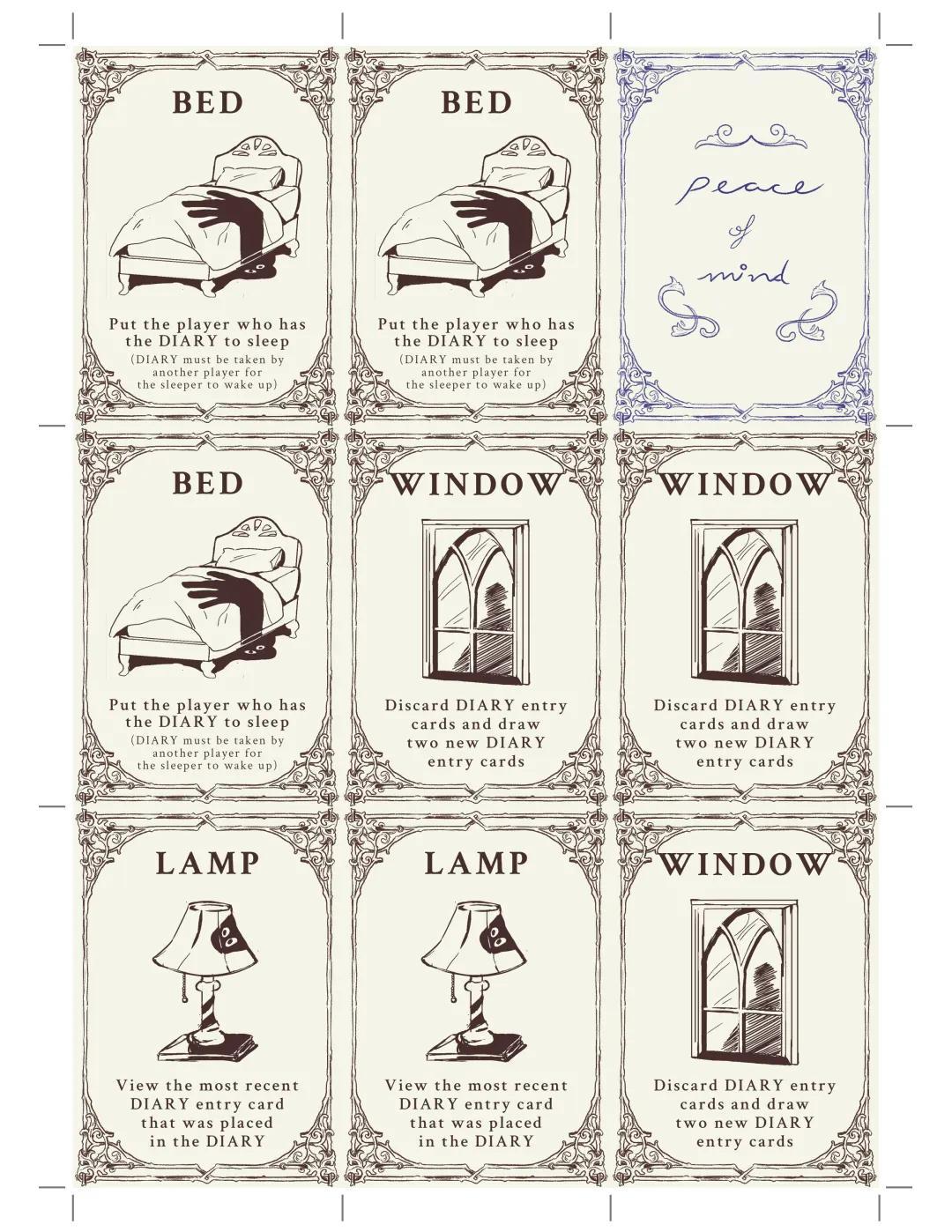

第二個案例是根據短篇小說《黃色壁紙》改編桌遊。故事講述了一位被丈夫囚禁的妻子通過寫日記宣泄痛苦,作業的要求是做一個社交推理(Social Deduction,類似狼人殺)遊戲。

在設計初期,團隊便陷入了瓶頸。不同於電子遊戲明確的職能分工(程序寫代碼、美術畫圖),桌遊設計誰都可以參與,導致討論很容易變成七嘴八舌的發散,遲遲無法收斂核心玩法。

就這樣僵持了一下午後,Luke突然意識到,大家糾結的只是「怎麼玩」,卻忘了「玩什麼」。

既然遊戲是基於小說改編的,爲什麼不迴歸故事本身去取材?Luke提議用妻子內心世界的平靜和混亂來區分玩家陣營,而遊戲的核心衝突則圍繞寫日記展開。

在這個機制下,桌子中央放置了一個日記盒子,各陣營玩家的目標是將代表自己陣營的日記牌放入其中。原著中的傢俱則作爲功能牌,比如牀代表睡覺,如果對玩家使用牀,他就被迫進入休息狀態,無法在本回合往日記裏放牌。

而最終的結算環節則成了整個遊戲的點睛之筆:大家打開日記清算,日記牌多的一方陣營獲勝,輸的一方需要將日記牌上那些原本沒有功能的文字(以妻子視角寫下的心境片段)按順序讀出。

這些碎片化的句子最終會連綴成一篇完整的、瘋癲的獨白。在這一刻,遊戲的勝負已不再重要,所有人都被拉回了那個被囚禁妻子的絕望世界中。

02

上游戲課

到底有沒有用?

看到這裏,我想有的朋友可能會提出那個經典問題:讀遊戲設計專業,到底有沒有用?

畢竟在很多從業者眼中,學院派往往意味着眼高手低和脫離實際。而應屆生則會擔心教案是不是太老了?教授的思想是不是太Old School了?

比如那本被奉爲經典的《玩樂之道》,在日新月異的遊戲行業面前,似乎也顯出了疲態。「其實就連Eric Zimmerman自己上課時都調侃,覺得這本書太老了,早該更新了。」Cindy補充道。

面對這種過時論,Luke卻有不同的看法。

「時代變了,玩家變了,這很正常。但無論是理論還是《太空侵略者》這種老古董,依然是專業遊戲人的必修課。」Luke說,自己以前也年輕氣盛,覺得「爲什麼要學這些沒人玩的東西?我不需要參考別人,只靠自己的想法就能做出好遊戲」。

但真正上手開發後,他才意識到這種想法的幼稚。如果你連遊戲爲何成爲現在這副模樣都不瞭解,去追逐新技術反而會站不住腳。

Luke發現,缺乏參考會導致重複造輪子,甚至踩中前人早就驗證過的死衚衕,只有擁有了深厚的知識儲備,你才知道哪些路是行不通的,而不是靠自己頭破血流地去試錯。

Cindy則從另一個角度,解釋了這種教育的價值。

她回憶起剛入學時的困惑,明明是想做電腦遊戲,必修課卻要學極其複雜的桌遊。當時我們四個人坐在那兒,對着說明書啃了一個小時規則,誰都沒搞明白怎麼玩,心裏就在想「學這個到底圖啥?」

但後來她明白了,桌遊其實是一種類似Game Jam(即興開發)的設計訓練。「桌遊是在巨大的條件束縛下(只有紙和規則),還要把遊戲做得有意思。這其實是在鍛鍊你在高阻力下的引導能力。」Cindy解釋道,當你在這種極端限制下都能做好引導,再回到電子遊戲,擁有了畫面、聲音、特效等豐富工具時,做關卡設計和玩家引導就會遊刃有餘。

而用更加務實的心態去看,Cindy認爲學校其實提供了一個低成本的試錯場:「你做的第1個遊戲肯定比第10個差太多了。在學校裏,等於把你前面9個不太行的東西都做完了,這樣畢業後你就能直接從第10個開始。」

03

在海外做遊戲

到底難不難?

畢業後,Luke、Cindy與另外兩位美術同伴合夥成立了BROKENCIGS工作室。四人在紐大讀研期間就合作過大大小小的項目,早已磨合出了默契,私交甚篤。

但在旁人眼裏,這種畢業即創業的行爲簡直是瘋了。有人曾告訴Luke:像他們這樣義無反顧地選擇直接開公司的應屆生,自己還是頭一回見。

但在這看似上頭的決定背後,其實是美國應屆生面臨的現實困境。

Cindy告訴我,海外並沒有國內那樣雷打不動的校招機制。再加上紐大遊戲系偏向獨立遊戲和設計理論,不像那些講究實戰的學校那樣「包分配」,大廠的資源並不多。目前還沒聽說身邊有誰進了非常有名的大廠,很多人找到工作也是經過各種內推介紹纔有的。

在這種環境下,創業反而成了一種曲線救國的策略,與其拿着一張白紙去碰壁,不如自己做項目闖一闖。成了最好,不成也是一份厚實的履歷。

當然,更深層的動力,源於一種不想後悔的情緒。

「工作以後隨時可以找,但這種一腔熱血聚在一起做遊戲的機會,可能這輩子就一次了。」Luke感慨道,剛畢業時大家心智單純,沒有太多歪門邪道的心思,就是純粹想做東西。「再往後,你很難再找到這樣一批能力適配、又願意輕鬆地聚在一起幹活的人了。」

於是,四個人決定不留遺憾,成立工作室,做一個比上學時更認真的遊戲。

團隊成立後的第一個項目叫《Inkression》,這是一款體量較大的敘事探索遊戲。他們花了一年半的時間,從頭到尾構思了整體架構、表達、角色關係和深層玩法。

而它還需要更多的時間,所以團隊做出Vertical Slice(垂直切片)後,開始尋求外部資金支持。他們去了AnimeNYC x PlayNYC (美國東岸最大的漫展/遊戲展)、GDC(遊戲開發者大會)、MAGFest (美國最大獨立遊戲展之一)等等地方。

當時Demo在展會上的反饋很不錯,接觸到的發行商也都表現出了興趣,Luke一度覺得「離簽約不遠了」。結果隨之而來的,是漫長的拉扯與拒絕。

「被拒絕最多的原因,就是我們要的資金偏高。」Luke表示,雖然他們在談判中多次縮減預算,但發行商依然顧慮重重。對於資方來說,給一個全新的團隊一大筆錢去賭一款長流程遊戲,風險太高了。他們會質疑:你們是否真的能在預期時間內,把遊戲做出來?

而海外公司的溝通效率,也讓團隊備受折磨。

Cindy有些無奈地告訴我,國內發行回消息快太多了,加個微信就能聊。但海外發個郵件過去,一個月回「看見了」,再過兩個月回「不行」。這種長達三四個月的拉扯戰,最後如果不是好結果,就會讓人覺得時間全被浪費了。

在這種焦慮中,團隊決定換個思路:與其乾等,不如做一個輕鬆一點、不需要深思熟慮的遊戲。

於是,《雙人抬棺》誕生了。這原本是Luke上學時的一個小作業,畫風魔性,玩法簡單。團隊決定把它拿出來重做,做成一個更完整的版本。

結果大家沒想到,這個項目反而比《Inkression》更受市場歡迎。後來Cindy覆盤,覺得是因爲《Inkression》這種敘事遊戲不適合參展,在人來人往的展會上,讓玩家坐下來讀10分鐘文字簡直是奢望。但《雙人抬棺》一眼就能吸引眼球。

最終,這個只做了8個月的小體量遊戲,反而先一步邁出了商業化的步伐,簽了發行,上線了搶先體驗版(EA),包含5個關卡。Luke計劃在明年春夏推出正式版,將關卡擴充到12關,並加入更多模式供玩家選擇。

這纔是他們進入遊戲行業真正的第一步。

04

還是想靠

做遊戲賺大錢

不過相比於如何進入遊戲行業,如何在行業里長久地留下來,纔是真正的難點。

「其實我們一開始的想法只是想做遊戲,創業只是順帶的事。」但當各種申報文件擺在面前時,他們才意識到問題的棘手。特別是報稅——沒有收入要不要報?虧損怎麼報?這些行政雜務成了最讓人頭大的東西。

資金也是一大挑戰。除了自掏腰包的啓動資金,他們主要也是靠剛畢業的身份,申請了NYU孵化項目的補助金;包括一些紐約州政府的資助項目,比如說由州政府出錢帶他們去東京電玩展(TGS)參展。

「這也是我們爲什麼一開始沒回國,選擇留在美國的原因。」Cindy解釋道,雖然國內成本低,但剛畢業時學校和本地的資源非常豐富,而且他們當時對海外發行市場的門路摸得更清。

不過事後回顧這段歷程,Luke覺得創業的門檻其實比想象中低。「當時大家聊了兩次天,基本上就決定了。如果你真的想做,開始去做這件事的過程,雖然談不上容易,但其實比想象中簡單很多。」

但開始雖說簡單,要在物價高昂的紐約活下去,卻是另一回事。隨着生存壓力增大,團隊不得不做出妥協:兩位美術轉爲了兼職;Cindy爲了節省開支,離開紐約搬去了佛羅里達州;而Luke也在認真考慮要不要回國發展。

關於未來,Luke準備等《雙人抬棺》正式版做完後,團隊會將重心轉回擱置已久的《Inkression》。同時,《雙人抬棺》會保持維護,通過節假日更新、DLC和新角色來維持生命力。

最近《雙人抬棺》參展了WEPLAY

Luke表示未來的規劃肯定要現實一點,如果短期內無法通過遊戲養活自己,找工作依然是一個選項。

他並不排斥上班:「上班也是好的歷練。自己做遊戲時,很多決策(比如工作流是否高效)是不確定的。去大廠看看流水線是怎麼運作的,也是一種學習和歷練。」

那麼,對於這羣年輕人來說,做遊戲最大的價值到底是什麼?

Luke覺得是表達。有些話、有些經歷,沒辦法用直白的語言說出來,但可以通過遊戲這個媒介傳達給玩家,比如說《Inkression》那樣的遊戲。不過他也不排斥商業化,《雙人抬棺》會去更多考慮玩家的體驗服務,以及遊戲的銷量。

而對於Cindy來說,遊戲的吸引力在於探究:「我從高中起就想大學該學什麼,想來想去覺得自己一定要學設計,然後又過了一段時間,我才真正想明白我想學的是遊戲設計。」

因爲她認爲做遊戲最有意思的地方,是去探究創作者背後的意圖。能成爲那個幕後的創作者,本身就是一種巨大的吸引力。

最後我問他們想沒想過靠做遊戲賺大錢?

Cindy笑着說自己想做的是獨立遊戲,這本來就不是一個能賺大錢的事,所以自己也沒有指望過。

「但我想靠它賺大錢」Luke在一旁,冷不丁地補充道。