從嬌妻到嬌牛馬,靠矮化自己博流量的網絡梗爲什麼“人人喊打”?

小熊貓丨文

要說起“羊屆人氣頂流”,我想大部分朋友肯定都會聯想到那個頂着一頭便便形狀捲毛、有些笨有些懶的角色,懶羊羊。

這幾年,圍繞它而產生的梗可謂是層出不窮。就在最近,又有一個跟它相關的梗誕生了:

一張懶羊羊看上去非常積極向上的表情包、《奇思妙想喜羊羊》的主題曲、再配上一些文案做成的短視頻,正在各個網絡平臺走紅。

視頻的內容,多是以分享自己的人生際遇,特別是那些獨自克服的現實困難爲主。比如,自己一個人戰勝病魔、勇敢地面對職場不公、或是在異國他鄉獨自生存。

而製作這些視頻的網友,則自稱爲“勇敢小羊”。小羊,代表着弱肉強食規則下,每個渺小的個體;至於勇敢,則是對自己在逆境之中依然奮力前行,面對挑戰努力邁出第一步的褒獎。

怎麼看,這都是一個安慰自己、勵志向上的梗。

然而,梗還沒火多久,“勇敢小羊”就開始變味了:

“我一個人在家乖乖睡大覺!我是勇敢小羊!”

“值班忘記關製冰機,導致大早上讓所有人幫忙一起收拾,但我依然是最棒的小羊!”

不知什麼時候,“勇敢小羊”這個詞的重心,從“勇敢”過渡到了“小羊”上,開始側重於弱化自身形象的表達。

而用來衡量“勇敢”的標尺也被拉低,以至於獨自睡覺、獨自喫飯,甚至依附他人、讓別人替自己承擔過錯都能被包裝成值得誇讚的“英雄事蹟”。

但仔細一想,這種矮化自己,將自己置於一個失權的敘事方式,似乎並不陌生。

從最早,“他負責賺錢養家,我負責貌美如花”的嬌妻文學,到不久前在商務飯局點小孩菜的嬌牛馬文學、想家了到大使館哭半天收到喫飯邀請的嬌留子文學,再到如今被曲解後,在各個場景都適用的“勇敢小羊”。

剖開表面上不同的表達方式,它們底層上其實共享着同一套邏輯。最終,網友爲這類心理,找到了一個精準而又“天才”的統稱——“自嬤”。

“自嬤”,是同人女在21世紀最偉大的發明。”

隨着“自嬤”一詞在社交媒體上的出現頻率越來越高,類似的評價也愈來愈多。至此,人們終於理解,那種一邊對鏡貼花黃,一邊碎碎念“終究是錯付了”的破碎感文學,究竟該如何描述了。

而要理解這一評價的深意,我們首先需要追溯詞語中,“嬤”這一概念的來源。起初,它指代的是“希望自己喜愛的角色收穫所有人的愛慕與覬覦,並在所有可能存在的CP關係中都處於被動地位”的羣體,更古早的說法就是“受腐唯”。

而在同人圈的互撕與自嘲中,受腐唯被比作角色身邊的貼身嬤嬤。與之相對的攻腐唯,即幻想自己喜歡的角色處於上位的羣體,則被比作皇帝身邊的公公。公嬤之稱,便由此而來。

後來,隨着它在使用中進一步衍化出新的語義,也可以當做動詞,用以指代“對自己喜愛的角色進行各種Play”的行爲。直白點,就是讓TA當0,被這樣那樣的意思。

只不過,當“嬤”從亞文化領域走向更廣闊的互聯網語境時,其中所暗含的“性”意味被削弱,含義也被單一曲解,變成與矮化、幼化、嬌化所掛鉤的代稱。而“自嬤”,則是在此基礎上,把嬤的對象從他者轉向自己。

當然了,關於“自嬤”的定義其實並沒有一個清晰的界定。最開始,“自嬤”只是被視爲一種個人情緒的表達方式,類似於顧影自憐、孤芳自賞。

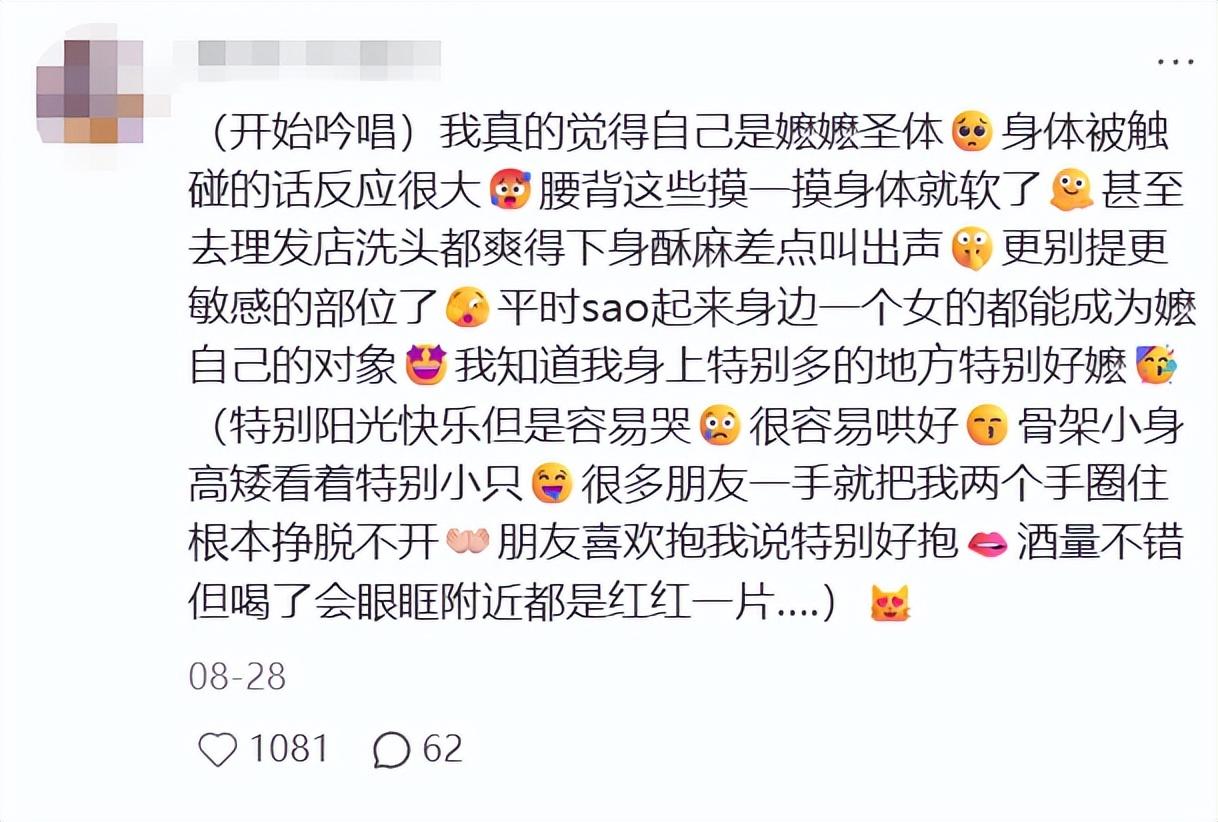

現在,大部分網友認知下的“自嬤”,是先將自己塑造成一個身處權力下位的客體化角色,然後再以細緻的文字描繪自己處於弱勢時的感受或是痛苦,對此進行觀賞化處理,從中收穫他人的關注與心疼,並滿足自己。

可以把它當做一種自卑與自戀共存的狀態

而對於這種“自嬤文學”,其實不難理解網友們對其令人反感的原因。想象一下,現實中,我們這些難以改變現實的普通人身處失權環境中時,一般的反應是憤怒與抗爭。最多自比鼠鼠、嗎嘍,或是微不足道的NPC等等不具備能動性的角色,以此說服自己接受現實,消解內心的壓抑。

在心理學中,這是一種常見的自我防禦機制,被稱爲合理化。當個體的動機未能實現時,儘量蒐集一些合乎自己內心需要的理由,作爲一個合理的解釋。只不過,這更多是一種自嘲,而非放棄。

但這種合理化的防禦,在“自嬤”者身上則產生了偏移。

他們希望自己進一步被弱化,變成一個需要照顧、需要被別人捧在手心的角色,並進一步沉浸在所有人看到自己這副楚楚可憐的模樣都會爲之動容的幻想中,以此索取着他人的情緒價值,卻忘記了自己的真實處境。

就像米蘭·昆德拉在《不能承受的生命之輕》裏所描述的那樣:人一旦迷醉於自身的軟弱,便會一味軟弱下去,會在衆人的目光下倒在街頭,倒在地上,倒在比地面更低的地方。

所以,你能看到“嬌妻”們說自己只是負責貌美如花,卻忘記了生活中的大部分決策都由男方主導;而“嬌牛馬”對領導縱容自己點“煉乳小饅頭”感激不盡,卻全然沒意識到自己其實根本無法左右餐桌。

而當這種與常人情感背道而馳的心理被公佈到公共平臺後,“自嬤”者們更是搖身一變,成了另一種層面的“意見領袖”。原本的弱勢,被合理化爲自然;原本私人化的情緒,被誤認爲是某個羣體所共有的集體情緒。

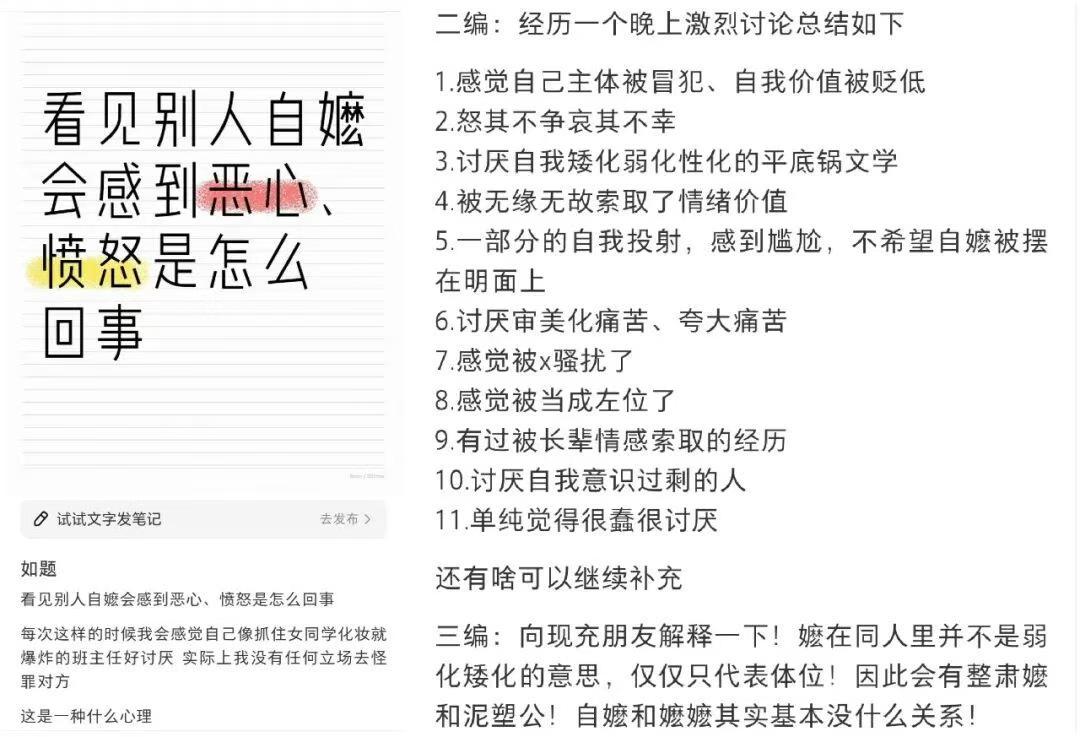

由此,我們可以看出,網友們對“自嬤”的反感,既是一種對敘述者的“哀其不幸,怒其不爭”,也是一種對自己被莫名其妙代表、主體性被冒犯的反感。

不過,有意思的是,社交媒體上,人們一邊批判着“自嬤”,一邊又不可避免地進行着網友們所認爲“自嬤”行爲:古有詩人陷入政治失意時寫閨怨詩,現有普通人遭遇痛苦時寫小作文發帖,傾訴自己的不遂與迷茫。

所以,爲什麼大家會不自覺地陷入“自嬤”中?從心理學的層面來看,“自嬤”似乎是一種心理退行。它的產生,與經濟下行的大環境脫不開關係。

畢竟,真正有權利的人,很少顧影自憐,但人所生活的世界越辛苦,就越想把自己蜷回殼裏,抗拒成爲那個抗壓的“大人”。

而這種失權所投射出的恐懼,某些時候會變成對自嬤文學的應激與反感,某些時候則會催生“自嬤”這種自我防禦機制的誕生。

在此基礎上,弗洛伊德認爲,“當現在的武器不夠用時,我們就會撿起過去的盾牌”。於是,互聯網流行的敘事,越來越傾向於廢萌無害的自我矮化與萌化,大家紛紛變成小貓,變成小狗,變成猴子,變成鼠鼠,變成小熊貓,變成去碼頭整根薯條的海鷗。

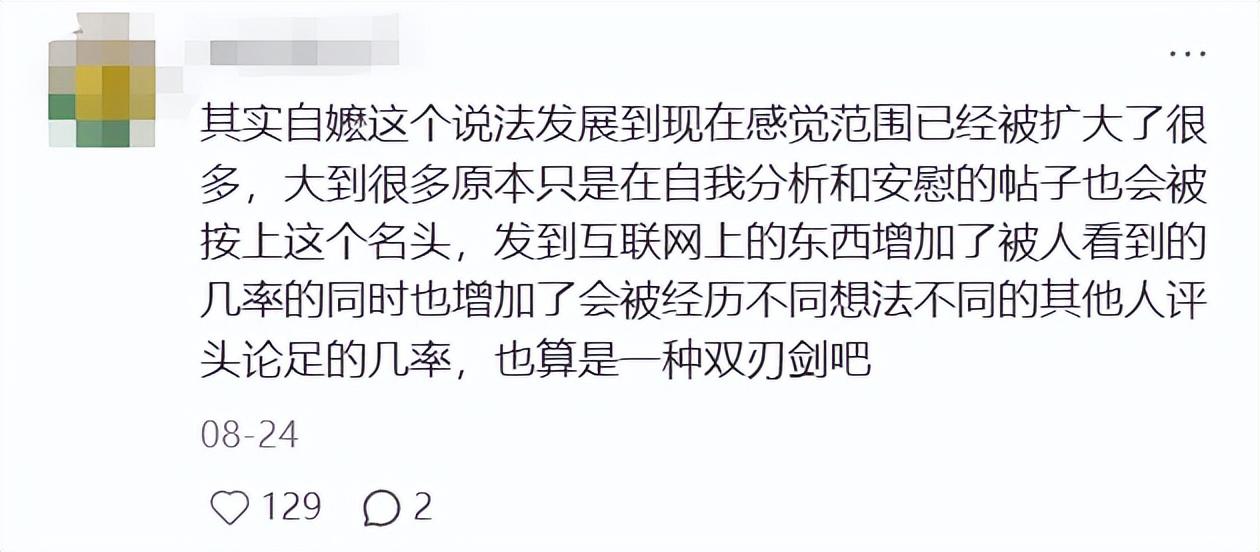

而人一旦陷入自己很可憐這個敘事中時,那麼一切就有了正當性,會有一種受害者的“純潔感”,“解脫感”,甚至在反覆陷入這種狀態後產生安全感。爲此,人們陷入了“自嬤”中,無法自拔。但正如前文所言,“自嬤”的定義是模糊的。那麼,這種表達痛苦的行爲,是否是將自己痛苦景觀化的方式,又是否能被歸入“自嬤”中呢?

在我看來,判斷一個人是否“自嬤”,不在於他是否傾訴了痛苦,而在於痛苦發生後是否還能嘗試着改變現狀。

如果僅僅只是他人在敘述痛苦,只是記錄當下自己的經歷與心境,都被打爲“自嬤”。這何嘗不是一種標籤化?而網友們的軟弱情緒不被接納、無法表達,這又何嘗不是一種新型文字獄?

況且,濫用“自嬤”,並不會減少它的出現,反而不利於主體性的構建。

哲學家米蘭達·弗裏克曾提出過解釋學不公的概念,他認爲,在社會結構中的認知不平等,會讓特定羣體或個體無法充分理解或表達他們的經驗,從而導致他們的經歷被誤解或忽視。

就像“絲瓜湯”這個熱梗出現前,許多年輕人不曾意識到,東亞孩子在家庭中所接收到的情感忽視是一種普遍現象。同理,如果一味阻止情緒的宣泄,爲其打上“自嬤”的標籤,也無法讓網友正視自己的痛苦與處境。

當然了,雖然我捍衛每個人“自嬤”的權利,但也得尊重他人不想傾聽的意願。更不應該藉着表達痛苦的契機,逼迫別人去傾聽或者去承認“自嬤”宣言。

就像一條內褲,你可以選擇不穿,但不要拿大喇叭喊自己沒穿。

最後的最後,希望能把嬤還給古代最初的嬤嬤

-END-