前作銷量近百萬,年度最佳製作人做了款奇怪的三人約會遊戲?

最近葡萄君和Optillusion工作室的負責人周棟聊了聊他的新遊戲《Pick Me Pick Me》。

2019年畢業後,他在紐約創辦了工作室,一直自研自發。團隊陸續擴充了兩次,現在已有16人規模,在國內深圳也有辦公點。

周棟的首款作品是當年拿獎拿到手軟的《籠中窺夢》,關注獨立遊戲的朋友對這個遊戲應該不會感到陌生。

左右滑動查看

從解謎遊戲到AI派對遊戲,這一轉折看似巨大,但周棟說,他們只有在市面上找不到重合度高的產品時,纔會選擇立項。

周棟告訴我,在接觸AI之後,他覺得AI能給沉悶的遊戲行業注入新鮮血液,這也正是他做《Pick Me Pick Me》的原因。

《Pick Me Pick Me》是一款雙人在線競技遊戲。

進入遊戲後,兩位玩家會與AI角色開啓一場「三人約會」。

遊戲是回合制,兩位玩家輪流與AI進行對話。玩家要通過巧妙、有趣或者迎合AI喜好的發言獲得遊戲的勝利。

遊戲的主要操作頁面是一個聊天框,玩家的形象在左側

如果玩家很會整活,整場對話就更有樂子。

比如我朋友就試圖和哈姆雷特玩梗“你好特別……”

玩家在遊戲中的操作有兩種,一種是自己說話,另一種是使用卡牌技能。

在等待對手輸入時,玩家可以使用卡牌。卡牌大體分爲兩類:

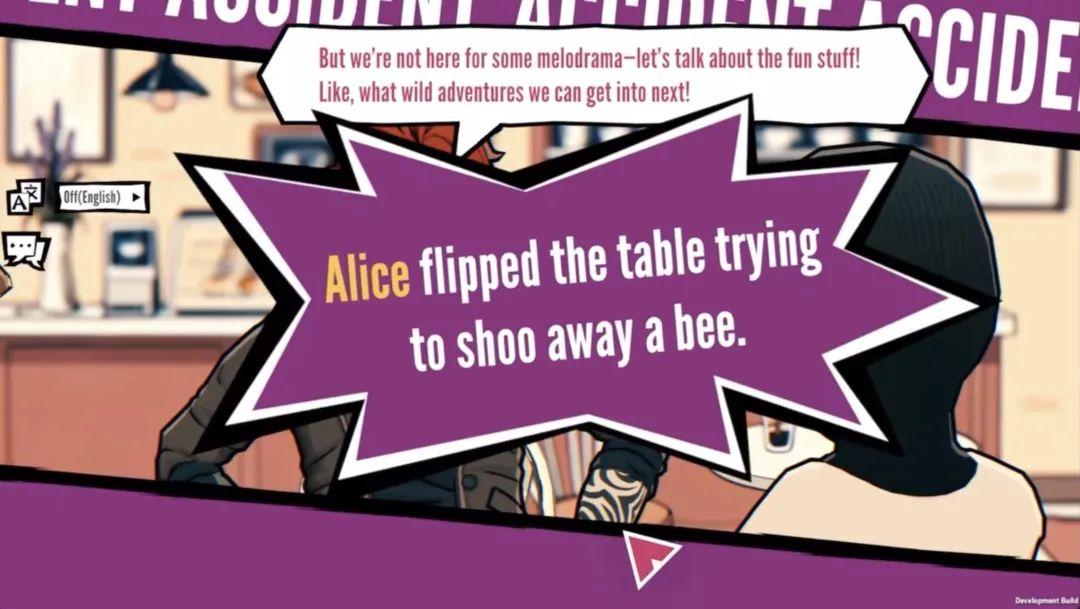

一類是給對手掛DEBUFF。比如顛倒句意,讓對方的發言邏輯混亂;或者是隨機尷尬事件,讓對手拿錯水杯,喝下放了假牙的水……

遊戲裏的一些DEBUFF卡牌

另一類是給自己掛BUFF。如「讀心術」,看穿AI現在到底在想什麼,讓自己的發言更投其所好;或者是「護駕!」讓自己免除負面影響,穩如老狗。

除了隨機抽取的卡牌,AI角色也讓每一局遊戲的體驗大不相同,因爲他們會有自己的喜好和獨特的性格。而且因爲遊戲使用了先進的大語言模型,你和AI聊多時新的話題他們都能聊上幾句。

以Ada爲例,她剛開始給人的感覺像是否定型人格,無論玩家說什麼都會感到無聊。

但她實際上喜歡《賽博朋克2077》《雙城之戰》,不喜歡沉悶的學校生活。你跟她講我們一起逃課去夜之城她會很來勁,問起《雙城之戰》她會說非常欣賞金克絲的性格等等。

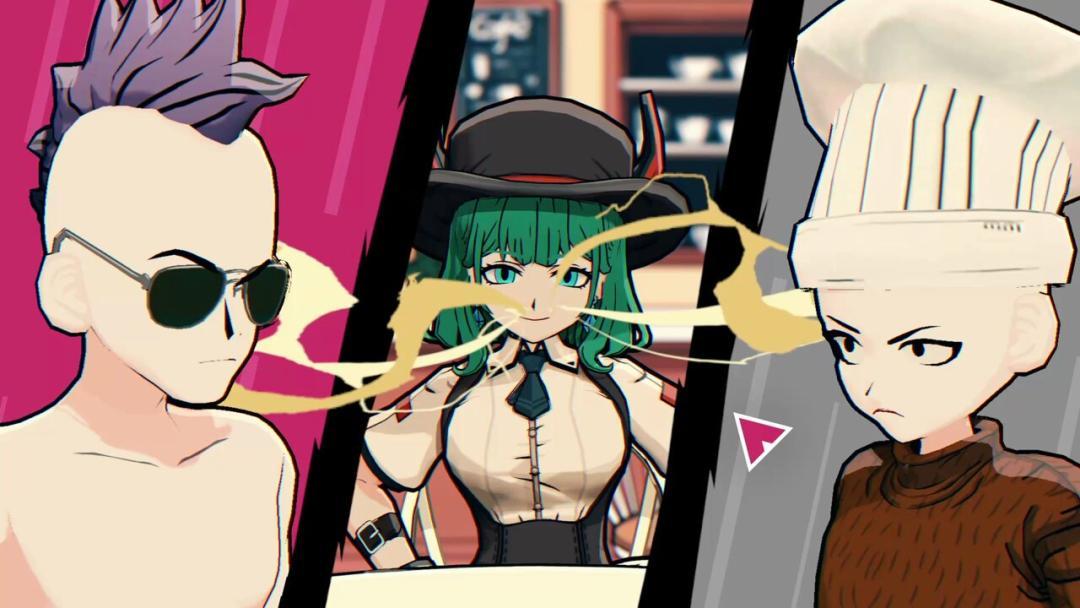

開發者在Discord上還發布了一些角色海報,僅憑角色簡介就能感受到人設之間的差異:愛好下棋的聰明三無少女(東鄉一二三?),喜歡黑暗幻想但愛喝多加珍珠的奶茶的酷哥,激推莎士比亞的哈姆雷特……

角色好惡海報,左右滑動查看

一局遊戲十幾分鍾,節奏很快。雖然AI會提供一個輕量的獎勵,但輸贏的概念並不強烈,被AI青睞只是增加一點成就感,核心還是讓玩家享受聊天的過程。

每一局結尾,剛剛聊天的AI角色會判斷誰說話更好聽

你可以感覺到,這確實是個比較新鮮的產品。對周棟而言,這款產品是他們團隊在AI+遊戲領域首個可落地的嘗試。

在交談裏,他聊到AI時代的生產方式應該是「因果倒置」的,開發者要通過大量生成和篩選來尋找最優解,而不是一開始就預設明確的目標——這和傳統從概念到落地的線性流程正好相反。

他鼓勵每個成員多用AI給工作找捷徑,希望團隊能順應 AI 的思維方式去設計內容、解決問題,最終形成一個在 AI 時代下,一個團隊或者公司該有的形態。

我們應該如何理解AI+遊戲的未來?AI是否會改變遊戲敘事的可能性?在AI時代,開發者的角色會被完全重塑嗎?

或許他的想法能給希望涉足AI+遊戲的朋友們一些答案。

01

想讓玩家重獲遊戲的「神祕感」

葡萄君:爲什麼想做這樣一款遊戲?

周棟:我觀察到現在很多人會買了遊戲不玩,我認爲這是因爲新遊戲也很難讓我們真正興奮。畢竟遊戲的品類就這麼一些,要創造新品類很有難度。

作爲每天都在接觸遊戲的開發者,我們也會有類似的疲憊感。很多時候你會覺得或許休閒遊戲纔是最好的去處?有這種迷思的,比如說很多人可能玩到最後就想玩三消。(笑)

所以我們希望做一款產品,讓玩家重新找回玩遊戲的「神祕感」。

葡萄君:神祕感?

周棟:我小時候玩那些沒有漢化的遊戲,看不懂日語,靠猜也要玩下去。

那時大家不會立刻去找攻略,這反而讓遊戲形成了一個“魔術圈”。玩家們在這個圈內探索,不會輕易跳脫出來。這種不確定性反而帶來了強烈的神祕感。

但現在很多遊戲的設計思路是,手把手教你完成所有步驟,就像在打工。我們希望迴歸那種遊戲本身有吸引力,而不是靠催促玩家參與的體驗。

比如,開放世界遊戲剛出來時,大家還不知道它的套路,它就很吸引人。後面大家熟悉了開放世界的模塊化設計後,那種新鮮感就消失了。即使是玩《塞爾達傳說》,你也能預見它的任務結構。

傳統遊戲,尤其是手遊,從最初的新鮮感到後來的套路化,大家都和運營商“鬥智鬥勇”,神祕感越來越少了。

葡萄君:但《Pick Me Pick Me》的玩法並不複雜,玩家在短時間內重複體驗而失去新鮮感怎麼辦?

周棟:我們會考慮增加更多卡牌來豐富戲劇性。我們也在探索其他模式,比如多人模式或同步輸入的玩法。

而且,遊戲中AI扮演主持人角色,這本身就有很大的想象空間。

傳統的社交遊戲基本都能做,比如把真心話大冒險的玩法融進去,讓AI作爲主持人帶動整個氛圍。

葡萄君:聽起來你們在追求前沿技術的同時,也保留了一種返璞歸真的趣味?你認爲自己有這種傾向嗎?

周棟:有一點。特別是在玩了很多遊戲之後,這種感覺會更明顯。

一開始以爲玩得越多越好,但後來我發現,只玩自己真正享受的遊戲,反而更有趣。

我個人喜歡玩galgame,而且挺喜歡玩一些老遊戲。老遊戲的創作不會被市場之類的因素影響,能帶來一些現代遊戲中找不到的獨特體驗。

比如一些老的galgame裏有跳躍時空的設定,你的存檔位本身就是一種資源。存檔不僅僅是保存進度,而是遊戲機制的一部分。

我覺得遊戲需要這種體驗,我相信AI能夠做到,這也是我們在這方面一直探索的原因。

02

一款「花式說話」遊戲

葡萄君:《Pick Me Pick Me》的獨特之處在哪裏?

周棟:現階段AI能夠落地的遊戲產品,絕大部分都是「說服類」的。

這類遊戲本質是在說服AI去達成一個目的,比如說服AI開門讓你進出,說服AI提供線索,或者讓AI不要生氣等等。

作爲吸血鬼的玩家,需要說服AI打開門。作爲一個成功的AI遊戲商業化案例,《Suck Up!》讓周棟看到AI遊戲的潛在商業價值和用戶羣。

我們在這個基礎上加入了社交互動,讓玩家之間的交流成爲核心樂趣。整個機制圍繞聊天展開,本質上是一個「花式說話」的派對遊戲。

葡萄君:這款遊戲和Character.ai 等純文字聊天有什麼不同?

周棟: 最大的不同在於玩家之間的互動。純AI聊天受技術和成本限制,體驗好不好取決於AI聰不聰明。

而《Pick Me Pick Me》讓玩家之間互相競爭,AI則作爲助興的主持人(moderate)。遊戲的樂趣取決於與你互動的玩家有沒有樂子,而不是單純依賴AI。

葡萄君:遊戲的角色是如何設計和確認的?

周棟:我們最初通過AI生成概念圖,再看圖說話設計角色。

我們偏好片面、臉譜化的角色,比如刻薄、溫柔、中二病、霸道總裁等等。主要是讓每個角色帶來不同的話題和聊天風格,營造更歡樂混亂的派對氛圍。未來還會加入玩家自定義角色的功能。

葡萄君:AI和玩家的互動是怎麼優化的?

周棟:這件事很依賴經驗,我們主要通過大量測試來調整。

我們準備了一些測試集,比如問AI“埃菲爾鐵塔有多高?”它回答數字顯然很無聊。

我們的調整方向是讓AI能以更幽默或更有互動感的方式回應,比如反問玩家:“你問這個幹嘛?我們現在喫飯,不是聊這個話題吧。”

葡萄君:你覺得《Pick Me Pick Me》的受衆是誰?

周棟: 《Pick Me Pick Me》的目標用戶是“作者型玩家”,也就是喜歡錶達、樂於輸出的人。

與之相對的“讀者型玩家”更傾向被動接收信息,是傳統的讀故事的玩家,可能不知道如何與AI互動。

我們也做過市場調查,讀者型玩家的數量大約是作者型玩家的四倍,但作者型玩家的基數已經足夠大,因此我們優先專注於他們。

這款產品是我們認爲在現有技術下(API調用成本可控,AI響應速度足夠快,遊戲體驗流暢)可以順利落地的產品。

未來,我們會嘗試開發面向讀者型玩家的遊戲。不過不是完全坐等技術進步,而是需要理解AI技術的極限,然後在開發時根據這些極限來設計。

03

順應AI的思維方式去設計

葡萄君:聽起來你們走到了很前沿的位置?

周棟:我們的核心目標就是推動遊戲的邊界,如果能爲社交AI遊戲提供一種新的設計思路,那當然是最好。但這個東西也不完全取決於我們自己。

不只是AI遊戲,整個AI產業都很有意思。除了提升研發效率,AI還能催生新的遊戲範式,比如「說服類」遊戲就是我們目前看到的一個重要方向。

我相信未來AI的玩法會逐步滲透到遊戲中,可能作爲核心玩法,也可能是調味料。也許最終會有革命性的呈現,但一定不會是我們現在能想象到的形態。

但現在很多遊戲加入 AI 後,並沒有讓它們變得更好玩,反而變得繁瑣。

葡萄君:有本書講「玩遊戲,就是自願去克服非必要的障礙」,但 AI 帶來了更多自由。

周棟:對,遊戲有規則和限制,它的本質是戴着鐐銬跳舞。某種意義上說,AI 本身是反遊戲的,因爲它會拆掉那些鐐銬,給你完全的自由。但這樣並不一定好玩,這正是遊戲設計需要去解決的問題。

葡萄君:既然AI 和遊戲這兩個概念存在內在衝突,那應該怎麼做遊戲?

周棟:有兩個方向。

第一種是順應 AI 的特性,爲它做遊戲化的包裝,把 AI 的自由度包裝成有趣的玩法。

第二種做法可能沒那麼直觀,它並不是運用 AI 的完全自由度,而是它「建立關聯的能力」。

這是一種感性的能力,我認爲 AI 不是通過邏輯來判斷事情,而是通過感覺來判斷。

很多開發者試圖讓 AI 替代邏輯,但我覺得這是不可行的。我們應該讓它替代遊戲裏感性的部分,這是一個可能的發展方向。

葡萄君:就像很多人用chatGPT ,追求的其實是AI 提供的情緒價值?

周棟:有點類似。情緒價值確實是 AI 感性能力的體現,而我們在《Pick Me Pick Me》裏也正是利用這一點。

葡萄君:現在業內一些遊戲會引入AI做智能NPC。

周棟:我覺得這就是典型的反例。

對玩家來說,和 NPC 互動的目的很簡單,不是拿任務就是拿獎勵。但有些遊戲把一個簡單的 2 選 1 過程,變成了複雜的自由交流,這反而不好玩。

玩家想要的可能是快速完成任務,而不是繞來繞去地聊天。這樣繁瑣的流程,反而拖累了本來核心的遊戲機制。

這種情況下,加 AI 自由對話就降低了樂趣,目的和手段完全顛倒了。

葡萄君:還有一個相對廣泛的用法是 AI 輔助 UGC。

周棟:這確實是個很好的方向,本質上還是屬於工具類的應用,它帶來的是單點的效率提升。但工具類的效率提升是有限的,最終的效果往往會趨向收斂。

葡萄君:那多點的應用是什麼樣的呢?

周棟:多點應用指的是從整個產品設計的角度去思考。

AI時代的開發模式可以說是「因果倒置」——先有果,再推導出因。

比如,在立項初期,我們就要考慮現階段 AI 能夠量產的風格,然後圍繞這個風格去開發和設計產品,而不是等到項目啓動後再用 AI 工具輔助。

這種思維方式不僅能提高效率,還可能讓我們發現一些全新的機會。與其死守傳統的線性思維,不如順着AI的邏輯去尋找更有效的路徑。

葡萄君:「因果倒置」是整體的開發思路,具體怎麼做呢?

周棟:簡單來說就是做減法。

從原理上來講這不是一個恰當的例子,但是很方便理解:

比如說爲什麼需要 Prompt Engineer?我們要通過設計提示詞,把大語言模型生成的海量信息過濾掉,留下有用的內容,這就是一個熵減的過程。

和大語言模型溝通的過程,實際上是在幫助它做減法,讓它提供更精準的信息的過程。

AI驅動的流程本質上是通過大量生成和篩選來尋找最優解,而不是一開始就預設明確的目標——這和傳統從概念到落地的線性流程正好相反。

以《Pick Me Pick Me》爲例,我們在遊戲設計層面也做了熵減。

我們把 AI 限定在特定的場景設定裏,比如一個派對遊戲的環境,讓它在這個框架內發揮。這樣可以避免很多不必要的情況發生。

比如,如果遊戲裏 AI NPC 需要和你一起出門,而遊戲本身並沒有出門的場景或素材,這就會顯得OOC(out of character,角色脫離設定)。

所以,我們會限制這個部分,比如讓 NPC 不願意出門,或者一旦出門遊戲就結束。

這種限制讓遊戲體驗更加流暢,而不是被 AI 的自由度拖累。就像給AI蓋上一塊“遮羞布”,把它的不完美變成遊戲的一部分。

葡萄君:在開發這款遊戲時,你如何順應這種思維方式?

周棟:首先,目前 AI 生成文本的技術相對成熟,文本可以結構化,做成遊戲會更可控一些。所以我們就要思考如何把“聊天”變成遊戲。

如果玩家只是單純和 AI 聊天,他們的樂趣大多來自 AI 有多聰明。但如果 AI 只是一個主持人或者中間人,情況就變得很不一樣。這裏AI不是遊戲的主角,遊戲好不好玩,取決於你的朋友會不會聊天,所以我們選擇做PVP。

其次,爲了讓遊戲裏的角色快速落地,我們的做法是先用AI生成概念圖,再從中挑選並細化成3D模型,這樣既高效又能節約美術成本。

最後,我們還要考慮遊戲的商業模式。AI調用有成本,我們必須確保買斷制能夠覆蓋API成本,同時爲付費玩家提供增值體驗,比如新角色和服裝。

整個流程的核心,就是如何通過遊戲化的方式,把“聊天”包裝成一個真正的遊戲。

04

新機會

葡萄君:如果給你們未來三年的發展設定一個目標,最希望團隊或產品在哪方面取得突破?

周棟: 我一直鼓勵團隊去接觸 AI。我希望在這個時代,團隊能順應 AI 的思維方式去設計內容、解決問題,最終形成一個在 AI 時代下,一個團隊或者公司該有的形態。

雖然AI 現在還有很多潛在的風險或者影響,比如版權問題、道德風險之類的,但這些其實只是現在產業不成熟導致的。

葡萄君:團隊成員職能差異很大,你怎麼鼓勵大家去接觸AI?

周棟:不同職能接觸AI的目的也不一樣。

策劃可以用AI生成概念圖,更清晰地向美術傳達想法,提高溝通效率。甚至在考慮遊戲素材時,他可以藉此思考素材是否能量產化,風格是否能自成一派。

程序員則更多用AI來輔助代碼和解決問題。很多繁瑣的小活,直接問AI生成初步結果再優化,會更高效。

整體上,我們鼓勵團隊在解決問題時,用AI思維去找捷徑。瞭解AI能做什麼、不能做什麼,然後在這個框架內發揮創意。

葡萄君:爲什麼你要做這些事?

周棟:現在的開發流程已經不只是單純提高效率了,而是整個思維方式都在變。我們需要從最開始就用 AI 的思維來規劃,去找到只有 AI 時代才能實現的、獨特的產品。

如果能順應這種變化,從設計到運營都會產生新的機會。

不過,AI 的效果如何,最終取決於人的創意和使用方式,而不是 AI 本身有多強大。

我始終相信,在 AI 時代,最重要的依然是人的創意。