對話陳星漢:哪怕一萬個人裏有三四個,我也想幫更多人

要說起遊戲作爲第九藝術的案例,可能在商業化手遊中,《光·遇》就是一個繞不開的產品。

它的藝術性在手遊裏首屈一指,純粹的交互影響過很多人,甚至讓不少人因爲遊戲受到治癒,走出了生活陰影。走到第五年,它在中國的用戶已經超過2億,而且品牌認知度相當高。有一項調研結果顯示:在女性用戶,尤其是學生羣體中,基本每10個人裏,有7個人都瞭解過《光·遇》。

而遊戲背後的創作者陳星漢,也因此成了行業裏的金牌製作人。每年有機會時,我們總會逮他聊聊。

最近,在我們和陳星漢的對話中,他提到了自己對《光·遇》和行業的一些新思考。他說自己想做的遊戲,是能讓人再次激動,在一生中留下重要回憶的經典。

而說到《光·遇》,他覺得在一定程度上,這款產品已經影響了很多玩家,讓他們在遊戲中找到了與世界的羈絆,也有人說,自己靠《光·遇》和遊戲中的朋友得到了拯救。聽到這些故事,陳星漢也在進一步思考,怎麼通過更多的行動幫到更多人。

以下是經過整理的對話內容:

01 什麼樣的遊戲,才能讓人記住?

葡萄君:距離我們上次對話過了快一年,你最近的狀態怎麼樣?

陳星漢:我已經四十多歲了,我發現,我現在可以安安心心玩的遊戲太少了。

作爲娛樂,我會有很大的價值挑戰。像我最近基本不怎麼看虛幻小說,都是看歷史紀錄片這種真實的,能幫我看到世界本質、歷史規律的內容。我老婆問我,你爲什麼在看二戰、史前的片子?我就說,因爲這跟我下個遊戲的設計直接相關,她也沒什麼話說。

但要說玩什麼遊戲,能達到紀錄片、歷史片級別的學習價值,我很難想出來。假如我要開火箭上太空,或許《坎巴拉太空計劃》會很有用,但我又不是馬斯克。

葡萄君:這好像是很多中年玩家常見的感受啊。

陳星漢:對,所以我現在意識到,中年玩家需要一些能讓他們再次激動的遊戲,需要值得他們時間的遊戲,甚至是能受到社會尊重的遊戲。這就是我現在想做的遊戲。

葡萄君:什麼樣的遊戲,纔可能會受到社會的尊重?

陳星漢:你必須從人性深處、人體激素的層面,給他們一次巨大的觸動,讓他們心服口服地覺得這東西就是好,同時還要觸及到足夠多的人。

換個角度來說,人生中唯一真正的價值,就是能否在別人心中留下記憶。這記憶大多時候是靠情感,有時是靠別的東西。總之,如果能在人的生命中停留很長時間,它就是一個真正的impact。

葡萄君:這麼說的話,這一代年輕人肯定會記住很多手遊。

陳星漢:也許對他們來說,手遊的價值很高。因爲在不同時代,哪怕是經典內容,價值都是不一樣的。

像我,就會記住一些在早些年具有劃時代意義的遊戲,比如第一款戰略遊戲、第一款恐怖遊戲……玩《生化危機》的時候,我心都快跳出來了,那種腎上腺素飆升的感覺,是永遠刻在我腦子裏的。但是這一代人已經玩慣了,可能就不會覺得特別害怕。

但是話說回來,如果你讓我躺在病牀上,在快死的時候回想人生中最重要的記憶,我應該記不住一些手遊。

葡萄君:你這個要求真的很高。

陳星漢:所謂的經典就是這樣,一直被人記到今天,還有人在持續推薦,就像《小王子》。我相信每個人初戀的價值都很高吧,這就是做遊戲必須要劃時代的原因——只有劃時代,纔有初戀的感覺。如果只是普通遊戲稍微換個皮、品質好一點,是不會被記住的。

02 永遠要去做讓玩家驚豔的事

葡萄君:說起來《光·遇》也走到第五年了,你們是怎麼讓玩家記住它的?

陳星漢:我們每年都在做全世界沒有任何一款遊戲做的體驗,讓玩家們被驚豔到。像今年我們做的,是一場可以容納近百萬人的線上&線下嘉年華。

你去暴雪嘉年華或者CP, 會有什麼感覺?——好嗨啊,我終於來到了一個,全場都是喜歡我喜歡內容的人的聚會。我們想讓玩家不用來線下,也可以體會到那種情感。

葡萄君:你們以前自己辦過線下嘉年華嗎?

陳星漢:還沒有做過今年這麼大型的——我們租下了整個大悅城,有超過2000平米的空間,1:1復刻了9個遊戲場景。你可以去藝術畫廊看藝術原畫集,可以去巨石陣看《光·遇》編年史……這次的線下活動,一個週末就有29萬人次來參加。

線下做了這些的同時,我們也在線上給大家提供了一模一樣的感受。在主區,很多人都在各種地方參觀、打卡,有人在雨林裏探索。在線下,我們有Cosplay的先祖團,線上也一樣,有全部120個NPC的遊行。

在IMAX影院裏,我面對500位觀衆做線下演講的同時,我在《光·遇》裏的角色也在和近百萬人同時互動,很多人都在遊戲裏堵我,說要“活捉小陳”。很巧的是,當時線上玩家就有人說,你個兒太高,擋住我畫面了,結果在影院裏也有人這麼吐槽。

這應該是歷史上第一個,線上&線下同時參與人數超百萬的嘉年華,沒有之一。這還是不算國際服的數字。

葡萄君:搞這種線上線下的融合,難嗎?

陳星漢:難,大家都脫了兩三層皮。除了技術支持很難之外,內容量也很恐怖。

我們先是在遊戲裏增加了一項功能,讓特定角色和全服在線玩家實時互動;其次,今年光這個嘉年華線上 Streaming 的內容,就有二十多個小時,這還不是常規的賽季、節日內容。再加上線上嘉年華的互動玩法、分會場場景、全服煙花的製作、線下活動的操辦等等,大家基本已經累得不得了了。

葡萄君:這次做五週年的線下,你們有什麼不一樣的感受?

陳星漢:我發現《光·遇》玩家是非常和平的一羣人。那天我們說,現在隊伍很長先不要排隊了,他們就說不要緊,我在這兒挺好的。因爲他們從來都沒有看到,有這麼多的《光·遇》小孩在一塊兒。所以我挺感動的,這麼熱的天,大家都還是非常快樂的氣氛。

另外,做線下還是有很多細節需要操心。比如畫廊裏的畫怎麼排,是堆在一塊兒還是分開?是放得高低有致,還是都放在一樣的位置?每一個決定都要我來做。

在中國,網易有多年的線下經驗和團隊,我只需要被保鏢夾在車裏到現場,不用幹什麼實際的活。但在日本舉辦活動時,我過着天天打包、貼貼紙,事事俱細的生活,團隊也積累了不少經驗。這挺好玩的——你每年能成長些什麼呢?我可以說,我現在有自信辦好線下活動了。

葡萄君:我記得之前你們的線上音樂會實現了萬人同屏,還拿了世界記錄。今年有什麼技術突破嗎?

陳星漢:我們今年要推出4K動畫片,所以就在遊戲裏做了一個大屏幕——不是單純的播放器,而是直接打通到遊戲內的材質渲染層,讓屏幕可以結合動畫的亮度變化,來照亮玩家的臉。

爲了做這個功能,我們要做好除Switch外,所有支持流媒體代碼庫的平臺,還要實時影響1萬人,在技術上非常難搞。中途好幾次,我們團隊已經打算放棄做部分主機平臺的支持了,但考慮到那百分之十幾用戶的想法,最終還是把所有平臺都支持了。

葡萄君:你覺得在未來,決定《光·遇》還能走多久的決定性因素,可能是什麼?

陳星漢:在玩家方面,就像我說的,我們每年都會在科技、社交上做一些全新體驗。只要我們不停讓玩家覺得“還能這樣玩”,我相信他們就一定會回來看看我們在搞什麼。

不過,這件事也不只是關於玩家,更多是我要對自己的團隊負責。因爲我們有很多有才華的設計師,如果他們每年只是做同一個遊戲,連做十年,是要瘋掉的。畢竟他們一個人都完全可以做自己的遊戲,那我憑什麼讓他們在這做光遇?如果他們沒有成長、不突破自己的話,真的馬上就會消極怠工。

葡萄君:那你有什麼方法?

陳星漢:作爲老闆,你希望成就公司裏所有的人才,讓他們發光發熱,去實現自己人生的目標和傳奇。怎麼做到?你要麼讓他們做個新遊戲,要麼做一些別人都沒做過的,跨時代的東西。只有這兩個方法。

葡萄君:這麼搞下去,你們會擔心有瓶頸期嗎?

陳星漢:不會,我們永遠有一大堆點子,只是來不及做而已。

03 讓更多人找到與世界的羈絆

葡萄君:那這五年做下來,你們設想的東西實現了多少?

陳星漢:肯定是超額實現了。我都沒想過,能在這幾年裏搞出線上線下融合、元宇宙、上萬玩家服務系統……這怎麼會想得到?

葡萄君:做了這麼多,你覺得《光·遇》到底能在什麼程度上影響人、改變人呢?

陳星漢:我也經常在網上看到玩家畫的漫畫,有人說自己對生活沒有希望了,最終因爲《光·遇》而重新找到意義。結果這次我在中國和日本做了兩場籤售會,真的遇到很多玩家,到面前告訴我這樣的故事。

比如上海有一個姑娘,她沒入場時就在抽泣。進來以後,她終於抑制住情緒告訴我:她二十多歲,在三年前,她已經快撐不下去了。如果不是因爲《光·遇》和一羣小孩,她已經不在這個世界了。就是因爲這羣朋友不停打氣,她才堅持到今天,現在她已經不需要通過藥物治療了。

我當時就跟她說,你一定要感謝他們,這些人才是真正幫助到你的,而不是我們的遊戲。

葡萄君:真是很好的故事啊。

陳星漢:有人對着你說這些話,真的會帶動你的情緒,當時我就覺得挺幸福的——但後來我和同事們分享這個故事,他們卻沒法get……

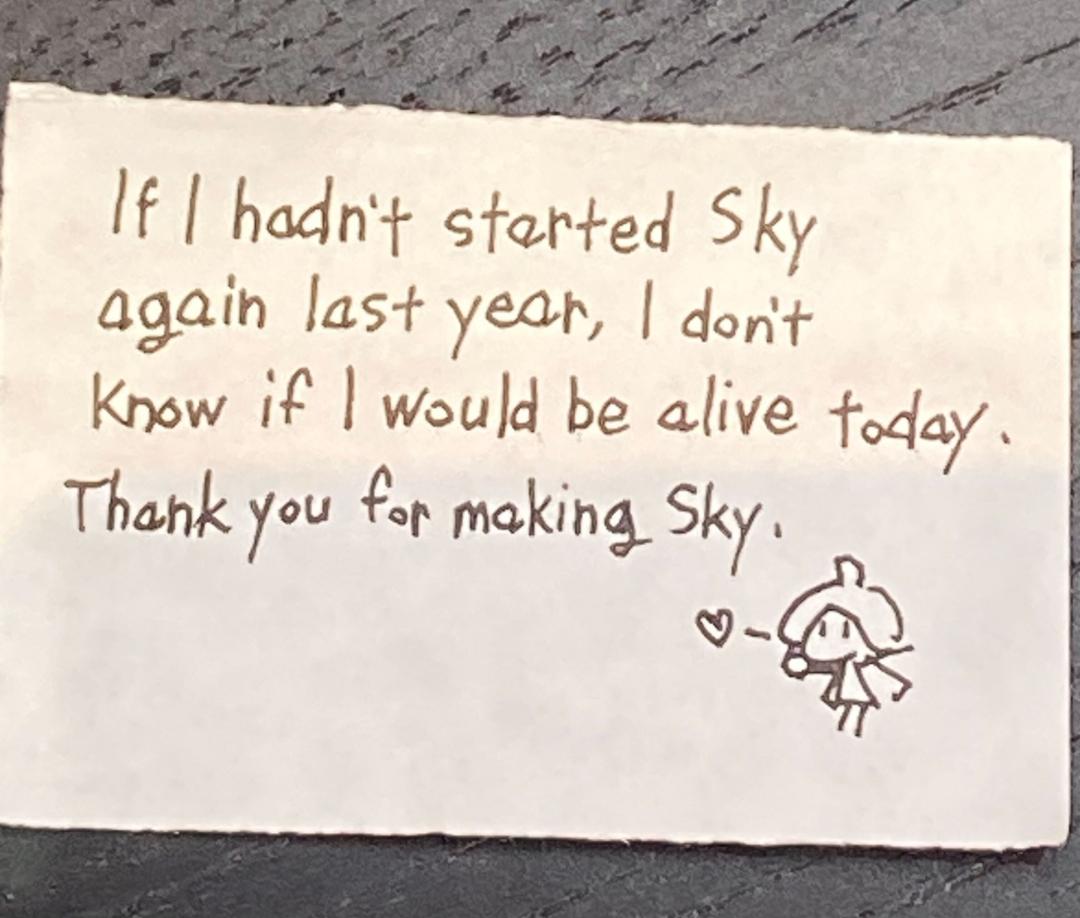

再後來到了日本,我們把場地都拆掉之後,有個日本玩家沒露臉,也沒說話,只給我們同事遞了個紙條就走了。我們一看,紙條上寫了一句短短的英文,但是很有震撼力。

葡萄君:你會怎麼理解他們的改變?

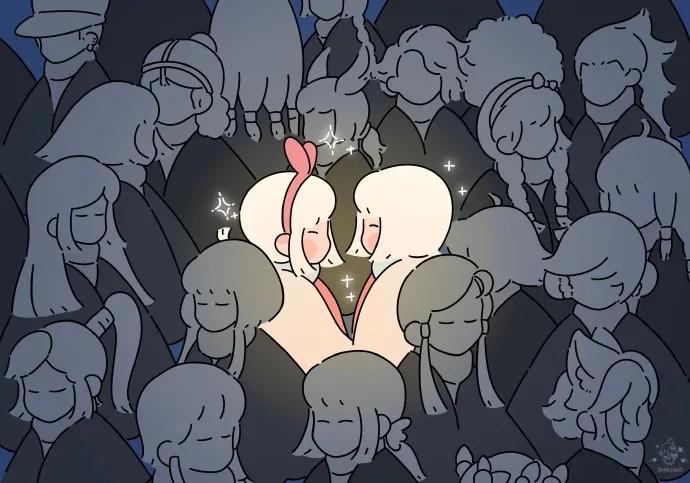

陳星漢:我的理解是,很多人出現輕生的想法,有一個主要原因:他們和社會的情感是完全切割開來的。像很多人,一般都是到了在情感上,已經沒有人和他們有任何牽絆了。而《光·遇》是一個匿名的社交場所,是一個對i人非常安全的場合。你可以說出自己的話,也不用擔心別人會傷害你。所以很多人會通過這種形式,把自己的想法分享給別人。

分享歸分享,《光·遇》能做到的是有限的。但起碼,這是一個有人願意聆聽的地方。有人聆聽,也許就有一部分人願意去幫助他們。一旦建立起情感羈絆,這些人就有了堅持下去的理由。我是這麼想的。

但你也知道,並不是所有的羈絆都是好的,比如有一種非對稱的Parasocial relationship(準社會關係——與一個不存在的人物,如漫畫、電影中的角色,或者與實際接觸不到的,對方並不知曉你存在的人物,如明星等,建立起單方面的崇拜和愛戀關係)。有些人生命中最後的希望,就是抓住另一個人,或許會抓得太狠,或許最後必須要分開,但也沒有什麼辦法。

葡萄君:你說在這個時代,科技觸媒這麼發達,找到羈絆是不是更簡單了?

陳星漢:恰恰相反。因爲大家花了更多的時間在看手機、消費娛樂內容上,和真實的人放開自己、建立交流的成功率,反而會變得更低。但是對抽象的人寄託的感情,終究都是幻覺。

葡萄君:有可能我和一個具體的人溝通帶來的樂趣,遠遠低於我刷短視頻帶來的樂趣。

陳星漢:對,所以很多Parasocial relationship,都建立在主播、明星身上,之所以有那麼多人願意付費,也是因爲用戶會覺得,對方會和他們有一些羈絆。說白了,就是他聽得到我、他在乎我——這是很多人都需要的。

葡萄君:瞭解這些事,對你有什麼反向的影響嗎?

陳星漢:我因爲《光·遇》聽到了很多這樣的故事。我在想,我們一開始只是設計一些情感交互,講個故事就結束了。但是很多人在這兒住了五年,玩了1萬個小時,他們可能會有更多需求,而我從來都沒考慮過,該怎麼滿足這種需求。

所以我纔開始思考,怎麼通過遊戲幫助到那些人。我們做演唱會、嘉年華,我就覺得,哪怕這一萬個人裏只有三四個人,因爲這樣的體驗,覺得自己還跟這個世界有些羈絆,不是孤獨的,那我們就又幫助了一些人。

04 好內容天生就處於困境裏

葡萄君:這一年,你對行業有什麼新的觀察或思考嗎?

陳星漢:我現在有點擔心,未來的遊戲世界會出現一個大亂子。

葡萄君:什麼亂子?

陳星漢:現在我看到的手遊,已經是3A級別的質量,而西方的那些3A遊戲公司,還完全不知道這些遊戲就要來了。

你想,原來iPhone上沒有免費遊戲的時候,大家都是幾塊錢開開心心買的。免費遊戲一來,質量還跟收費遊戲一樣好,誰還買?而現在的情況是,很多西方遊戲公司如果還堅持以前的做法,可能就會出現問題。

葡萄君:西方很多遊戲公司確實在嘗試F2P,只不過不一定順利。

陳星漢:因爲西方很多公司還對Loot box(開戰利品箱子系統)比較猶豫。比如Supercell的《Brawl Stars(荒野亂鬥)》,據說它曾因爲顧忌輿論,去掉過遊戲中的Loot box,但後來又加回來了。

葡萄君:這很有趣。你說Gacha怎麼就沒問題?

陳星漢:因爲Gacha在日本之類的地區滿大街都是,大家都覺得它很正常。另外,Gacha抽出來的物品也不能立刻變現。

但是我又發現,很多新創業公司的營生,是專門倒賣Pokemon card之類的各種卡牌,讓你抽出來就可以立刻賣掉。既然如此,Gacha算不算另一種形式的賭博?

而且換個角度來說,這年頭很多人都很在乎虛擬世界中的財富,因爲虛擬世界中的朋友更多。在這個情況下,如果我在遊戲中炫耀,獲得的多巴胺和真實世界是一樣的話,這個東西和賭博又有什麼區別?

葡萄君:他們這麼做,自然是賺錢,但對你們又有什麼影響呢?

陳星漢:大家都要活下去,我也理解。但現在最大的問題是,專注在把遊戲內容做好,不過度商業化的內容公司,就有了天然的弱勢——去買廣告,成本就是打不過那些加入博彩和擦邊內容商業化的公司。這中間,當然會有一些道德標準、接受尺度的討論,但我感覺,它仍然是一個非常灰色的地帶。這會抑制我們去開發好內容的。

葡萄君:那你們會怎麼做?有可能通過你們的探索,把路鋪平嗎?

陳星漢:我現在能做到的最好的回饋,就是努力讓這個行業,給做純粹內容的人一點機會。因爲現在的大家,似乎越來越沒有機會說到,他們自己爲什麼一開始想進入遊戲行業了。

當然,我們會比較溫柔地去推動這件事情,肯定還要繼續做不抽卡、不賣色的遊戲,證明這可以賺到錢。但同時我也希望,行業和大家可以一起去想想,怎麼把這個生態做得更健康、更平衡。