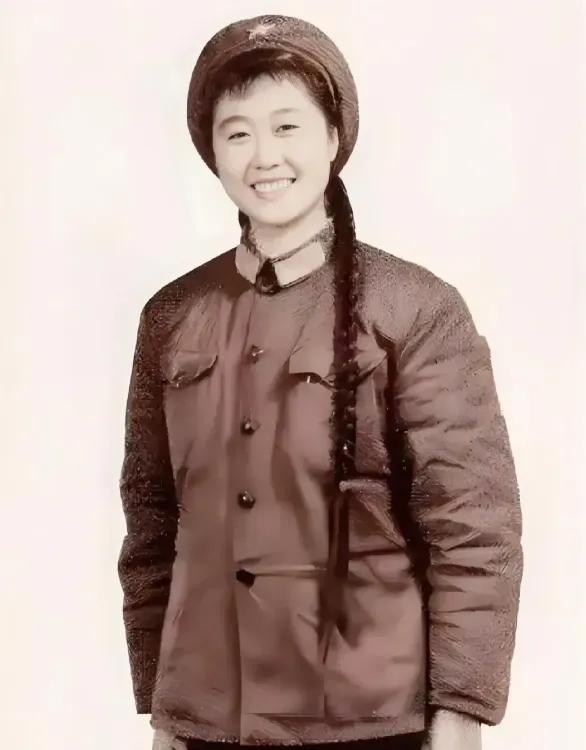

汪文華:曾是央視名嘴,因揭露姜昆醜聞被封殺,如今70歲處境如何

如果你在街頭隨機問年輕人“知道汪文華嗎”,可能十個人裏有八個會搖頭。

但要是把時間倒回三十年前,這個名字可是家喻戶曉。

她主持的《曲苑雜壇》火遍全國,連衚衕口修自行車的大爺都能哼兩句節目裏的曲藝小調。

可誰能想到,這位曾經和倪萍、董卿齊名的央視“文化女神”,最後竟因爲一句話,從巔峯跌落,消失在大衆視野裏。

如今70多歲的她,過得還好嗎?

1955年,她出生在一個普通家庭,家裏窮得連玩具都買不起,最大的娛樂就是蹲在牆角聽大人講評書。

14歲那年,她考進武漢空軍文工團,算是半隻腳踩進了藝術的門。

那時候練功苦啊,天沒亮就爬起來吊嗓子,別人練一遍,她非得練三遍。

後來她硬是靠着這股倔勁兒,打動了評書大師袁闊成,成了他的關門弟子。

老爺子一開始還不樂意收女徒弟,覺得小姑娘喫不了這份苦,可汪文華愣是用一摞手抄的練功筆記和無數封自薦信,把師父給“磨”服了。

1991年,她迎來了人生轉折點。

央視把一檔新節目《曲苑雜壇》交到了她手上。

那會兒電視上不是歌舞就是小品,可汪文華偏要搞點不一樣的。

她帶着團隊天南海北地跑,把快板、大鼓、評書這些“老古董”挖出來,再配上現代舞臺效果,愣是讓年輕人也看得津津有味。

節目火得一塌糊塗,收視率甚至壓過了當時的王牌綜藝,金話筒獎、十佳製片人……榮譽接踵而至。

汪文華成了央視的“文化招牌”。

可誰也沒想到,一場風波正在悄悄逼近。

事情的導火索是相聲演員姜昆想借節目力推新人,希望多安排相聲專場。

可汪文華堅決不同意。

《曲苑雜壇》之所以成功,就是因爲百花齊放,要是成了相聲的“後花園”,那和其他節目有什麼區別?

兩人從私下爭執鬧到公開對立,最後在一次會議上,汪文華直接甩出一句:“有些人就是靠關係硬塞進來的!”

這句話像顆炸彈,瞬間把她的職業生涯炸得粉碎。

節目停播、同行避嫌、媒體炒作……曾經的風光轉眼成了過眼雲煙。

換作別人,可能早就心灰意冷躲起來了。

可汪文華偏不。

沒了央視的舞臺,她就自己搭臺子,掏錢成立“中華曲藝社”,帶着老藝人們跑遍縣城鄉村演出。

設備自己扛,背景板自己釘,有時候臺下觀衆還沒演員多,可她照樣演得認真。

有人問她圖啥,她笑着說:“老祖宗的東西不能斷在我們這代人手裏。”

這些年,她還在雲南、貴州山區建了好幾個曲藝傳承點,孩子們學唱戲的課本都是她自費印的。

家裏的事兒她也一點沒落下。

丈夫常年在日本工作,她一個人照顧年邁的公婆十幾年,每天雷打不動地熬藥做飯。

有年冬天婆婆腿疼得下不了牀,她就把飯菜端到牀頭,一勺勺餵了整整三個月。

後來攢錢買了套海景房,專門讓老人養老用。

女兒受她影響,現在成了小有名氣的戲曲導演,母女倆偶爾同臺,一個在幕後,一個在臺下,眼神裏全是默契。

如今七十多歲的汪文華,頭髮全白了,可精神頭比不少年輕人還足。

去年髖關節剛做完手術,醫生讓靜養半年,結果三個月她就跑去給山區孩子上曲藝課了。

今年初還有人拍到她在北京胡同裏教一羣娃娃打快板,陽光下笑得像個孩子。

有人替她惋惜,說要是當年沒那場風波,現在也該是“藝術家”級別的待遇了。

可她倒看得開:“比起在電視裏裝模作樣,我更喜歡現在這樣,至少說的每句話都對得起良心。”

回看汪文華這一生,像極了她最愛的評書裏的橋段:少年時拜師學藝,青年時名動天下,中年時仗義執言,晚年時歸於平淡。

可仔細想想,她哪裏平淡了?

只不過把舞臺從央視搬到了更廣闊的地方。

那些她教過的孩子、幫過的藝人、照顧過的家人,都是她人生下半場最忠實的觀衆。

有時候啊,封殺的不是一個人,而是一個時代對真話的恐懼。

但時間終究會證明:敢堅持的人,永遠不會真正退場。