她是西漢 “文景之治” 背後的女人,私生女出身卻成太后,憑啥?

公元前180年,長安未央宮裏,大臣們正爲一件事撓頭——新皇帝到底該從哪位劉氏裏挑?挑來挑去,竟挑中了北方邊塞那個存在感極低的代王劉恆。

更傳奇的是,這位未來開創“文景之治”的明君,他娘還是個吳地私生女出身、曾經在織室打工的宮女。

按宮鬥劇的套路,這樣的女人早就被寫死在前兩集,可史書偏偏留給她“薄太后”三個大字。

一個不爭不搶、差點被歷史忘掉的人,究竟憑啥扭轉了大漢王朝的命運?

薄太后影視劇形象

盛世的氣味——當一個王朝忽然變得溫柔

如果讓後世一句話形容文景之治,他們往往會說:

“這是漢朝強盛的基礎。”

你走進文景時代,會發現它不像盛世的模樣:沒有巨型宮殿,沒有奢靡宴飲,沒有鐵血擴張,也沒有密集的戰報。

它的輝煌不是那種震耳欲聾的,而是悄無聲息的。

田野裏的變化最能說明問題。

農民不再擔心田租隨時飆漲,算賦也從一年一百多錢,被皇帝降爲每年每人四十錢;徭役原本隔年就來,現在三年才輪一次。

於是,土地被耕得更深,牛被養得更壯,老百姓有餘糧、有布帛、有閒心想未來——這是一個王朝能給人民的最大安全感。

朝廷上,每個人似乎都心照不宣——這個時代的方向不是擴張,而是修養;不是聚斂,而是節制;不是炫耀權力,而是剋制權力。

歷史打開那一頁,你幾乎能聞到一種特殊的氣味:

不是刀兵的金屬味,也不是權斗的火藥味,而是田埂泥土的暖味、百姓鍋竈的煙味、紡織坊裏麻線的清味。

這是一個讓人心安的時代。

但更奇怪的是:

如此鬆弛的盛世,並不是靠一個強勢的政治人物撐起來的,不是靠鐵腕,也不是靠驚天的制度創設。

它更像是性格塑造出來的時代。

一種皇帝的性格、朝廷的性格、政策的性格……

柔和、節儉、從容、不爭、不擾。

這種時代氣質從哪裏來?

爲什麼偏偏在文景時期形成?

爲什麼在一個經歷了呂后專權、諸呂亂政的帝國,卻沒有繼續走“強權壓制”的老路,而是突然轉向“溫和寬簡”?

這不是制度問題,也不是偶然巧合。

它背後藏着一個人的影子。

一個名字從不參與政治,卻在政治之外塑造了整個時代的性情。

王朝的隱形天平——權臣選擇皇帝,其實是在選擇“母親”

諸呂亂政後的長安,就像一個剛結束手術的病人——刀口還沒癒合,空氣中全是血腥味和緊張感。

誰都知道:不能再出錯第二次。

天下需要一個皇帝,但皇帝必須滿足兩個條件:

能穩得住局面;

不會讓外戚復辟。

也就是說,他們要找的不是最能幹的人,而是最安全的人。

安全在哪裏?

安全在他的性格、他的出身、他母族的氣質。

權臣們在那一刻極度清醒:

皇帝的能力可以培養,政務可以輔佐,但母親的能力與胃口,是無法改變的。

於是,當所有備選劉氏名字擺在案前時,他們打量的不是王爺們的封國大小,也不是他們的年紀資歷,而是——

背後站着的那位“母親”。

比起皇帝,權臣們更怕“皇帝的外戚”

代王劉恆就這樣走進了他們的視線。

——他的母親薄姬,是所有候選人中最不構成威脅的那一個。

這種不構成威脅,在當時不是缺點,而是優點,是王朝渴求的救命特質:

她沒有強勢孃家

她無意爭權

她從未拉攏過臣子

她的性格溫厚謹慎

薄氏家族在朝無根基,也從不伸手問政

換句話說:

她的“安靜”,就是帝國的安全感。

在滿朝文武心裏,薄姬這一族像一張空白紙。

空白紙不可怕,筆墨太重的紙纔可怕。

那一刻,薄太后第一次改變了帝國走向——她卻完全不知道

當長安朝堂正在爲了“選誰當皇帝”爭論時,代國行宮裏的薄姬並不知道,自己的一生節制、謹厚、無爭,會在此刻成爲決定帝國命運的砝碼。

一個沒有權勢、從織室走出的女人,竟成了王朝權力天平上最關鍵的一分重量。

不是因爲她爭得多,而是因爲——

她什麼都不爭。

而正是這種“無爭”,成爲權臣們選擇文帝的最大理由,也成爲大漢轉向“溫和政治”的第一推動力。

她未在場,卻主導了場面。

她未發聲,卻改變了聲音。

她未問政,卻影響了政治。

下一步的關鍵問題也呼之欲出:

這種影響,並不止於讓劉恆上位。

真正決定“文景之治”誕生的,是她在代國那十七年,給兒子刻下的性格烙印。

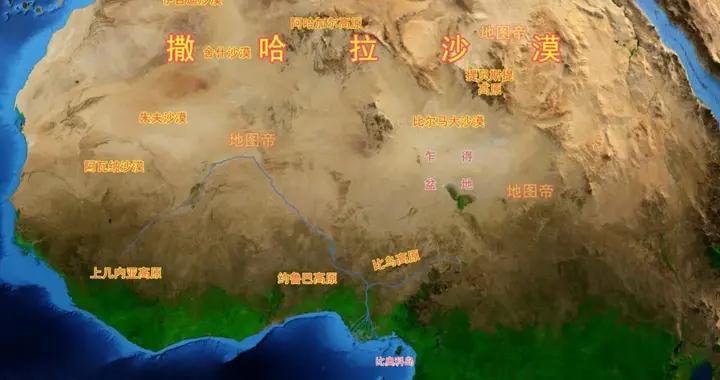

代國地偏,不像長安那樣有天子腳下的華麗,也不似諸侯強國那樣有雄壯聲勢。

那地方的風沙會刮進人的骨頭縫裏,土味厚、日子苦,什麼都來得慢,什麼都靠自己。

薄姬和劉恆母子落在那裏,看似是命運給的冷落,其實是得了一間廣闊又沉靜的生活教室。

在這裏,薄姬沒有太后儀仗,沒有後宮的爭奪,也沒有誰會提醒她你是王太后。

她更像一個普通婦人,帶着土地的煙火氣。

她教民紡織、教他們染布,自己也常常抱着線團坐得滿身細屑。

她不是裝作親民,而是真的與這些人一樣過着日子,所以沒有距離感,也沒有高高在上的姿態。

而劉恆,就是在這樣的空氣里長大。

他看到母親如何對待百姓;看到母親面對苦日子從無怨色;也看到母親對所有人都是一種發自本能的溫和。

可以說,代國的十七年,是劉恆一生最重要的訓練場。所以當他後來坐上皇位,他沒有變成另外一個人。

他治國的每一筆,每一個傾向,每一個決定,都能從代國生活裏找到影子:那種柔,那種緩,那種不願給人添苦的體貼,那種把安天下的決心放在治天下的上面。

當景帝繼承那份溫和的政治氣質,把盛世延續下去,人們看到的是朝堂的延綿不亂,卻忘記有一位太后,在更早的地方做出了選擇:

不幹政、不插手、不積怨、不爭權。

她不參與盛世,卻成了盛世得以成立的前提。

她沒有爲盛世發號施令,卻讓盛世的“性格”有了一個母體。

她不是盛世的書寫者,卻是盛世書寫之前的那張乾淨紙。

於是問題也就自然有了答案:

她是西漢文景之治背後的女人,私生女出身卻成太后,憑啥?

憑她的安靜,穩住了皇位的選擇;

憑她的性格,塑造了皇帝的靈魂;

憑她的生活,燻着整個時代的氣息;

憑她從不爭奪,卻恰恰托住了所有爭奪的底線。

盛世的光輝照到她時,她已經不需要抬頭了;

因爲那個時代的光,原本就有一部分,是從她心裏生出來的。

參考信源:

《史記·外戚世家》