南京有多少個大屠殺遇難同胞紀念碑?1937年12月6日日軍全面進攻

薩沙歷史上的今天。

作者:薩沙

本文章爲薩沙原創,謝絕任何媒體轉載

1937年12月6日:南京保衛戰中,日軍向南京發動全面進攻。

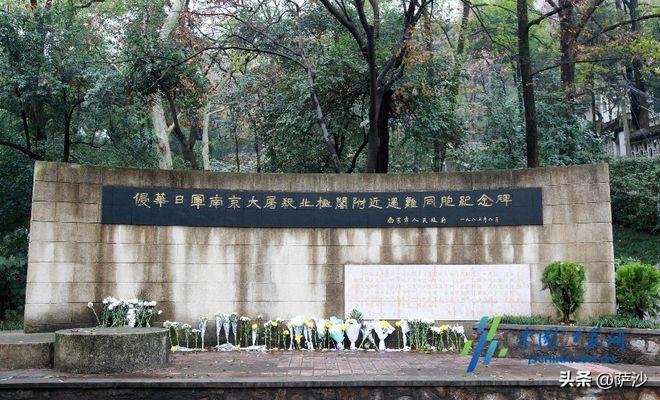

南京一共有多少個大屠殺遇難同胞紀念碑?一共有23個!

這篇文章花費了薩沙很長時間,還跑到實地拍了很多照片。但不知道文章內有什麼敏感詞,反覆修改就是不能過審。我真的不知道,審覈人員整天搞些什麼名堂,能幹點正經事嗎?

在攻打上海到南京一線期間,日軍遭遇了國軍的強烈抵抗。

以南京保衛戰爲例,國軍以8萬之衆(其中一半左右是新兵),面對20多萬圍攻而來的日軍激戰長達兩週。

在整個攻打南京的戰役中,日軍傷亡2萬6000多人。直接攻打南京傷亡的日軍,就有近萬人。

南京保衛戰非常激烈,這是所有參戰日軍的共識:牛首山、將軍山戰鬥中,中方第74軍第58師,在日軍第114師團主力、第6師團第13聯隊、第45聯隊第1大隊的猛攻之下,浴血奮戰了兩天之久。戰後日軍官兵一致認爲,中國守軍官兵作戰頑強。在日軍第6師團於1940年內部編寫的《第六師團轉戰實錄·南京篇》中,記載了擔任第13聯隊副官的馬敏雄少佐在一次會議上說:“牛首山的戰鬥,打得異常艱難。山上的敵軍,是我們迄今爲止遇到的最強的對手。”

紫金山戰鬥中,教導總隊第3旅三千官兵面對擁有飛機、重炮的日軍浴血奮戰,有不少官兵戰鬥到最後一刻,這一點連日軍戰史都給予承認。日軍《第九師團戰史》對此記載道:“據守紫金山的敵軍(中國守軍)雖然是敵人,但的確很勇猛,他們也戰鬥到最後一個人。明知結果肯定是死,但還是頑強抵抗,一直奮勇地阻擋我軍的進攻。”

在烏龍山一帶進行戰鬥的第2軍團則幾乎全是新兵,他們面對日軍佐佐木支隊的瘋狂猛攻,仍然是前赴後繼,以血肉之軀抵抗日軍的鋼鐵炮彈。日軍佐佐木支隊長佐佐木到一少將在12月11日的日記中寫道:“敵軍抵抗實在太頑強了。因此,命令炮兵集中火力對他們進行炮擊。戰壕裏堆滿了敵軍士兵屍體。儘管如此,當我步兵沿山坡向上衝鋒時,甚至還有敵兵寧死不退,死守陣地、寧死不屈。”國軍的激戰的前提是,這一線的中國民衆堅持抗日。

日軍官兵認爲:中國的中部(指江南地區)同北部不同,這裏的老百姓抗日意志很強烈。所以,對這裏的中國平民不需要有任何仁慈,該殺就殺,該燒就燒。

對此,日軍高層的態度也差不多,惱怒的認爲:一旦佔領南京後必須進行“嚴懲”。

抗戰爆發以後,日軍所到之處都是燒殺淫掠,毫無例外。

南京保衛戰中,長江以南的日軍進攻路線主要是三個,第一是從東面沿着長江殺過來;第二是從東南面沿着湯山、馬羣、仙鶴門、中山陵一線殺過來;第三是從西面攻入鐵心橋、花神廟、雨花臺、上新河一線。

而日軍的屠殺也分爲三種類型。

第一是攻擊前進沿途殺人。

比如第二路日軍攻入距離南京很遠的湯山(當時叫做湯山鎮),就在這裏一邊攻擊一邊亂殺平民,接着沿着麒麟門、仙鶴門、中山陵不斷攻擊屠殺。

其他幾股日軍也是如此,沿途基本遇到村子就屠村,遇到鎮子就屠鎮,遇到逃難在野外的難民也隨意殺害。只有一些村鎮遠離日軍進攻路線,這才僥倖逃脫屠殺。

第二是在長江邊集體屠殺。

日寇從三個方向沿着目的進攻,南京城內的很多平民無法從陸地突圍,只能向西和向北退到長江邊,試圖渡江逃走。然而渡江船隻數量不夠,日寇的艦隊又很快封鎖了南京江面,導致大量退到江邊的平民陷入絕境。

日寇看到長江邊聚集了大量平民後,要麼是直接用槍炮進行屠殺,要麼就是將他們俘虜以後再在江邊屠殺。

所以,南京集體大屠殺地點大多在江邊,往往一個地點就有數萬遇難者。

第三是在南京城內各種集體和零星屠殺。

攻佔南京以後,日軍在城內挨家挨戶殺人放火姦淫搶劫,無惡不作。當時來不及逃到江邊或者國際安全區的南京居民,基本都在家被殘殺或者虐殺,老幼婦孺都難逃一死。

另外,日寇頻繁進入國際安全區抓捕大量平民,將他們押到各地集體屠殺。日軍在安全區內不斷殺人姦淫,手段殘忍狠毒至極,是人類不能想象的。

明妮·魏特琳女士是美國人,在南京金陵女子大學擔任教授,也是國際安全區的外籍負責人之一。她收容了大量婦女難民,卻也目睹了日寇各種殘酷性暴力,包括姦殺未成年女童、懷孕女子被刺刀剖腹而死等等。

雖保護了上萬中國婦女兒童,然而幾十天內看到了太多的暴行,魏特琳女士最終導致精神崩潰,在1941年回到美國後自殺而死。

南京大屠殺遇難者較多的地點,至少有100多處,無法一一建立紀念碑。

南京政府爲了紀念歷史,先後立碑23處。

下面我們看看南京的23處南京大屠殺遇難同胞或叢葬地紀念碑。

我們根據時間來看,首先是日軍沿途攻向南京期間的一些屠殺,死亡人數相對較少。

第一,湯山湖山村“以史爲鑑”碑。

南京湯山在當年叫作湯山鎮,距離市區相當遠,交通不便,人口稀少。

即便如此,東南方向進攻而來的日寇第16師團,經過這裏時也不忘記殺人放火,很多村子遭殃。

該紀念碑爲湖山村居民建立,日軍在此多批屠殺64人,導致15家徹底絕戶,焚燒了200多間民房,給這個小村子帶來滅頂之災。

屠殺倖存者,村民蘇國寶日記中寫着:我在(1937年)12月8日上午被日軍抓住,趕到湖山小學操場上,共有10人,其中1人叫王立榮,被日軍用刀砍頭致死。我小弟蘇國久被溺斃而死。戴昌繼、陳開榮、戴興釗、戴大軍、戴大林與戴興根相繼被日軍用刀刺死。

遇難者後代戴大亮說:1937年12月6日,侵華日軍對湖山村燒殺,連老人也不放過。我的爺爺戴昌淇,爲了保護自家房子不被燒掉,用水桶將大火撲滅後被日軍發現了。日軍活活用刺刀將他捅死!

在日軍殘殺的64個村民中,有婦女7人,兒童3人。

爲紀念死難者,蘇國寶等鄉民,你一元我一元解囊捐款,有力的出力,無力的出錢,集資興建了紀念碑。

第二,西崗頭紀念碑。

同上面湖山村差不多,西崗頭紀念碑是湯山西崗頭村居民建立。

本來該村比較偏僻,躲過了初期的大屠殺。

然而1938年2月,一股日寇突然衝入村子,對這個僅有42戶人的小村子大肆屠殺。

日軍挨家挨戶搜索,姦殺了2名婦女,隨後將22名青壯年男人押到西崗頭小學的操場上,用機槍掃射。其中21人當場被殺死,僅有1人昏死過去僥倖生還。

這股日軍意猶未盡,又在村內亂竄,連續殺了十多人。

最終,村民共有37人被殺害,全村房屋幾乎被燒光。

倖存者後代裔文釗回憶,被集體槍殺的21人中包括他的爺爺、二叔、三叔。萬幸的是,裔文釗的父親此時躲在草堆裏,暫時沒有被日軍發現。日軍也不是傻子,判斷草堆裏面或許藏着人,就用刺刀亂戳,將裔文釗父親的手臂刺傷。裔文釗的父親手臂上留下幾道傷疤,一生未愈。

後日軍發現他逃跑,就開槍射擊。子彈擦着裔文釗父親頭皮飛過,也留下了終生的傷痕。

西崗頭遇難同胞紀念碑也是全體村民自發捐款興建,於2005年12月建立。

其實,日軍在湯山鎮附近到處屠殺,很多村子遭受滅頂之災。

倖存者陸光秀回憶:我出生在江寧湯山鎮許巷村。一九三七年十二月間,日軍先頭部隊從我家住地附近沿公路進攻南京。農曆冬月初八,我父親陳智松留在家中看家,日本通訊兵沿公路回收電線,正巧我父親到稻場上去搬草喂牛,被日軍槍殺身死。

冬月十四日,村上忽然出現大批日本兵。當時全村有近兩百戶人家,日本兵把全村的一百多個年輕人,集中在打稻場上,全部敞開胸懷,用刺刀一個一個地戳死。我的親弟弟陳光東也在其中。有個叫時大林的,日本兵複查時,發現他沒有死,又戳他幾刀。每戳一刀,就聽他喊一聲“我的媽呀”!就這樣慘死了。回憶起來,真叫人心疼呀!還有劉應志和時先二人,被戳了幾刀,因未戳中要害,後被他們家的親人救護,傷口用布包紮起來,經過一段時期傷口漸漸好了。

湖山煤礦工人崔義財,由於機智,在日本兵戳入的時候,他順着倒在死屍之中,倖免於難。這三個當年的倖存者幾年前已先後去世了。

日本兵殘忍成性,燒殺淫掠,無所不爲。當時村上艾家四兄弟:艾紅來、艾根來、艾義生、艾仁義,被日本兵抓住,像扔麻袋一樣,活活地砸死了。還有一些從外地被日本兵抓來做苦力的人,事後也被日本兵用刺刀將心肝五臟都挖了出來。鄰近村莊有個叫方老二的,被日本兵砍成兩段,一段丟在大場崗,一段拋到六畝口;還有個劉老五,日本兵衝門入內,用刀把他頭腦砍掉了,半截身子在門外,半截身子在門內。

日本兵除了殺人外,還強姦婦女,蘇仁發的老婆當年約四十多歲,被日本兵按在我家牀上姦污了;蘇仁發家有個童養媳,才十五六歲,被三、四個日本兵拖到魏官家輪姦,造成流血不止,走路都困難。日軍血洗許巷村的罪行,叫人難以忘懷。我家除了父親、弟弟被殺外,我嬸嬸因躲避日軍,在外邊大山上生小孩,得了產後風病,不久即死去;我媽媽因夫、子被殺,也憂鬱而死,一家人只剩下我們姊妹三人和兩個內侄。

第三,仙鶴門遇難同胞紀念碑。

日軍從湯山鎮殺向,南京東郊的交通要道仙鶴門。

日寇佔領仙鶴門後,在附近花費幾天時間分散和集體屠殺了4000多人。

當年仙鶴門屬於城郊,很多地方沒有人居住。這導致大量被屠殺的遇難者遺體,躺在野地中沒有被發現。

據當地老人們回憶,1938年春天天氣轉熱後,仙鶴門村附近沒有收拾完的橫七豎八的屍體開始發臭,有的只剩下了屍骨,多數屍骨被野狗叼得七零八落。當時,上了年紀的膽子大的鄉親自發將數目衆多的屍骨集中於雲盤山腳下,埋了一個大墳堆。

這個大墳堆埋葬了700多具屍體,類似的墳堆還有至少6處。

當地居民倪金貴老人,在1937年曾被侵華日軍抓過夫,後來死裏逃生跑出來。他說,他“跑鬼子”經過青龍山附近的一個村子時,親眼看見100多名繳了械的國軍士兵,被4名日軍騎兵趕到一個白鐵皮房子裏,然後活活槍殺。

除了屠殺被俘士兵以外,日軍對抓住的無辜百姓也進行虐殺。

倪金貴曾和另外6個無辜百姓被日軍抓住,最終他和一名百姓死裏逃生,而另5名則被日軍用長刀活活戳死。

孫基華老人1938年19歲,他清楚地記得,那年農曆正月十五,他因無糧,被迫返回仙鶴家中取糧食,結果在天亮時被日軍發現。日軍竟然命令他和一位同村村民跳進結冰的水塘裏游泳,出來後又命令其他被抓村民活埋他。他已全部被土埋上,只有一息尚存的時候,一位婦女出現在日軍視線,十幾名日本兵大喊“花姑娘大大的”,然後一齊上山去追那名婦女。埋孫基華的村民趁機把他和同埋者挖出來,並一齊逃跑。雖然孫基華老人僥倖逃生,但那名可憐婦女的命運就沒人知道。

第四,東郊叢葬地紀念碑。

東郊叢葬地紀念碑,在今天中山陵靈谷寺附近。

這一線比仙鶴門更靠近南京城,人口更稠密,日軍殺人更多。

從馬羣鎮到中山門外,僅僅慈善機構收殮的屍體就高達3萬多具。

東郊的樹林、山地很多,一些遇難者遺體位置隱蔽,不容易發現。

直到1939年1月,南京僞政權花費1年多才將這一代的屍體大體掩埋完畢。

僞政權雖是漢奸,尚且有幾分人性,看到同胞被日寇如此殺戮也感到兔死狐悲,在一九三九年一月立“無主孤魂墓碑”爲志。

抗戰著名的南京大屠殺百人斬,向井敏明、野田毅這兩個禽獸的主要殺人場所就在東郊:向井敏明、野田毅二人均屬日軍第16師團片桐部隊富山大隊少尉。向井明敏爲日本山口縣人,野田毅爲日本鹿兒島人,1937年9月,二人隨部隊侵略中國。向井明敏爲炮兵小隊長,野田毅爲大隊副官。從踏入中國領土開始,二人即瘋狂地殺害中國軍民,並開始進行“百人斬”比賽,看誰先斬殺100人。截止到12月5日,該部隊佔領江蘇句容縣城時,向井已經殺害中國軍民89人,野田殺了78人。

12月11日,日軍向南京發起進攻,而此時向井殺了106人,野田殺了105人。因不知誰先殺滿了100人,二人又在南京東郊的紫金山麓再次比賽,以誰先殺滿150人爲勝者。向井明敏、野田毅的“事蹟”被日本隨軍記者相繼發回國內,被日本報刊紛紛刊載。《東京日日新聞》分別於11月30日、12月4日、12月6日、12月13日進行報道。爲渲染二人的“事蹟”,《東京日日新聞》12月31日的報道中還配發了二人手持軍刀的合影。

【紫金山麓12日特派員淺海、鈴木發】在攻入南京之前就開始進行罕見“百人斬”競賽的片桐部隊的勇士向井敏明和野田毅兩少尉,到10日紫金山攻略戰時,創造了106比105的紀錄。10日中午,兩少尉手持捲了刃的日本刀碰面了。野田:“喂,我斬了105個,你呢?”向井:“我是106個!”....兩少尉大笑“啊,哈哈哈”。最終也沒能搞清楚是誰在什麼時候先斬殺滿100人的。“那我們就算是平手吧。不過,改成150人怎麼樣?”兩人很快就達成了一致意見。從11日起,“150人斬”的競賽又開始了。11日中午,在俯瞰中山陵的紫金山上忙於掃蕩敗殘兵的向井少尉講述了“百人斬”平局的始末:“不知不覺兩人都超過了百人,真是愉快。我的關孫六刀之所以會捲刃,是因爲將一個人連鋼盔一起劈成了兩半。我已經說好,在戰爭結束時就把這把日本刀捐贈給貴社。

當然,這兩個人所謂的“勇敢”行爲,只是殘殺無法還擊的戰俘和平民。

兩個傢伙同部隊的戰友望月五三郎曾不屑的回憶:所謂百人斬根本不是在肉搏戰中殺人,他能只是無緣無故去屠殺毫無抵抗能力的中國農民。

就連野田毅後來回到日本母校演講,也承認“我在白刃戰中,不過砍殺了四五個人,其他都是戰俘和平民”“將他們捆綁好了以後,我拿着刀挨個砍下去”。

第五,太平門遇難同胞紀念碑。

太平門遇難同胞紀念碑地點在太平門外,也就是中山陵西側。

日寇攻入中山陵,佔領太平門後,將俘虜的1300多名中國軍民關入城牆下的鐵絲網屠殺。

日軍先引爆事先埋好的地雷,隨後用機槍掃射。接着日寇對少數倖存者縱火焚燒,將這些人全部殺死。

日寇對於這次集體屠殺規劃嚴密,導致1300多人竟然沒有一個倖存。

在南京大屠殺事件發生70週年之際,爲悼念在太平門附近無辜的中國遇難者,侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館、旅日華僑中日友好交流促進會、日本紀念南京大屠殺遇難者70週年全國聯絡會、日本“銘心會南京”訪華團聯合在此建碑,祭祀遇難者魂靈,銘記歷史教訓,並告知中日兩國青少年,絕不讓歷史悲劇重演。

日軍士兵德田一太郎回憶:“12月13日,早上8點左右進入南京的太平門……記得當時分隊長說過‘把男人都殺了’……當時有很多的俘虜徘徊在太平門附近。從那裏不分男女老少共抓來了三四百人。工兵們在太平門的右角附近釘上釘子,拉上鐵絲網,把人給包圍了。下邊埋着地雷……把抓來的人放進包圍圈裏後,拉上導火線,隨着‘轟——!’的一聲給炸掉了。因爲用槍不趕趟,所以埋上了地雷。之後,我們爬上城牆,從上邊灑下汽油,點火給燒掉了。因爲屍體層層疊疊堆積成山,所以,燒起來很費勁。上邊是大量的屍體,但下邊還有好多生存者。第二天早上,分隊長對士兵發出‘刺死!’的命令,所以我們就開始翻查屍體,只要有氣的人都給刺死……屍體的佔地面積估計有330平方米。”

倖存者陸玉華回憶:一九三七年,我家住中山陵。家裏有八口人,父親陸松林,六十二歲,母親陸朱氏,四十九歲;大哥陸同興,大嬸尚美華;二哥陸順寶,大弟陸順項,小弟陸少武和我。

日軍侵佔南京前,因爲形勢緊張,家人分散避難。我隨大哥、大嬸到淮安縣避難。母親帶着大弟、小弟到沈舉人巷(五臺山附近)難民區避難。父親捨不得家,留在家中看守。

日軍進城時,從中山陵經過,我父親在家門口,被日軍抓去槍殺了。母親在難民區,聽說父親被殺,便和舅舅趕回家中準備爲父親收屍安葬,途中被日本兵發現後,將我母親強姦了,母親因此得了精神疾病含恨死去。我的二哥及三弟也被日軍抓去槍殺了。日本兵造成了我一家四人的死亡,給我們全家造成痛苦,這恨永遠難忘。當時像我家這樣還算好,還有幸存者,我的一個鄰居家六、七口人,被日軍用汽油活活燒死了,真是殘忍之至!

第六,花神廟地區叢葬地紀念碑。

上面進行屠殺的日軍主要是從東南方向進攻而來,從南面進攻的日軍第6師團和第114師團同樣四處屠殺。

這些日軍在城外人口較多的望江磯、花神廟胡亂殺人,死者甚多。

這一線近郊地區有數萬南京平民尚且來不及逃走,幾乎被日軍全部殺光。

30年代,花神廟一線接近於農村,難民發現日寇到處殺人後,驚恐的躲在山野樹林和農舍中。

日軍四處搜索難民,或者集中起來殘殺,或者就地虐殺“經敵人掃射,哀聲震地,屍積如山,血染沒脛。”

一個叫作中山重夫的日本坦克兵戰後回憶“我永遠忘不了在南京郊外雨花臺見到的場景,日軍士兵讓打着白旗來到這裏的中國人坐在壕溝邊,然後逐個用刺刀捅死。對於一刀未刺死痛苦掙扎的人,則用軍靴踢到壕溝中用土埋上,這場不分老幼的殺戮,持續了4個多小時。”

在花神廟、望江磯等幾個地點,慈善機構先後集體掩埋屍體2萬7000多具。

在花神廟一地掩埋屍體7000多具,包括難民屍體5000多具,另有2000名抗日軍人屍體。

第七, 普德寺叢葬地紀念碑。

普德寺同上面的花神廟、望江磯差不多,也是日軍在城南大屠殺的一個地點。

普德寺位於南京城南唯一的高地雨花臺,距離花神廟大概有3到4公里。

日寇在南京城南近郊屠殺了數萬人,普德寺也是一處埋屍地點。

慈善機構在普德寺分12批埋葬了9700多具屍體,也是一個萬人坑。

目睹掩埋過程的老人王國璋回憶 :在1938年春天二月底、三月初,被侵華日軍屠殺的同胞屍體堆在雨花臺西邊山溝裏,在溝上挖了一個約25米見方的大坑,屍體是五個一排,五個一堆,橫豎地鋪在坑裏,像火柴盒裝火柴棒似的密密麻麻壓在一起。

在1947年,國民政府爲了在東京大審判中提供屠殺證據,在普德寺萬人坑進行了挖掘。

當時媒體這麼報道:發掘自下午二時於普德寺荒地開始,土工掘土尺許,即見骷髏縱橫其間,從檢出之頭骨,經法醫斷定有男屍女屍童屍,並發現彈孔刀痕,據石庭長表示,此次掘出屍骨,將於二月六日審判時攜庭質證,俾埋冤泉壤者,含恨得伸雲。

以上基本是日軍在進攻南京期間的各種屠殺,下面就是佔領南京以後更加瘋狂的集體屠殺。

其中大部分屠殺,均集中在長江邊衆多地點。這主要是當時大部分南京難民爲了求生,都逃到唯一可能撤走的路線長江邊,試圖渡江逃命。

日軍在這裏大殺特殺,往往在一地就屠殺數萬人。

第八,上新河地區遇難同胞紀念碑。

上新河地區屠殺地點,是沿着長江最靠近西面的一個屠殺點。

上新河在長江邊,本來是南京城西南一個重要的渡口,大量難民試圖從這裏逃到長江對岸。

日寇佔領此處後,將江邊的中國難民包括少量繳械的軍人,共2萬8000多人全部押送到長江邊,殘忍屠殺。

同其他地方有些區別,日寇在上新河一線採用了各種虐殺手段:日軍屠殺手段極其殘酷,或縛之以溺水,或積薪而活焚,槍擊、刀劈,無所不用其極,對婦女乃至女童,均先強姦而後殺害,慘絕人寰,世所罕見,至使屍積如山,血流成河。

翻譯一下就是,日軍將難民捆綁以後丟入江中淹死,或者用火活活燒死,開槍射擊、軍刀劈死,什麼殺人手段都用了。對於難民中的婦女甚至女童,日軍均是先奸後殺。

屠殺後,日軍將大部分屍體丟入長江,試圖毀屍滅跡。

即便如此,南京慈善機構仍然在這一線掩埋屍體高達8000多具。

倖存者倪翠萍回憶:我家原來住城內朝天宮。日軍進攻南京之前,飛機經常在南京上空扔炸彈,當時的八百塘炸得最厲害,我們老百姓嚇得東躲西藏,一部分人躲到難民區,一部分人逃到農村,還有的人挖地洞躲藏。

當時,我們一家逃難到城西部上新河,我們躲在一個小沙灘上,周圍都是水,我們在灘上搭了一個篷子住了下來。

1937年12月的一天,日本兵到了上新河地區。我們不敢在家中燒飯,怕煙囪裏冒煙會引來日本人。由於好幾天沒有喫飯,實在挺不住了,加上我們以爲日本兵進城後會安定一些,我母親就讓父親到河邊洗菜淘米。可是,我父親剛到水邊,就有五個日本兵開槍對父親打,打了三槍。父親捱了一槍就倒在了地上。可憐的父親就這樣死去了。

我可憐的母親聽到槍聲,趕忙跑過來,想抱住父親。日本兵又一槍打死了母親,可憐我母親一聲未喊出來就死了。我當時只有11 歲,跑出來,看到父母親倒在地上,日本兵又向我開槍射擊,打中了我的肩胛骨,到現在我的肩胛骨上還看見子彈的傷痕。我渾身流血,倒在地上昏迷不醒。

我爺爺當時已有70多歲,他請人將我的父母掩埋,結果碰見六、七個日本兵,其中一個用槍托砸我爺爺的頭,爺爺腦漿迸出,倒在水邊,悽慘地死去,幫忙抬屍體的人跳到河裏才死裏逃生。

20多天後,我嫂嫂在家中收衣服,被日本兵看到了,他們追了過來,當時我嫂嫂已有7個月的身孕,跪在地上求饒,我的小腳奶奶也跪在地上求情。但是,我嫂嫂還是被五個日本兵強姦了。在我嫂嫂喊叫的時候,我叔叔衝進來想阻止,被日本兵一槍打死了。我嫂嫂晚上發燒,流血不止,肚子裏的小孩流產了,人也死了。我奶奶也快嚇死了。

後來我們回朝天宮家中,從江東門走過的時候,那裏有座橋被炸燬,被殺的人被扔在河裏,日本人殺人填河,河裏全是血。

回到朝天宮後,我們和姨父、姨媽住在一起。當時姨父靠賣燒餅過日子。但是好景不長,在日本兵進城一個月後,姨父被日本兵抓去了,有七個日本兵,他們用刺刀比賽刺人,姨父被活活刺死。姨媽當時害怕被日本兵強姦,又不敢去救,當日本兵要抓她時,她一頭撞牆而死。

我自己的傷口由於沒有醫治,後來化膿感染,生了蟲子。在我舅媽的幫助下,用老虎鉗拔出了子彈,但是我傷口感染,又沒有錢去醫院治,只好由它去了。

此後,我留下了後遺症,喫飯都艱難,做事情的時候,也只能用一隻手做事,給我的生活帶來了極大的不便。

日軍殺了我家七口人,強姦我懷孕的嫂嫂,這樣的痛苦,我一輩子也忘不了。戰爭給我們家帶來了很大的痛苦。我非常恨日本軍國主義。一些日本人不承認歷史,要掩蓋歷史,想挑起第二次戰爭,我們堅決反對,絕不允許再發生戰爭。

第九,中山碼頭遇難同胞紀念碑。

中山碼頭在上新河的東北面,是渡過長江最重要的渡口。

日軍佔領中山碼頭以後,立即用機槍對這裏逃難的平民進行集體屠殺,接着將屍體直接丟入長江內,藉此毀屍滅跡。

由於碼頭的空間較大,交通也比較便利,也成爲日軍屠殺城內平民的一個屠場。

南京保衛戰結束以後,日寇頻繁進入拉貝等外國人主持的國際安全區,將上萬名平民男性抓捕後押解到中山碼頭集體槍殺。

大屠殺倖存者劉永興回憶:12月14日下午3時左右,一個日本兵闖進門來,向我和弟弟揮了揮手,要我們跟他們走。一個漢奸翻譯官對我們說,要我們到下關中山碼頭去搬運來的貨物。我們不敢不去,同時出來的還有我家附近的30多個人。我們先被帶到一個廣場,天將黑時,場上坐滿了人。日軍叫我們6至8個排成1排,向中山碼頭走去。我和弟弟走在平民隊伍的前頭,一路上,我們看到路旁有不少的男女屍體。到了下關中山碼頭江邊,發現日軍共抓了好幾千人。日軍叫我們坐在江邊,周圍架起了機槍。我感到情況不妙,可能要搞屠殺。日軍在後邊綁人以後,就用機槍開始掃射外,又往江裏投手榴彈。跳江的人,有的被炸死了,有的人被炸得遍體鱗傷,慘叫聲,呼號聲,響成一片。夜裏,日軍在江邊守夜,看見江邊漂浮的屍體就用刺刀亂戳。我離岸較遠,刺刀夠不着,才免一死。

朝日新聞社隨軍記者井正剛則回憶:中山碼頭上到處是焦黑的屍體,一個摞一個,堆成了屍山,在屍山間有50到100個左右的人影在緩緩地移動,把那些屍體拖到江邊,投入江中。過了一會兒,結束了清理作業的苦力們,在江岸上排成一列,一陣機槍掃射,這羣人有的仰面倒下,有的朝前跌入江中。呻吟聲、殷紅的血、痙攣的手腳、醬湯色的揚子江,還有啞劇般的寂靜,衝擊着我的靈魂。

在中山碼頭一線,日軍還四處搜索虐殺平民,手段狠毒殘忍。

倖存者姜根福回憶:們一家原有八口人,父母親、兩個姐姐、三個弟弟(本來我還有個大姐,因爲家裏太窮,早已送給了人家)和我,全家原來住在下關長江邊的一條破船上。我原來不姓姜,姓徐。

侵華日軍在南京大屠殺時,爲了躲避日軍,父親帶我們暫時到鄉下去躲一躲。我們把船向三汊河方向劃去,到了靠近中山碼頭的石樑柱,小船漏水了,無法繼續划行。我們只好棄船上岸,沿着圩堤向前行走。岸邊雖然有十多間比較好的房屋,居民都逃走了。這裏容易被日軍發現,我們也不敢住。

爲了隱蔽一些,父親帶着兩個姐姐,母親帶着我們四個兄弟,分開躲進蘆葦叢,相隔一百米左右,以便照應。因爲母親沒有奶水,小弟弟餓得慌,哭着要喫奶。這時,有十來個日軍從堤上經過,順着哭聲找來。他們發現了我的母親,就拉出去要強姦。母親抱着弟弟反抗,滅絕人性的日本鬼子,從母親懷中奪過我的小弟弟,當場就摔死了。母親衝向已被摔死的小弟弟,日本兵從背後向母親開了兩槍,把母親打死了。

日軍走後,父親找來一些木板和草蓆,把母親和小弟弟埋在堤岸邊。因爲找不到更安全的地方,所以我們仍在蘆葦叢中躲藏。第三天,日軍發現了我父親,又將他抓走,從此杳無音信。又過了兩天,日寇又來到蘆葦叢,看見我十一歲的二姐,竟要強姦她。二姐逃跑,跑到現在的河運學校附近,被日軍抓住了。二姐連罵帶踢與日軍拼打,一個日本軍官拔出軍刀,將二姐從頭往下劈成兩半!就這樣,幾天之內,日軍槍殺了我母親,摔死了我弟弟,刀劈了我二姐,又抓走了我父親,使我家破人亡。我們姐弟四人失去了依靠,成爲孤兒,過了好多年的流浪生活後我和兩個弟弟被人收養,我改姓姜,兩個弟弟一個改姓楊、一個改姓戴,我三姐被人搶去當了童養媳,因受不了虐待,上吊死了。

第十, 下關電廠死難工人紀念碑。

這是下關發電廠建立的一個小型紀念碑,地點也在中山碼頭。

南京保衛戰期間,明明南京城隨時可能被攻破,下關電廠仍然留下54名工人維持城內電力供應。

日寇佔領南京以後,將地處長江邊的下關電廠男性工人全部抓捕。其中僅有數人自行逃脫或者會駕駛卡車被日寇留下做奴工,其餘47人被押到江邊被槍殺,僅有2人中彈後僥倖未死。

1947年,下關電廠建立了“殉難工友紀念碑”,該紀念碑刻了45個遇難工人的名字。

2000年7月,由於下關發電廠廠區改造,該紀念碑經重新設計,由生活區大門口遷至廠區大門附近。重建的紀念碑保持了原有的碑名、題款及碑文。碑身爲一面殘缺形狀的紅褐色大理石牆,上刻當年柯慶施題寫的“死難工人紀念碑”7個金字,基礎爲一條形的黑色大理石。碑牆前立有3座黑色大理石祭臺,兩邊祭臺爲方形,中間主祭臺稍大,其深灰色檯面斜立,上刻碑文,其正面刻有45位死難工人的姓名。碑牆與祭臺下是青色大理石砌成的兩級平臺。紀念碑四周種有松柏等常青植物。整個紀念設施色彩鮮明,佈局得當,寓意深刻。

第十一,煤炭港遇難同胞紀念碑。

煤炭港距離下關碼頭有幾公里距離,同樣在江邊。

當時逃難的平民到了中砂碼頭以後,發現這裏沒有足夠船隻,聚集的人又太多,本能的開始向東北面移動。這一線就不少渡口,包括國軍海軍碼頭,難民們希望有船隻能夠運輸他們過江。

所以,大約300米又設有多個碼頭的煤炭港,集中了大量難民。

在日寇海軍封鎖南京長江江面之前,國軍從煤炭港撤走了上萬人,僅僅宋希濂的36師就撤走了4000多人,教導總隊也撤走了4000多人,74軍殘部多從這裏撤退。

但是,日寇軍艦封鎖煤炭港的長江以後,對這裏來不及撤退的軍民進行集中屠殺,

日軍根本不區分軍民,直接用機槍掃射,一次性射殺3000多人。受傷未死得軍民又被騙入附近茅屋內縱火焚燒,被活活燒死。

一個姓田所的日本兵這麼回憶:我們有的用鐵絲把抓來的百姓每10個捆成一捆,推入坑中,潑上油燒死。有的用“勒草包”,殺人時像殺豬一樣,絕大多數日本士兵都無動於衷。也有的用機關槍掃射殺人,把機槍左右兩邊一架,進行全方位掃射。因爲殺人太司空見慣了,加上這是命令,根本沒有人多想。

倖存者潘開明回憶:我家原來住在雙井巷六號。父母早死。日軍進南京前,我和姑母、弟弟三人搬進鼓樓二條巷難民收容所。我當時的職業是白天給人理髮,晚上拉人力車。一九三七年十二月份,日軍在南京見人就殺、見婦女就強姦,無惡不作。

就在日軍進城的第二天,他們闖進我家,不問三七二十一,把我抓走,拖到華僑招待所裏關了一天。次日下午兩點多鐘,他們用繩子把我捆起來,和300多個人一起押到下關的江邊。爲了防止我們逃跑,日軍叫我們走在馬路中間。他們在兩旁監押,相隔約一米左右。大約快到四點時到了煤炭港。

日軍把人集中起來用機槍掃射。在日軍掃射的時候,我眼冒金花,昏了過去。後來,死屍把我壓在底下,直到晚上九、十點鐘時,我才醒過來。當時雖然月光很亮,但我還是不知道自己是否活着?我問自己:我是人還是鬼?我心想,日本兵用機槍掃射我們,我還能活着嗎?我可能不是人了!我使勁用牙齒咬咬自己的舌頭,還疼痛,我知道自己沒有被日本鬼子打死。於是,我就慢慢地移動掉壓在自己身上沉重的屍體。我爬起來抬頭一看,還有7個人坐着,有的被繩子捆着,有的沒有捆。我說:“老總,救救我吧,我沒有死,把我的繩子解開。”我們互相解開繩子以後,就各奔東西,有的抱着木盆過江,有的跑到和記洋行。

第十二,魚雷營遇難同胞紀念碑。

魚雷營距離煤炭港不遠,就在今天南京長江大橋附近。

這裏江面較窄,渡江的難度更低,聚集的難民衆多。

大屠殺期間,日寇在多次押解中國軍民在這裏的江邊集體屠殺。

僅僅12月15日,就一次性殺死9000多人,隨後的1個月內陸續屠殺3萬多人。

遇難者遺體大多被丟入長江,因屍體太多無法被江水全部沖走,到2個月後仍然暴露在江邊灘塗上,慘不忍睹。

南京慈善機構在2月的短短3天內,就掩埋了5000多具屍體,後又陸續收殮6000多具屍體,因此在這裏建立紀念碑。

需要說明的是,日軍在魚雷營的屠殺有着嚴密的組織和規劃,導致殺了4萬多人卻倖存者極少。

比如12月15日集體屠殺9000多人,僅有9個人倖存。

其中一個倖存者叫做殷有餘,曾在中國審判戰犯軍事法庭審判日本戰犯谷壽夫時作證。他說在南京城淪陷的第三天,被敵俘虜的南京軍民9000餘,被押往上元門外魚雷營江邊地方,突遭預伏的機槍掃射。因屠殺在夜間進行,他一聞槍聲立即躺倒在血泊中才免於死難。

對於此次規模空前的屠殺,日軍步兵第65聯隊第四中隊少尉也記憶猶新:日本士兵一齊在用機關槍掃射,到後來槍聲大到讓我耳鳴聽不到別的聲音,非常驚人的。

當然,這裏的屠殺也是很殘忍的。在持續一週的大屠殺中,也有各種虐殺現象:在屠殺中,日軍對魚雷營內的中國士兵和民衆採取了殘酷的手段。許多人被活活燒死,或者被刺刀刺死。還有一些人被日軍強迫脫光衣服,然後被迫站在外面凍死。據報道,一些中國士兵還被迫參加"活靶子"訓練,成爲了日軍士兵練習射擊的目標。在掠奪方面,日軍對魚雷營內的財產進行了搶劫。他們搶走了大量的武器和彈藥,還有許多其他貴重物品。此外,日軍還強迫中國婦女成爲他們的"慰安婦",並將她們帶走。這次屠殺的影響深遠。

第十三,草鞋峽遇難同胞紀念碑。

草鞋峽在魚雷營的北部,但草鞋峽大屠殺嚴格來說是在一個地區,而不是某個地點。

草鞋峽地區指的是南京幕府山麓和八卦洲對岸江邊的一塊狹長地帶,因形似草鞋,故名草鞋峽。從草鞋峽起,自西向東的沿江順序爲:草鞋峽、上元門、永清寺、大灣子。

總的說來,可以把從草鞋峽到大灣子,以及南邊的幕府山一帶,均視爲草鞋峽地域。

草鞋峽和附近的燕子磯的地形特殊,距離江中的大島八卦洲很近,是優秀的渡江地點。

在沒有長江大橋的時代,使用小型船隻甚至竹筏木筏想要渡過南京長江一線,草鞋峽和燕子磯就是很好的地點。

同時,草鞋峽附近有一個比較大的幕府山,山上植被茂盛,適合躲避隱藏。

日軍進城後四處殺人,周邊很多難民嚇得逃到幕府山上躲避起來。

佔領草鞋峽和幕府山以後,日寇將在附近俘虜的中國軍民5萬多人關押起來。

於是,草鞋峽就成爲整個南京大屠殺中,集體屠殺人數最多的地方。

對於俘虜的中國居民,日軍不提供任何食物、飲水,一週內就凍死餓死了一批。

在12月18日,日寇將草鞋峽中國軍民用機槍集體屠殺,隨後對倖存者用刺刀捅刺,最後縱火焚燒屍體,再推入江中。

這裏被屠殺軍民高達5萬多人,屍體遍地都是,死狀非常悽慘。多年後,南京居民也不敢在這裏居住。

日軍士兵回憶了其中的一次集體屠殺:12月17日入城式當天,日本高官下令,將抓獲的中國人全部“收拾掉”,不管是解除武裝的士兵,還是普通老百姓。第二天,爲了安撫衆人,日本方騙他們說是轉移到八卦洲的收容所去。這次大批人員的行動,配置了一個大隊的日本兵,一路鎮壓。所有人手向後被捆綁,排成四列縱隊,走出廠舍,向西迂迴,繞過丘陵,走去長江邊。

途中有兩個人跳入水塘逃跑,但是立刻被射殺,頭也被割下來,鮮血染紅了水面。看到這種情況,再也沒有人試圖逃跑了。隊伍到達江邊後三四個小時,也不見有載人的大船,江邊也看不出什麼渡江的準備,直到暮色降臨,日本兵突然沿江岸呈半圓狀包圍起來,機關槍的槍口也全部對着他們。

無視人羣的拼死抵抗,重機槍、輕機槍、步槍,全部對着江邊的人羣猛烈開火,各種槍支齊射的巨響、人羣中的垂死呼號,聲音混在一起,長江邊瞬間淪爲人間地獄。失去了生路而拼命掙扎的人們,仰面朝天祈求上蒼,結果形成了巨大的人堆。齊射持續了一個小時之久,直到沒有一個活的中國人站着。

以防這次屠殺成爲國際問題,必須確保沒有一個人活着逃出去,不能留下證據。爲了毀屍滅跡,日本兵選擇了火燒。屍體摞的很厚,一層又一層,屍山上到處都點起了火,只要看見哪裏一動,趕緊上前補一刺刀,將其刺死。田中三郎一夥日本兵,點火加補刀,“忙”了整整一夜,皮鞋和綁腿上都浸透了人油和人血,確保無人能從殺人現場逃脫。

第十四,燕子磯江灘遇難同胞紀念碑。

同魚雷營一樣,燕子磯直到今天也是一個優秀的長江渡口。

日寇在燕子磯進行慘烈屠殺,共有3萬戰俘和2萬多平民被殘殺。

參加屠殺的日寇會議,死者太多,導致奔流的長江江水一度被染成血色。

曾經參與拋屍江邊侵華日軍第13師團65聯隊的分隊長慄原利一的供述中清楚描述了當年在江邊屠殺地焚燒屍體的情景:“爲了對屍山進行善後處理,特別動員了別的部隊,用整桶的汽油把屍體全部燒掉了。這是因爲把槍殺、刺殺的屍體原封不動地扔進江裏,總會留下某些形跡,所以必須儘可能地把屍體‘換換裝’再拋入長江。然而,缺少把大批屍體像火花那樣一直燒到骨頭所需的大量燃料,儘管猛燒一陣,還是燒得不徹底,留下一座焦黑的屍山,把這座屍山拋入長江的作業也是頗爲費時的。(12月)18日干了一天也沒能幹完。用柳樹枝等做成橋滾,拖起沉重的屍體投入江中,這種作業一直幹到19日中午。”

第16師團步兵德田一太郎說:“在下關,大量的屍體在揚子江中漂流,屍體不斷地被扔進去,江水成了滿是屍體的濁流。”

以上就是日寇沿着南京長江屠殺的衆多地區,僅僅草鞋峽一線就殺了5萬多人。

另外,就是日軍攻破南京以後的沿街屠殺以及衝入國際安全區進行的集體屠殺。

這些屠殺的地方相對分散,遍佈了南京全城。

第十五,挹江門叢葬地紀念碑。

這個紀念碑在南京挹江門外的繡球公園內,距離城北的中山碼頭不是很遠,成爲日寇集體屠殺的一個地點。

日軍將數千南京軍民押送到城牆下,讓他們無處可逃,再用機槍掃射。

今天我們到挹江門遊玩,仍然可以看到城牆上的彈孔。

挹江門城牆的彈孔是背對着日軍進攻方向的,也就是說這些彈孔只可能是集體屠殺時留下的。

官方資料這麼寫: 13日早晨,侵華日軍第16師團33聯隊一部迂迴到下關江邊,企圖堵截圍殲中國守軍,與殿後出城的中國軍警在挹江門發生激戰。挹江門失守後,日軍在此大量屠殺沒有來得及撤離的中國軍民。

這裏的死者堆積如山,僅僅1937年12月到1938年5月,南京幾個慈善機構陸續在挹江門外收殮屍體5000多具,都埋藏在原地。1985年,南京市政府修建了這個紀念碑,以紀念在這裏遇難的同胞。

對於這段經歷,也有少數挹江門大屠殺倖存者留下記憶。

國軍士兵李高山當年只有13歲,這個小兵也參加了南京保衛戰。

他所在的連,被分配鎮守挹江門城樓。

1937年12月13日,侵華日軍對挹江門形成包圍,李高山被俘。隨後李高山和其他中國士兵被日軍押至附近洋房內,遭到日軍機槍掃射。因爲個子矮小,李高山被前面的人擋住,僥倖躲過日軍的屠殺。當時,他踩着屍體跑到了二樓,日軍澆汽油放火焚燒遇難者遺體,烈火濃煙直衝樓上,他從陽臺逃生。

其後,李高山一行六人躲到一棟樓房的樓頂被日本兵發現,六人被用繩子反綁,押至水池邊集體殺戮。小個頭的李高山站在最後,槍一響他就往回跑,躲到一戶人家的牀底僥倖生還。李高山就是這樣躲過了兩次屠殺,而其餘在挹江門被俘的戰友全部被殺。

薩沙在這裏多說一句!挹江門有些特殊性,大撤退時期曾出現混亂,負責防禦的36師沒有接到命令,不允許軍民從這裏撤退,將三個城門洞中的兩個堵塞,只有留下數米寬的通道。

因此,挹江門外出現了零星開槍阻礙和人員踩踏事件,出現一定傷亡。

日寇因此大肆造謠、污衊,曾在1938年假惺惺的在挹江門祭祀所謂被國軍殺死中國軍民,目的是政治上攻擊國軍抗日。

大家用屁股也可以相當,零星開槍和人員踩踏無論如何不可能造成5000多人死亡,那豈不是在挹江門外死亡受傷總數就有數萬人,這符合邏輯嗎?

建國後有些所謂的歷史愛好者,竟然胡亂相信日本戰時的造謠,說什麼5000多人都是中國人自相殘殺而死的。

這種無腦或者別有用心的人放在今天,屬於侮辱英烈罪,是要坐牢的。

第十六,江東門遇難同胞紀念碑。

這裏本來叫作侵華日軍江東門集體屠殺及遇難同胞叢葬地,後改爲江東門遇難同胞紀念碑。

南京的江東門在城西,民國時期是國民政府陸軍監獄所在地!

這裏有牢房和圍牆,日寇將1萬多南京軍民押解到這裏關押起來。

在12月16日晚上,日寇將1萬多人分批押送到江東河邊,先點燃民房照明,隨後用機槍進行大屠殺。

江東門距離長江還有數公里,日寇就將屍體丟入附近的江東河內,試圖藉機毀屍滅跡。

但江東河水流量較小,被屠殺的平民又太多,河流竟然被屍體堵塞,成爲一條滿滿漂浮屍體的臭水溝。

幾個月後,南京慈善機構在江東門掩埋腐爛的屍體,前後掩埋1萬多具。屍體主要埋在兩個大坑內,這是貨真價實的萬人坑。

南京政府在1983年、1998年和2006年,曾先後三次在此地發掘近千具遺骸。

後來,南京政府就在這裏建立了侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館,設立了這個紀念碑。

倖存者劉世海回憶:民國二十五年(一九三六年),我在國軍參軍。翌年開赴上海與日軍作戰,後退守到南京。民國二十六年十二月,日軍逼近南京,我在雨花臺與日軍戰鬥了兩、三天,部隊瓦解。我們跑到下關,想過江去,但沒有船,無法過,混亂中,與部隊失去了聯繫。

我是安徽人,所以就加入了逃向安徽的隊伍。我們一行一共五十來個人,從三汊河來到江東門,打算向蕪湖方向去。一路上看到屍體橫陳,一根電線杆上倒掛着七、八具屍體,都用鐵絲穿着鎖骨連在一起,有男有女,還有小孩。再往前走,死者更多。

我們到了江東門,在模範監獄門前,被一隊日本兵攔住。我們把白旗舉給日本兵看,對他們說:“我們是投降的士兵。”日本兵不分青紅皁白,把我們強行趕到監獄東邊的一塊菜地裏,命令我們排成一隊,周圍有五、六十名日本兵,其中有十幾人提着軍刀,其他的人都上了刺刀。冷不防日本兵一起從周圍衝上來,用軍刀、刺刀亂砍亂殺,我的脖子上被砍了一刀。我只記得日本兵高舉軍刀向自己砍來的兇惡形象,別的什麼都不知道了。

等我甦醒過來時,天已經黑了,我身上壓着兩個死人,我使勁推開屍體站了起來。幸虧傷口還不深,血已經止住了。趁着天還沒亮,我趕快離開了那塊菜地,走了半里多路,看到一個防空洞,我躲進了洞中。天一亮,日本兵又來了,用日語大喊了一陣,可能是叫“出來”。由於洞中比較暗,什麼也看不見,日本兵喊了一會就走了。

那次遇難的時間,是冬月十四日或十五日。同行的五十來人,只有我一人倖存,現在脖子上還有約十釐米的刀疤。

第十七,漢中門外遇難同胞紀念碑(漢中門叢葬地)。

漢中門在城西,距離江東門不是很遠。

在12月15日下午,日寇闖入國際安全區抓捕了2000多名男性平民,全部押送到南京漢中門外的秦淮河邊,用機槍掃射屠殺。僥倖沒死的受害者,又被刺刀戳,縱火焚燒,最終倖存者寥寥無幾。

漢中門原本是南京繁華的商業街道,此時早被日寇縱火焚燬,又成爲堆積屍體的地方。

日軍士兵西條榮策於1937年12月31日到達南京,他在1938年1月1日的日記中寫道:“喫完早飯後,在各小隊長的指揮下,我們進入南京城參觀,四處閒逛之後,在返回的路上我們走錯了路,來到了漢中門,沿着八公里左右的城牆一直走,然後回到了宿舍,當時已經過了五點。首先最喫驚的是,城外(漢中門外)的小河裏屍體如山……”

除了當地民衆自行掩埋的屍體以外,南京慈善機構集體收殮了1400具。

倖存者伍長德回憶:一九三七年十二月,當日本軍隊接近南京時,我的父母、妻子、大兒子都疏散到蘇北去了,留我一人在南京看家。那時我在南京當交通警察。日軍侵佔南京後,見人就殺,百萬人口的南京幾乎成了座空城。我躲進了受國際安全區委員會“保護”的司法院難民收容所。

十二月十五日上午八時左右,忽然來了十幾個日本兵,把青壯年男子全部趕到外面,集中到馬路上,共約兩千人以上。十一點左右,我們全體排着隊,被押着出發,走到首都電影院(現勝利電影院)門前時,從隊伍後面開來了幾輛卡車,運來了日本士兵和機槍,並由這幾輛卡車在我們隊伍前面開路,從首都電影院繼續出發。

下午一點隊伍到達漢中門,日本兵要我們這兩千多人都在城門裏停下來,並命令我們坐下。接着,兩個日本兵拿着一根長繩子,一人手持一頭,從人羣中圈出一百多人,周圍由大批日本兵押着,帶往漢中門外,用機槍掃死。就這樣,我眼看着這些被抓來的人們,每批一、二百人,被繩子圈起來,又一批一批地被帶到漢中門外槍殺掉。有個別人嚇癱了,不能動彈的,也被就地殺掉了。到了下午五點多鐘,我也被圈進去了,日本兵把我們帶到護城河邊上,趕到河堤斜坡下面。我見到河堤兩側,架着兩挺機槍,再定神一看,眼前橫七豎八全是倒臥着的屍體。

我急了,就情不自禁地向前跑了幾步,縱身一撲,撲倒在亂屍堆上。恰恰就在我撲倒的同時,機槍響了,人們接二連三地倒了下去,我就被埋在別人的屍體下面了。機槍射擊聲停止後,接着又響起了步槍聲。等到步槍聲停止後,我感到屍體堆上像是有人在走動。因爲我是衝着河岸方向臉朝下抱着頭趴着的,通過背上的屍體,感到有人走動的壓力。這時冷不防的,我的背上捱了一刀,火辣辣地疼。原來是日本兵在屍體堆上刺殺尚未斷氣的活人,刀尖穿透我背上那幾個人的屍體,扎到我身上來了。

在這以後,我又連續聽到兩陣機槍聲響,大約還屠殺了兩批人。接着,日軍就放火燒屍,我被濃煙烈火逼得受不了、熬不住了,就趁着天黑,冒着危險,忍痛跳進了秦淮河,幸好河裏水不多,隨後又偷偷地沿着河向南爬去,爬到了水西門旁,躲藏在瓦廠街九號一帶的一個宅院的廚房裏,正好地上有一攤稻草,就用鍋灰抹了抹臉,裝成要飯的,好不容易逃回到了安全區,後來我被送進鼓樓醫院住了五十多天,才醫好了刀傷,現在背上還留有一條五寸多長的傷痕。

一九四六年五月,在遠東國際軍事法庭審判南京大屠殺罪魁日本甲級戰犯松井石根時,我曾作爲見證人之一,到東京出庭作證,以親身受害的經歷和親目所睹的事實,控訴了日本南京大屠殺的暴行。

第十八,清涼山遇難同胞紀念碑。

這個紀念碑位於河海大學清涼山校區禮堂旁,也是在城西,距離漢中門不遠。

日寇從安全區搜捕的大量無辜平民,被押送到清涼山附近的吳家港、韓家橋等地屠殺,死者千餘人。

倖存者俞師傅回憶:1937年,俞師傅和最要好的朋友,在上海做印刷生意。這裏是租界,居住着很多外國人,俞師傅有幾個客戶是日本人。淞滬會戰後,他們回到南京。1937年12月14日,日軍在吳家巷搜尋中國人,當時,俞師傅和好朋友都被搜身。日軍在俞師傅身上搜出了一本通訊錄,上有兩個日本人的名字。看到這個本子後,日本兵認爲他是親日人士,將俞師傅拉到了一邊。而他的朋友則被拉到另一邊。不久,俞師傅就聽到了一陣陣機槍掃射的聲音,朋友等很多中國平民被殺害。

倖存者金家仁曾回憶:日軍侵略南京後,進行大搜捕,當時我家住在寧海路。一次,把人全部趕到街上。我當時的職業是廚師,天天拿菜刀,手上有老繭,日本兵看我年輕,手上又有老繭,就把我從人羣中拉出,立即綁起來,並說"你是中國兵。"我的妻子當時在金陵女子大學難民區避難,四鄰看到我被綁以後,跑去告訴她。她立即趕來,抱着我哭喊着說"我丈夫不是當兵的,他是廚子。"日軍在我身上反覆檢查了幾遍,也沒查出什麼名堂。這時我說"我真是廚子,不信你看我的褲帶,上面都是油。"

沒料到我的話剛說完,那個日本兵就狠狠的用大皮鞋朝我妻子的小肚子上踢了一腳,妻子被踢到老遠的地方,休克過去了。我被帶走,和其它被綁的人一起送到清涼山,用機槍進行屠殺。我從死人堆裏爬出來?被人鬆了綁以後,立即去看妻子,並把她送到鼓樓醫院去搶救。我妻子只住了三、四天醫院,就死了。

同時,日寇在這一線隨意虐殺無辜平民,手段殘忍至極。南京大屠殺時期擔任金陵大學農業專修科難民收容所小組長的劉世堯老人曾回憶,“日本兵將數百名中國人帶到清涼山附近的一個大防空洞裏,把人推入防空洞中,先用汽油燃燒,再用機槍掃射,將數百人活活燒死。”

第十九,五臺山叢葬地紀念碑。

五臺山叢葬地在南京市中心,距離南京大學和鼓樓不遠。

五臺山是城中的一座小山,這裏有個五臺山小學收容了一些難民。

日軍在這裏隨意殺人,後被發現的屍體有300多具。

倖存者易翠蘭回憶:爲了逃生,我和家人隨着城裏的大批難民躲進了“難民區”,好不容易在上海路(五臺山)附近的五條巷一座小樓房臨時住下,當時已有一些難民住在裏面。雖然說是國際安全區,但並不安全,日本鬼子三天兩頭地強行闖入,抓人、殺人、搜尋“花姑娘”,我和家人的臨時住處也不時遭到騷擾。

我記得,當時住的小樓房前有一個水塘,日本鬼子就在塘邊把抓到的人殺死後推到水塘裏,水塘裏滿漂着死難者的屍體,塘水已完全染成了血紅色。有一次,我親眼看到日本鬼子把一個20多歲的小夥子強拉到塘邊,然後用刺刀活活捅死推進塘中,真是慘不忍睹,我爲此經常夜裏被惡夢驚醒!

還有一次,日本鬼子又闖進了我和家人的臨時住處,四處搜找“花姑娘”,所幸我及時躲在很不顯眼的樓梯角落裏,並用亂七八糟的東西蓋住,纔沒被日本鬼子發現。我從樓梯縫隙中看到自己的大嫂被日本鬼子搜到,就在她要被日本鬼子帶出門之際,同住在一起一位軍官太太剛巧從外面進來,日本鬼子見她打扮時髦,人又長得漂亮,而我的嫂子臉上塗着鍋底黑灰,顯得十分“醜陋”,就立即丟下了我的嫂子,撲向那位軍官太太,生拉硬拽地強行把她抓走了,我和嫂子才僥倖逃過一劫。

由於五條巷的住處越來越不安全,在原來老鄰居的相助下,我和家人急忙逃往金陵女子文理學院難民收容所。一路上,我親眼看到許多被日本鬼子殺死的中國人的屍體,有的地方我們是膽顫心驚地跨過屍體走過去的。當時,我滿臉塗着黑灰,頭上頂着一牀被子遮擋,路上遇到日本鬼子,雖然萬幸沒被認出來,但還是捱了鬼子一槍托。

歷盡劫難,我們一家終於逃進了金陵女子文理學院難民收容所裏。自此開始,同其他一萬多名婦女兒童一道,在美國人“華小姐”的保護下,有了相對安全的暫棲之地。但日本鬼子時不時地會來“找岔子”,搞得人心惶惶的。當時,金陵女子文理學院這裏有前門和後門。有一次日本鬼子又到校園裏抓人、找“花姑娘”。“華小姐”在前門擋住了日本鬼子,沒想到其他的日本鬼子從後門進來強姦了人,而且還抓走了十幾個姑娘,記得其中就有原來在我們老坊巷巷口的一家開裱畫店“金”姓老闆家的大媳婦,她後來是死是活就不知道了。

倖存者李秀英此次受了重傷,僥倖未死:1937年12月13日下午,日本軍隊一進城,就開始殺、燒、淫、掠。我因有7個月身孕,躲在五臺山一所小學的地下室裏。12月19日上午9點鐘,來了6個日本兵,跑到地下室,拉走我和其它10多個年輕婦女。我想寧死也不能受辱,急得沒有辦法,就一頭撞在牆上,撞得頭破血流,昏倒在地。我刀不能用,就用牙咬,咬住日軍不放。日軍被咬痛了,哇哇直叫。隔壁屋裏的兩個日軍聽到喊聲,就跑過來幫助這個日軍。

我一人對付這3個人,沒有辦法,但我緊緊抓住刀柄不放,和這個日本兵在地上滾來滾去搏門,其它兩個日軍就用刺刀向我身上亂戳,我的臉上、腿上都被戳了好幾刀。最後,一個日軍向我肚子刺來,我立即失去了知覺,什麼事情也不知道了。日軍走後,父親見我已死,十分傷心。把我擡出去準備埋葬。當他們擡出門的時候,由於冷風的刺激,我甦醒了過來,父親又設法將我送進鼓樓醫院搶救。經過7個月的醫治,我才恢復了健康(實際上她受了重傷,腹中孩子也流產了)。

第二十,北極閣附近遇難同胞紀念碑。

北極閣同樣在南京市中心,距離城市正中心的鼓樓不遠。

日寇進入南京以後,沿着幾條街道,挨家挨戶殘酷屠殺。

當時北極閣在雞籠山腳下,這裏有難民2000多人來不及逃走,全部被日寇殘殺,屍體堵滿了街道。

倖存者楊餘氏回憶:日軍侵佔南京時,我有七個孩子,大的十歲,小的還不滿週歲。當時,我自己領養六個,另一個女兒是交給我住在偉子街的弟弟家寄養的。

一九三七年冬月,日軍進了南京城,我從家裏帶着六個孩子,還有鄰居家一個十五歲的女孩,躲在離家不遠的一個防空洞裏。那曉得躲不住,很快被日本兵發現了,他們先用機槍向防空洞裏掃射後又對準防空洞放火煙燻。等到日軍走後,結果我的六個孩子,以及鄰居家的那個女孩,統統被殺害死了,只剩下我孤零零一個人活着出來。我又急又怕,就慌忙抱了一牀被子逃命,黑夜裏冒着寒冷,抄近路一口氣跑到偉子街我弟弟家裏。

這裏回過頭來補說,當我領着孩子們去躲到防空洞裏的時候,正好我的丈夫不在家。等到他回家後,估計我們大概躲到防空洞了,就趕忙來尋找我們,不湊巧,偏偏又迎頭碰上了日本兵,就被日軍舉起軍刀活活劈死了。事後我才知道,在我丈夫要來尋找我們之前,曾遇到一位老人,勸他不要冒險再找了,找也沒有用,說不定已經全部被殺了……。可嘆我丈夫爲了妻子兒女,沒有聽這位老人的勸阻,結果走到路上就被日軍殺了。

那時,我在弟弟家,心裏卻愁着丈夫的吉凶,實在呆不住,就又回去尋找丈夫。一上了路,恨不得插翅飛,便是遇河過河,哪怕水深天冷,一路上一歪一滑,跌跌爬爬,凍得發僵,拼命跑到防空洞周圍一看,連個活人的影子也沒有。從此我就家破人亡了。我失去了丈夫和孩子,在防空洞裏一下就死去了六個,其中有三個男孩,三個女孩,剩下一個寄養在弟弟家的女孩,不久也病死了。

第二十一,金陵大學難民收容所及遇難同胞紀念碑(南京大學叢葬地)。

金陵大學就是今天的南京大學,這裏是國際安全區的主要區域之一,收留了3萬多難民。

日寇多次進入金陵大學燒殺姦淫,僅僅附近幾個地方收殮屍體就有700多具。

直到50年代,南京大學修建校舍時,還曾挖掘出大量遇難者屍骨。

倖存者伍正禧回憶:日本兵侵犯南京城前,我家住周必由巷十五號。後來形勢緊張,我們一家人搬到難民區金陵女子大學對面的新華巷六十二號避難。日軍進城後的第二天中午,來了三個日本兵,一進屋就大聲吼叫“你們是中國兵嗎?”,然後就把屋裏的年輕人叫了出去,其中有我二哥伍正保,大表哥雲官,三表哥三雲,表叔老王,鄰居宗家的一個叫小六字的。當時在門外還有不少年輕人被押在路邊。這些人被日軍帶走後,一起被機槍掃死。

當時只聽到槍聲,不知在何處,不敢出去看。過了一天,我家又闖進一個日本兵,問我祖母有沒有花姑娘,我祖母沒有回答,日本兵就用刀背打我祖母的膀子。後來,日本兵又問我祖父(名叫伍迪榮,當時六十多歲),我祖父雙目失明,是個睜眼瞎子,當時睡在牀上。他聽不懂日本兵的話,就被日軍連捅三刀,刺刀捅在胸部和大腿,當即死亡。日本兵仍不罷休,突然看見後屋我姑母家的表娘,年僅三十歲,她沒來得及躲避,被日軍發現了。日本兵直奔後屋,將表娘姦污了。

這些是我親眼目睹的,現在提起這些事,我更憎恨日本侵略者對中國人民犯下的滔天罪行。

第二十二,正覺寺遇難同胞紀念碑。

正覺寺地處城南,是南京夫子廟附近武定門的一所寺廟。

本來日本民間信仰佛教,日軍對於僧人保持一些尊敬,大多不會隨便殺害。

日寇此時殺人成癮,早已禽獸不如。在草鞋峽屠殺期間,一部分殺紅了眼的日寇嗜血成性,竟然朝着另一股日軍開火,造成對方几十人傷亡。瘋狂到連自己人都殺,那麼僧人肯定難逃一死。

在12月13日,一股日軍衝入正覺寺內,竟然將17名無辜僧人全部殺死,又在附近殺害多名女尼。

對於僧人除了殺害以外,更有虐殺:倖存者邱榮貴被日軍拉了壯丁,被押解到一處日軍軍營裏殺豬,同他一起做民夫的還有一位和尚!和尚不願意殺豬破戒,加上僧服的袖口非常寬大,幹起活來不方便,看起來笨手笨腳。旁邊的日軍士兵認爲和尚幹活不賣力,就將和尚痛打一頓扔到河裏。和尚從冰冷的河裏爬上來,日軍就用刺刀再次逼他跳進河裏,如此反覆,最終和尚淹死在河裏。

還有更可怕的虐殺。

幾個日本兵在中華門附近輪姦了一個少女,此時恰好一名中國僧人逃難經過。日本兵攔住中國僧人,竟然威逼他也去姦污少女。僧人抵死不從,日本兵竟然將其生殖器斬斷,導致僧人痛苦死去。

第二十三,抗日粵軍烈士墓碑。

經歷淞滬會戰的廣東籍傷兵被撤退到南京,主要留在今天中央門外張王廟的醫院養傷。

參加南京保衛戰的粵軍傷兵也在這裏養傷,在大屠殺期間被日寇一個不留全部殘殺。

當時將這些粵軍官兵遺體,被廣東同鄉會掩埋於廣東山莊墓園內。

1941年10月,廣東同鄉會偷偷爲這些被屠殺的粵軍立碑,抗戰勝利後改爲“抗日烈士之墓”。

在這處墓園中,先後清理出70多具粵軍官兵遺骨。

其實,僅僅參加南京保衛戰的粵軍第66軍和第83軍兩個軍,此戰中傷亡就過半,第159 師的代師長羅策羣中將殉國。粵軍殉國的高級軍官,還有第一六零師參謀長司徒非少將、第一五六師參謀長姚中英少將、第一五九第四七七旅副旅長黃紀福上校、第九五六團團長蔡如柏上校等。

以上就是南京的二十三處南京大屠殺遇難者紀念碑。

實際上,日軍的屠殺地點遍佈全城,南京到處都是屍體,這二十三處只能說是代表性地點罷了。

倖存者沈錫恩是南京城內回族阿訇,大屠殺後主要負責收殮回族遇害者的遺體。

他的回憶相當恐怖,收殮的回族羣衆屍體遍佈全市,也包括自己年僅3歲的女兒:日本軍隊進南京前,我家住在雞鵝巷禮拜寺。一家九口人,父母親、我們夫婦和五個孩子。我和父親都是伊斯蘭教的阿訇。

一九三七年陰曆十月底,因爲形勢緊張,我們搬到豆菜橋(五臺山附近)二十八號難民收容所,住在二樓。冬月十二日,日本兵一進城就燒、殺、搶,闖進哪家,哪家就倒黴。有一天,豆菜橋來了三個日本兵,其中一個闖進我家。我家後屋的鄰居李擴飛,是個28歲的老姑娘,她看到日本兵進來,機智地抱着我家三歲的女兒月雲,坐在我們的身邊,想以此顯示她已是有孩子的媽媽了。日軍看她長得漂亮,把月雲硬從擴飛懷裏拉出,一下摔到牆角,把擴飛連推帶搡弄到後房強姦了。我的孩子月雲被摔得半死不活,眼睛直向上翻,沒過兩天就死了。後來擴飛母女躲進金陵大學難民收容所,但日本兵還不斷來纏她,母女倆感到走投無路,跳進金陵大學池塘尋死,幸好被人救起。

一九三八年農曆正月,許多回民受害者的親屬一起來請求我和馬長髮、王壽仁、戈長髮、麻子和、張子惠,還有我父親沈德成等幾個回民阿訇出來收埋屍體。我去找當時維持會的負責人孫淑榮(回族)幫忙,自己做了臂章作爲身份證明,組成了回民掩埋隊,開始收埋回民遇難同胞屍體。

我們收埋的第一具屍體是看管雞鵝巷清真寺的張爸,他六十多歲,死時趴在地上,因爲曝屍時間太長,屍體都開始腐爛了。按照宗教習慣,要先清洗屍體,再舉行土葬。清洗屍體,首先得脫掉衣服,很多屍體衣服已經沒法脫下,只好用剪刀剪開。土葬也沒有平時埋的那麼仔細。當時,由膽大的、有力氣的人收屍,我和幾個身體較弱的人舉行儀式。

埋屍的地點,主要在紅土橋(今廣州路)、冬瓜市(今南京師範大學)、五臺山三處,紅土橋、冬瓜市埋得最多,還有九華山等地。

我們一直參與掩埋屍體,先後有三個多月的時間。那段時間裏,幾乎天天都有人來找我們收屍,少時一天有二、三具,多時有七、八具,大多數是每天有四、五具。有時照應不過來,就分成兩個組。最初是埋一具登記一次,後來無法再逐個登記,就一批批登記。收埋的總數不下四百具,而且都是雞鵝巷清真寺(處於城中鬧市區)周圍被殺的回族人。收埋的屍體中,男女老幼都有,有一家母子二人被害後倒在地上,小男孩才七、八歲,頭朝着他媽媽,死得很慘。當時南京城裏,到處都可以看到橫七豎八的屍體。烏龍潭裏漂滿了屍體,偌大一個塘,幾乎看不到水面,水的顏色也成了紅的。九華山下也堆滿了來不及收埋的屍體。我現在一想到那時的情景,提起那些地方,就不由得心驚肉跳。

其實,南京還有多處沒有立碑的遇難同胞叢葬處。

比如殷山磯叢葬處,這個叢葬地位於南京市建鄴區沙洲街道雙和村附近一個名爲殷山磯的小山上。被當地村民稱爲“大墳”的叢葬地三面環山,位於一個山坳中,埋葬着附近沙洲圩雙和村被屠殺的100多平民。

參加埋屍的趙福友回憶:當時雙和村周圍到處都是屍體,有男有女,有的屍體被綁住了手臂。我知道名字的死者就有村裏25歲的趙新貴和他的老婆趙顧氏、24歲的楊小二,還有23歲的趙楊氏等。村裏有幾十個村民參與了埋屍,掩埋的時候,我們用獨輪車推,用籮筐抬,把屍體運到山坳裏,前後埋了15天。屍體多,填上土後,山坳裏起來了一個墳頭。

人性雖陰暗殘暴,但日本士兵的各種暴行已經達到人類殘暴的頂峯。

中國人說禽獸不如,但禽獸也不會像日本兵這樣殘害虐殺同類。

爲什麼日本軍人會這樣?

他們或多或少領悟了日本社會的實質。

日本軍國主義社會,是財閥、軍頭、貴族爲統治階層,普通老百姓生活艱難。

在日本統治階層看來,底層日本民衆包括日軍士兵只是奴隸、炮灰,是無足輕重的消耗品,根本一錢不值。

所以,日本統治階層沒有把這些日本士兵當人看,任由他們像野狗一樣死去,軍官還可以肆無忌憚的虐待士兵。那麼,對於日本士兵來說,既然我的性命尚且如螻蟻,他們敵人的平民比我地位還低,就更可以隨意殺害甚至虐殺了。

簡而言之,日本軍國主義文化制度,是一種披着文明外皮的獸性文化,戰爭中各種暴行就是必然的現象。如果一羣豺狼野獸卻能善良溫和的對待別人,這才離譜的事情。

聲明:

本文參考

圖片來自網絡的百度圖片,如有侵權請通知刪除。