魯迅同五烈士的關係究竟怎麼樣?1931年1月17日左聯五烈士被捕

薩沙歷史上的今天。

作者:薩沙

本文章爲薩沙原創,謝絕任何媒體轉載

魯迅同五烈士的關係究竟怎麼樣?1931年1月17日:中國共產黨領導的左翼作家聯盟中五位作家柔石、李求實、殷夫、胡也頻、馮鏗於中國國民黨的大搜捕中在上海被捕。

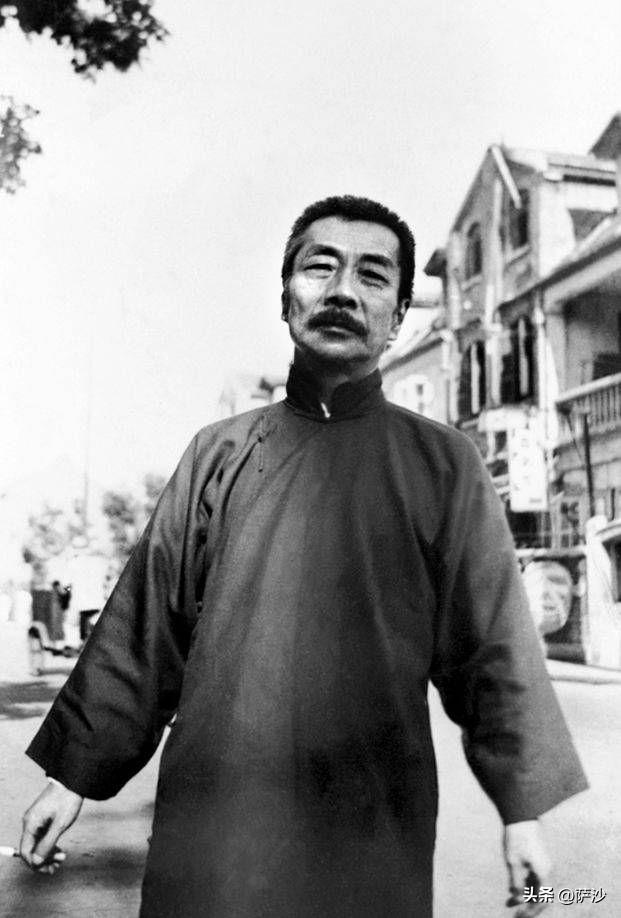

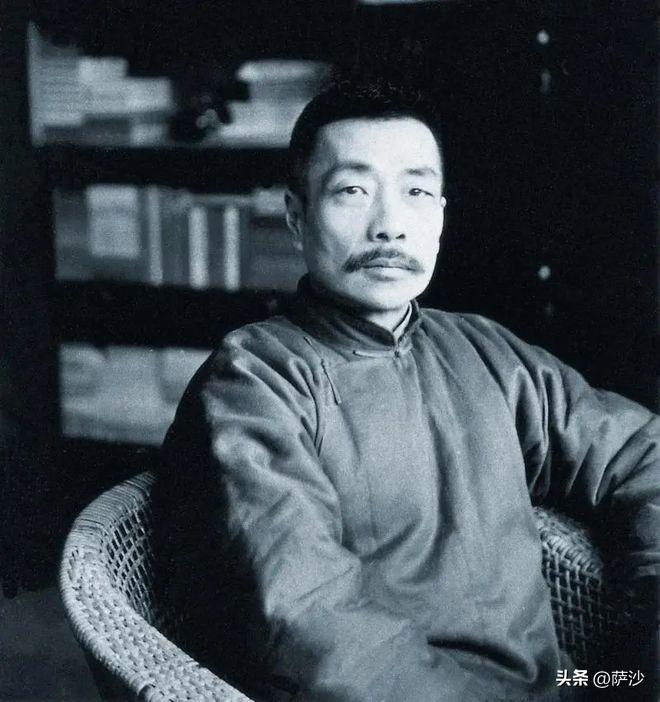

魯迅先生在文章中,悼念過被殺害的老友柔石。

回憶同柔石的種種經歷,魯迅的描述頗有意思:那時我在上海,也有一個惟一的不但敢於隨便談笑,而且還敢於託他辦點私事的人,那就是送書去給白莽的柔石。我和柔石最初的相見,不知道是何時,在那裏。他彷彿說過,曾在北京聽過我的講義,那麼,當在八九年之前了。我也忘記了在上海怎麼來往起來,總之,他那時住在景雲裏,離我的寓所不過四五家門面,不知怎麼一來,就來往起來了。

他的迂漸漸的改變起來,終於也敢和女性的同鄉或朋友一同去走路了,但那距離,卻至少總有三四尺的。這方法很不好,有時我在路上遇見他,只要在相距三四尺前後或左右有一個年青漂亮的女人,我便會疑心就是他的朋友。但他和我一同走路的時候,可就走得近了,簡直是扶住我,因爲怕我被汽車或電車撞死;我這面也爲他近視而又要照顧別人擔心,大家都蒼皇失措的愁一路,所以倘不是萬不得已,我是不大和他一同出去的,我實在看得他喫力,因而自己也喫力。

魯迅思想的左傾,應該是在20年代後期纔開始的。

1925年,魯迅捲入了北京女子師範大學的學潮,大力支持許廣平、劉和珍等女學生,同女校長楊蔭榆鬧得天翻地覆。後來我們才知道,許廣平是魯迅的女友,當時兩人戀情還是祕密。

而魯迅一個身份是,國民政府教育部的科長,他卻公開帶頭反對教育部。

教育部長章士釗很憤怒,將魯迅解僱。

魯迅哪裏是好惹的,向中華民國平政院提起行政訴訟並勝訴,可以官復原職。只是,教育部同僚都對魯迅側目而視,顯然這份工作沒法繼續幹,魯迅也沒有復職過。此事鬧得太大,北方的大學也鮮有敢招聘魯迅教書的。

隨後的三一八慘案中,魯迅因爲悼念被殺害的學生劉和珍等人,被段祺瑞政府認爲是煽動者,上了黑名單。

魯迅爲了躲避災禍,選擇帶着許廣平南下去廈門大學任教,後來又去了廣州中山大學。

在廣州的時候,魯迅公開同許廣平同居,他的學生們也稱許廣平爲師母。

魯迅是有原配太太朱安的,許廣平只是妾室。在那個年代,名人納妾也不是什麼稀奇事,風流的文人有姨太太更是不少。

沒多久,1927年4月蔣介石又發動了四一二事件,廣州被捕的中國共產黨黨員和羣衆共5000餘人,其中2100餘人被殺。

要知道,被魯迅破口大罵的三一八慘案,段祺瑞政府不過打死了47個人。

魯迅顯然無法接受,驚呼:“我一生中從未見過有這麼殺人的。”

是非之地不宜久留,更別說魯迅在廣州同一些共產黨員來往密切。

最終,魯迅在1927年10月選擇去了上海租界,進入洋人的地盤,從此沒有再搬家過。

在租界中,魯迅寫文章基本是沒問題,不可能被中國的任何勢力逮捕。

這個時期魯迅不是左傾分子,對馬列主義也不太瞭解:1927年到1929年,創造社與太陽社的左派成員和魯迅展開了論戰,他們批評魯迅“開倒車”,“不再吶喊”,是“青年的絆腳石”,是“以趣味爲中心的文藝”,郭沫若甚至稱他是法西斯分子,魯迅則認爲他們“把宣傳當文藝”、“技巧拙劣”、“極左傾”、“不敢正視革命自身的暴力和黑暗”,是才子加流氓,魯迅進一步提出人的性格、感情等帶有階級性,但並不只有階級性。

在這段時期的論戰中,魯迅思想開始左傾,最終成爲共產黨的同路人。

這段歷史比較敏感,薩沙不想多說。

只說說魯迅同柔石等人的私人關係。

在衆多左翼作家中,魯迅最早認識的似乎是殷夫,又名白莽,真名叫做徐孝傑。他是浙江象山縣人,同魯迅是小同鄉(紹興和寧波靠在一起),通過《奔流》月刊認識魯迅。

《奔流》月刊是,魯迅在上海創辦並親自主編的第一份文學刊物。《奔流》月刊1928年6月20日創刊, 1929年12月20日出至第2卷第5期停刊, 殷夫就是這一時期同魯迅相識。

殷夫投稿《奔流》一些詩,還翻譯了一些詩。當年沒有什麼快遞業務,殷夫是親自將稿件送給魯迅,兩人就見了面。

殷夫上過同濟大學,是個知識分子,同魯迅有共同話題。

此時,殷夫就是共產黨員了。

殷夫幾個兄弟都很聰明,大哥徐培根後來在臺灣做到國防研究院教育長,陸軍二級上將軍銜。

不過,殷夫走的道路和大哥不同,早在17歲還在上高中,就加入了共青團的前身組織,也因此被捕關押三個月。當時大哥徐培根擔任國軍第八十五師參謀長,託了關係纔將殷夫營救出來。

殷夫考入同濟大學,在大哥面前裝作不參加政治社團,實際上暗中加入了共產黨。

從1928年,殷夫又一次被捕。爲了避免連累家人,他在1929年同家庭斷絕關係,去上海繼續活動。革命者也要喫飯,殷夫迫於生計多次投稿,認識了魯迅。

同魯迅見了兩次面以後,殷夫再一次被捕。

魯迅回憶過這次經歷:我們第三次相見,我記得是在一個熱天。有人打門了,我去開門時,來的就是殷夫,卻穿着一件厚棉袍,汗流滿面,彼此都不禁失笑。這時他才告訴我他是一個革命者,剛由被捕而釋出,衣服和書籍全被沒收了,連我送他的那兩本;身上的袍子是從朋友那裏借來的,沒有夾衫,而必須穿長衣,所以只好這麼出汗。我想,這大約就是林莽先生說的“又一次的被了捕”的那一次了。我很欣幸他的得釋,就趕緊付給稿費,使他可以買一件夾衫。

魯迅和殷夫的交往,也就這麼多!

殷夫一直投身革命事業,直到被捕:1929年冬天到1930年,參加編輯共青團中央機關刊物《列寧青年》,參加編輯青年反帝大同盟刊物《摩登青年》。1930年3月中國左翼作家聯盟成立,殷夫即加入爲盟員。同年5月,與胡也頻、柔石、馮鏗等人作爲左聯代表,參加在上海祕密召開的全國蘇維埃區域代表大會。1931年1月17日在上海被捕,這是殷夫第四次被捕,2月7日深夜在上海龍華刑場被處決,年僅22歲。

有人問,殷夫被處決時,他的大哥徐培根爲什麼不救人?

這是因爲,徐培根也失勢了,被趕到德國就讀陸軍參謀大學,直到9月918事變爆發後纔回國。其實徐培根就算就在上海,以他的能量是不足以救出弟弟的,畢竟這是驚天大案。

相比見過3次的殷夫,魯迅同柔石的私交更好。

據統計,從1928年6月至1931年1月,兩年半的時間,僅在魯迅的日記裏,記錄下與柔石見面就有100次,或談話,或商議工作,或一塊兒外出買書等等,但更多的是請柔石等人上門喫飯。如有人帶來些家鄉菜等物品,魯迅一定邀請柔石上門分享。交往如此頻繁,這在魯迅的朋友與學生中是僅見的。

可見,魯迅和柔石相當投緣。

柔石本名趙平福,是浙江寧海人,同魯迅是大同鄉。

柔石從杭州第一師範學校畢業,曾擔任小學老師。據說柔石1925年去北大旁聽,聽過魯迅的課。

柔石有三分讀書人的迂腐,不過是有能力的文人:1927年在浙江省寧海縣創辦寧海中學,任浙江寧海縣教育局長,改革全縣教育。1928年中共領導農民在寧海縣城起義,被殘酷鎮壓,這就是亭旁起義。柔石思想左傾,在寧海縣站不住腳,只能逃亡上海。

柔石在老家有原配妻子吳素瑛,兩人結婚超過10年,還生育了3個孩子。

柔石在1929年遇到了女作家馮鏗,後者也是個共產黨員。

馮鏗結婚多年,但夫妻感情不和,早已分居。

馮鏗同柔石相戀,在柔石29歲生日之後兩人開始同居,但是時間不長。僅僅4個月後,這對革命情侶雙雙被處決。

魯迅對馮鏗一直有些看法:他說的並不是空話,真也在從新學起來了,其時他曾經帶了一個朋友來訪我,那就是馮鏗女士。談了一些天,我對於她終於很隔膜,我疑心她有點羅曼諦克,急於事功;我又疑心柔石的近來要做大部的小說,是發源於她的主張的。但我又疑心我自己,也許是柔石的先前的斬釘截鐵的回答,正中了我那其實是偷懶的主張的傷疤,所以不自覺地遷怒到她身上去了。——我其實也並不比我所怕見的神經過敏而自尊的文學青年高明。她的體質是弱的,也並不美麗。

柔石入黨比較遲,直到1930年5月纔在馮雪峯介紹下入黨,當時左翼作家聯盟已經成立。柔石入黨後就被重用,擔任“中華全國蘇維埃代表大會中央準備委員會”祕書。

柔石的另外一個重要作用,是讓馮雪峯認識了魯迅。

馮雪峯同樣是知識分子,是柔石在杭州第一師範學校的同學。馮雪峯早在1927年就入黨了,期間一直被通緝,只能到處躲避,最終去了上海。

同柔石、殷夫不一樣,馮雪峯可是共產黨的重要人物,在1932年擔任中共中央宣傳部文化工作委員會書記。1933年任中共江蘇省委宣傳部部長。負責籌備在上海舉行的以反對日本帝國主義爲主題的遠東反戰會議。同年,馮雪峯奉調往中央蘇區工作,但任中央黨校教務主任。1934年參加中國共產黨六屆五中全會。當選爲中華蘇維埃政府中央執行委員會候補執行委員。任中央蘇區黨校副校長。

馮雪峯是魯迅徹底左傾的重要推手,不過這是後話了。

那麼,柔石、殷夫、馮鏗是怎麼被捕的?

1931年1月17日,上海英租界巡捕突襲了上海三馬路東方旅社(現漢口路613號)31號房間,抓住了柔石、馮鏗、殷夫、胡也頻、林育南、蘇鐵、李求實、劉後春8人。同一時間,離東方旅社不遠的天津路上的中山旅社,從中抓捕了歐陽立安、蔡伯真、伍仲文、阿剛等4人。直到20日凌晨,巡捕們從東方旅社、中山旅社、華德路鴻雲坊152號、武昌路650號等處陸續抓走了36人,全部是共產黨員。在這些人中,社會影響最大的是5名左翼作家:李求實、柔石、胡也頻、殷夫與馮鏗,後稱“左聯五烈士”。

據中共黨員李沫英的回憶,是一個名叫唐虞(又名王掘夫)的交通員告的密。

唐虞是《紅旗報》的記者,被捕後架不住拷打,交代了相關會議的信息。

不過,現代歷史學家對此持懷疑態度。區區一個唐虞,恐怕沒有這麼大的能量,能夠交代出這麼多黨員。被捕的共產黨員可是高達36人,包括10位中共各省市的書記、5位左翼作家、幾位中央委員、上海工會領導人,還有軍隊幹部等。

有人懷疑還有更高層的人士泄密,唐虞只是泄密者之一。

在1月23日,英租界將這36人引渡給國民政府,關押在上海警備司令部。

黨組織試圖營救,媒體輿論認爲未必會判死刑。

魯迅這麼回憶:他在囚繫中,我見過兩次他寫給同鄉的信,第一回是這樣的——“我與三十五位同犯(七個女的)於昨日到龍華。並於昨夜上了鐐,開政治犯從未上鐐之紀錄。此案累及太大,我一時恐難出獄,書店事望兄爲我代辦之。現亦好,且跟殷夫兄學德文,此事可告周先生;望周先生勿念,我等未受刑。捕房和公安局,幾次問周先生地址,但我那裏知道。諸望勿念。祝好!趙少雄一月二十四日。”以上正面。“洋鐵飯碗,要二三隻如不能見面,可將東西望轉交趙少雄”以上背面。他的心情並未改變,想學德文,更加努力;也仍在記念我,像在馬路上行走時候一般。但他信裏有些話是錯誤的,政治犯而上鐐,並非從他們開始,但他向來看得官場還太高,以爲文明至今,到他們纔開始了嚴酷。其實是不然的。

果然,第二封信就很不同,措詞非常慘苦,且說馮女士的面目都浮腫了,可惜我沒有抄下這封信。其時傳說也更加紛繁,說他可以贖出的也有,說他已經解往南京的也有,毫無確信;而用函電來探問我的消息的也多起來,連母親在北京也急得生病了,我只得一一發信去更正,這樣的大約有二十天。天氣愈冷了,我不知道柔石在那裏有被褥不?我們是有的。洋鐵碗可曾收到了沒有?……但忽然得到一個可靠的消息,說柔石和其他二十三人,已於二月七日夜或八日晨,在龍華警備司令部被槍斃了,他的身上中了十彈。原來如此!……

魯迅的說法沒錯!

被移交給國民政府才10天時間,也就是2月3日,還不滿20歲的歐陽立安無意中偷聽到獄卒的對話,知道他們很快要被執行死刑。

到了2月7日夜裏,包括3名女性在內24人被從牢房帶走,在淞滬警備司令部附近的荒野祕密執行了死刑。

死刑是亂槍掃射,平均每個烈士中了七八槍。柔石頭部、胸部連中10彈,馮鏗身中7彈。一同遇難的,還有林彪的親哥哥林育南。這是一個相貌英俊,器宇軒昂,能力超羣的老共產黨員(1922年入黨)。林彪多次說過,自己的能力不如哥哥林育南。如果林育南不死,建國後最低也是個部長。

這個事件對魯迅影響很大。

得知柔石等人被捕後,魯迅唯恐被牽連,選擇暫時躲避:明日書店要出一種期刊,請柔石去做編輯,他答應了;書店還想印我的譯著,託他來問版稅的辦法,我便將我和北新書局所訂的合同,抄了一份交給他,他向衣袋裏一塞,匆匆的走了。其時是一九三一年一月十六日的夜間,而不料這一去,竟就是我和他相見的末一回,竟就是我們的永訣。第二天,他就在一個會場上被捕了,衣袋裏還藏着我那印書的合同,聽說官廳因此正在找尋我。印書的合同,是明明白白的,但我不願意到那些不明不白的地方去辯解。

記得《說岳全傳》裏講過一個高僧,當追捕的差役剛到寺門之前,他就“坐化”了,還留下什麼“何立從東來,我向西方走”的偈子。這是奴隸所幻想的脫離苦海的惟一的好方法,“劍俠”盼不到,最自在的惟此而已。我不是高僧,沒有涅磐的自由,卻還有生之留戀,我於是就逃走這一夜,我燒掉了朋友們的舊信札,就和女人抱着孩子走在一個客棧裏。不幾天,即聽得外面紛紛傳我被捕,或是被殺了,柔石的消息卻很少。有的說,他曾經被巡捕帶到明日書店裏,問是否是編輯;有的說,他曾經被巡捕帶往北新書局去,問是否是柔石,手上上了銬,可見案情是重的。但怎樣的案情,卻誰也不明白。

需要說明的是,明明柔石這些朋友已經遇害,魯迅如果選擇明哲保身的話,顯然應該同左傾人士保持距離,但他沒這麼做。

可見,魯迅在當時還是有明確的政治主張的。

聲明:

本文參考

圖片來自網絡的百度圖片,如有侵權請通知刪除。