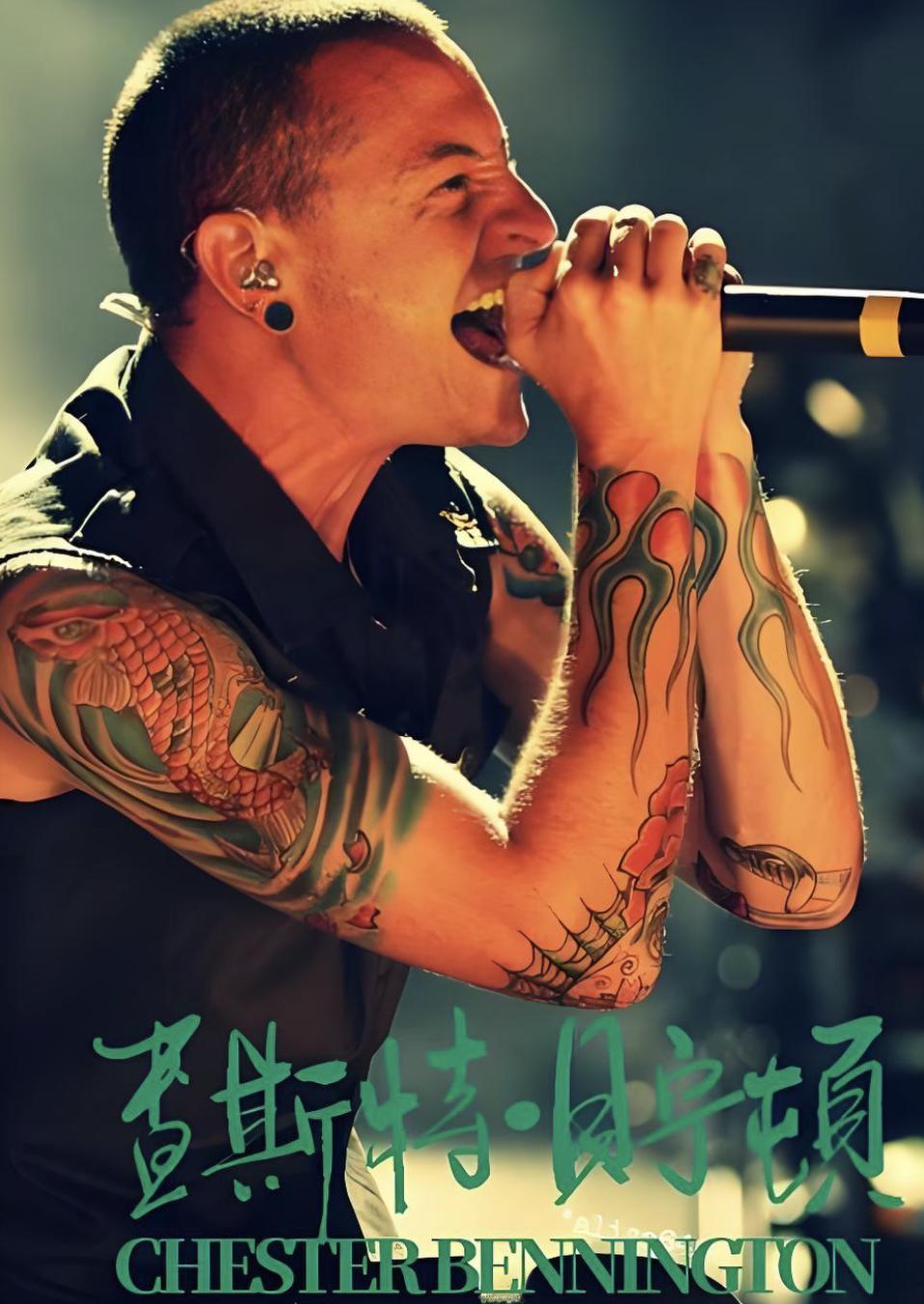

被霸凌、性侵的搖滾巨星,他用歌聲拯救無數人,自己卻抑鬱自殺

撰文 | echo

編輯 | 1號嘮嗑員

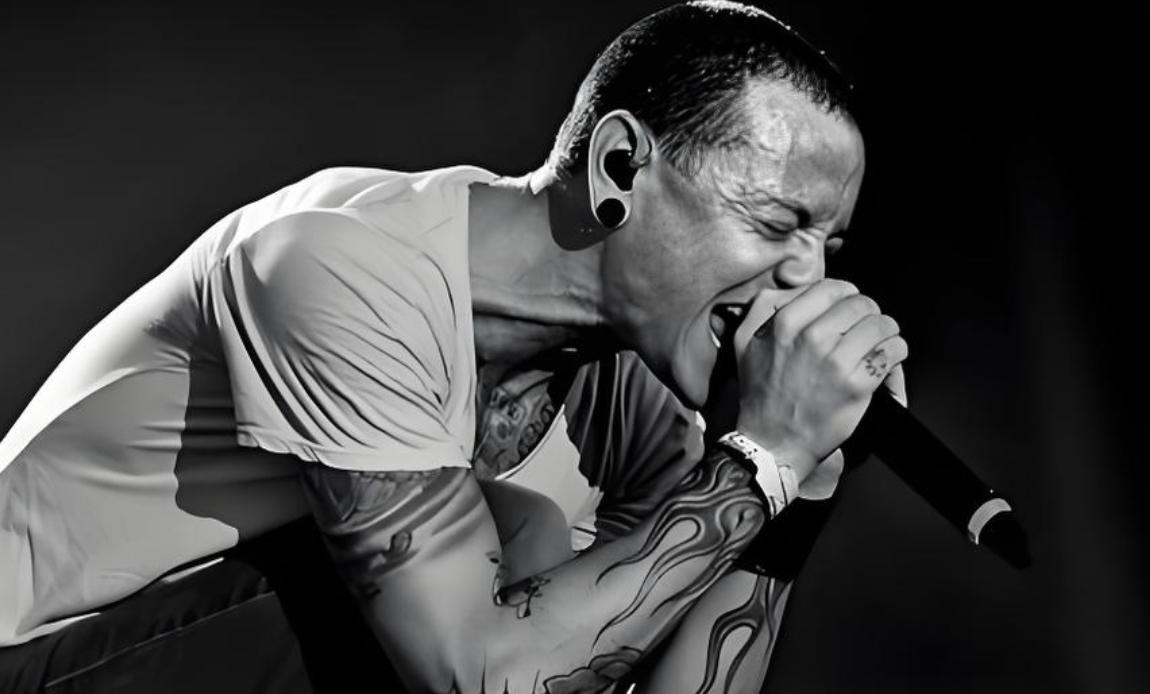

他的嘶吼被樂迷視作“價值連城的聲帶武器”,每一次吶喊都是對靈魂的叩擊。

他將童年創傷譜寫成歌,拯救了無數瀕臨崩潰的生命,卻唯獨沒能救贖自己。

從亞利桑那州遭受性侵與霸凌的瘦弱男孩,到七奪格萊美獎、專輯銷量超1億張的搖滾巨星。

他的人生先被命運的毒蛇纏住咽喉,最終卻用音樂爲世界點亮火炬。

全世界的歌迷,至今仍在嘶吼着他的歌詞,彷彿他從未離開。

而這個被痛苦浸透靈魂的傳奇,先用黑暗滋養藝術,最終讓藝術成爲了照向黑暗的光。

01

1976年查斯特·貝寧頓出生美國亞利桑那州菲尼克斯。

父親是一名負責調查兒童性虐案件的警探,母親蘇珊是一名護士。

作爲家裏的老幺,他本應該擁有一個幸福的童年。

但事與願違,在人生本該歡聲笑語的青春年華里,查斯特卻活得墮落絕望。

亞利桑那州的烈日無情地炙烤着這片土地,在一個普通社區的廉租公寓裏。

7歲的查斯特·貝寧頓將自己緊緊蜷縮在狹小的衣櫃深處。

他用枕頭死死捂住耳朵,試圖隔絕門外父母越來越激烈的爭吵聲。

衣櫃裏瀰漫着樟腦丸和潮溼木頭的混合氣味,這個狹小空間成了他唯一的避難所。

然而,比父母離異更殘酷的是,這個瘦弱男孩還遭到一位年長男性的長達六年的性虐待,他礙於羞恥和恐懼,從未向他人透露心聲。

“每一天都像是在地獄裏掙扎”。

多年後他在接受《滾石》雜誌採訪時聲音顫抖地回憶:

“我感覺自己的靈魂被撕成了碎片,只有音樂能讓我暫時忘記這些痛苦。”

經歷悲慘童年的查斯特·貝寧頓,到了青少年時期又成爲了校園霸凌的典型目標。

戴着厚厚的眼鏡,身材比同齡人瘦小,他每天上學都要經歷一場噩夢。

同學們會把他堵在廁所隔間裏,用髒水潑灑他的全身;

午餐時間,他的飯錢經常被搶走,只能躲在操場角落餓着肚子舔鉛筆充飢。

這種被孤立和欺辱的經歷,讓他變得越來越沉默寡言,內心充滿了不安與焦躁。

也就是在那時,音樂成了他唯一的避難所。

他開始瘋狂地學習各種樂器,先是鋼琴,然後是吉他。

放學後,他總是最後一個離開音樂教室,手指在琴鍵上反覆練習,直到夜色深沉。

這種對音樂的癡迷,不僅是爲了逃避現實的痛苦,更是他表達內心的一種方式。

1993年,17歲的查斯特迎來了人生的第一個轉折點,他加入了本地的一支樂隊Grey Daze,擔任主唱。

每次排練,他都會提前一個小時到場,仔細調試設備,反覆練習每句歌詞的發音。

雖然演出機會不多,報酬也少得可憐,但他從未缺席過任何一次排練。

爲了維持生計,他不得不在漢堡王打工。

每天放學後,他都要趕去餐廳翻烤肉餅,雙手經常被熱油燙出水泡。

下班後,他顧不上休息,又匆匆趕往排練室。

隊友們常說,經常能看到他一邊啃着漢堡,一邊研究樂譜。

在Grey Daze的三年裏,他逐漸形成了自己獨特的演唱風格,學會了如何用歌聲表達內心的情感。

那些在快餐店打工的夜晚,那些在排練室度過的週末,都成爲了他音樂之路上的寶貴財富。

02

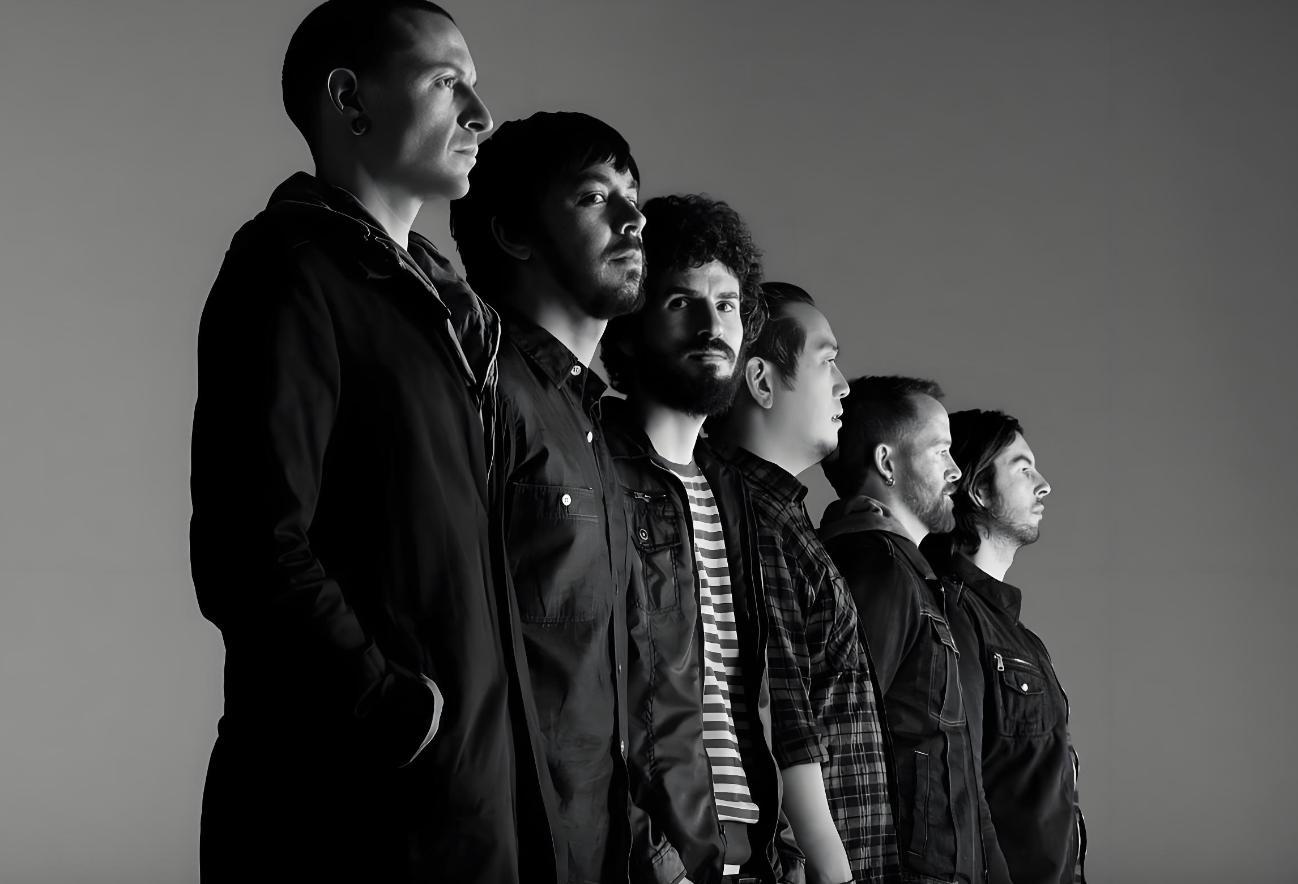

1996年的洛杉磯,空氣裏瀰漫着夢想與失落交織的氣息。

在一家名爲“黎明”的排練室裏,查斯特·貝寧頓與麥克·信田初次相遇。

這個排練室瀕臨倒閉,牆皮脫落,設備破舊,正是無數地下樂隊的真實寫照。

當時名爲“Xero”的樂隊窘迫到所有成員必須共用一根吉他連接線,誰的段落輪到誰使用。

他們的首次公開演出,是在一個僅能容納三十人的小型俱樂部,臺下稀稀落落站着9個觀衆,其中6個還是等待上場或其他樂隊的成員,純粹出於“江湖道義”前來捧場。

但即便如此,他們眼中對音樂的火焰也從未熄滅。

轉折的曙光在2000年悄然降臨。

樂隊錄製的《混合理論》Demo幾經周折,最終被華納唱片的一位製作人偶然聽到。

這位製作人被其中狂暴的能量與深沉的旋律感所震撼,當即決定簽下他們。

爲了避免與另一支同名樂隊產生糾紛,他們需要一個新的名字。

靈感來自聖塔莫尼卡一處他們排練後常去休息、佈滿塗鴉的林肯公園。

這個名字彷彿一個預言,預示着他們將從一個具體的物理地點,躍升爲一種全球性的文化現象。

然而,成功的道路並非坦途,尤其是在將內心最深處的傷疤撕開,呈現給世界的時候。

《Crawling》這首歌的錄製過程堪稱整張專輯中最慘烈的一役。

在密閉的錄音棚裏,歌詞與旋律像鑰匙一樣,一次次撬開查斯特緊鎖的記憶閘門,童年遭受侵害的恐怖畫面與無助感反覆湧現。

據製作人後來回憶,查斯特·貝寧頓在錄製過程中因情緒崩潰而中斷了整整26次。

他或蹲在角落痛哭,或憤怒地捶打牆壁,需要很長時間才能平復。

但藝術的奇妙就在於此,當他在製作人的鼓勵下,決定將這次錄製當作最後一次宣泄時,那股撕心裂肺、彷彿從靈魂深處榨取出的嘶吼竟一次通過。

正是這個充滿原始痛苦與真實力量的版本,後來一舉斬獲格萊美“最佳硬搖滾表演”獎盃,評委們評價其“完成了一次將個人痛苦轉化爲藝術核爆的壯舉”。

《混合理論》專輯最終在全球創下超過3000萬張的銷量神話,將林肯公園推向了世界之巔。

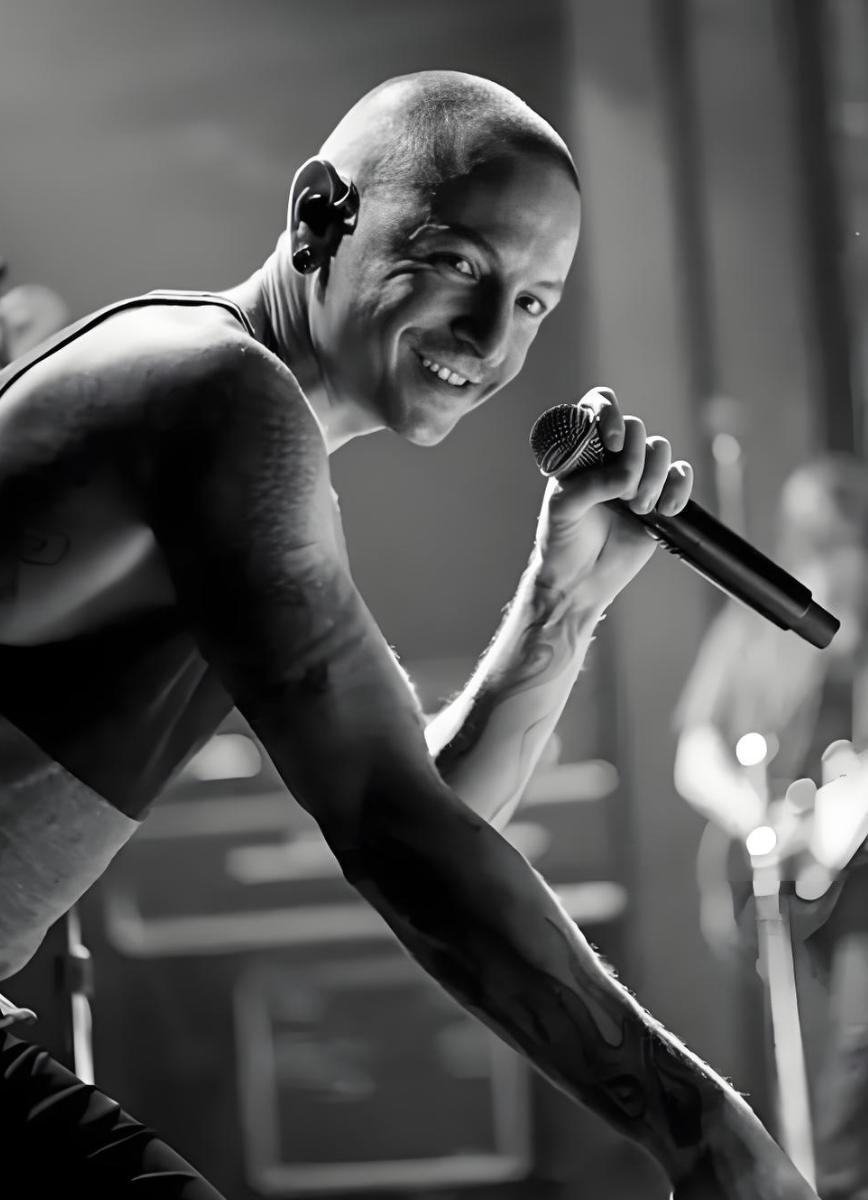

但比起這些耀眼的商業數據和獎盃,最讓查斯特本人感到震撼與使命感的,是一封輾轉送到他手中的粉絲來信。

信中寫道:“就在我的手指已經扣上扳機的那一刻,耳機裏傳來《In the End》。我突然覺得,世界上有人懂我的痛苦。我放下了槍。”

這封信讓查斯特第一次真切地意識到,他的歌聲不僅是個人痛苦的出口,更成爲了遙遠世界中另一個孤獨靈魂的救命繩索。

三、

樂隊的全球巡演日程表,密密麻麻的行程如同死亡的倒計時,無情地吞噬着查斯特·貝寧頓的身心。

在短短18個月內,他們的足跡遍及全球52個國家,飛機艙成爲臨時的臥室,不同城市的舞臺在記憶中混淆。

在這種高強度、連軸轉的演出壓力下,查斯特·貝寧頓開始越來越依賴酒精和強效處方藥來維持狀態。

隊友麥克·信田後來在自傳中寫道:“我們都能看出查斯特在硬撐,但演出必須繼續。

有一次在柏林,他在上臺前喝了半瓶威士忌,卻在舞臺上貢獻了最精彩的表演。”

2003年,在東京巨蛋體育館面對數萬瘋狂歌迷的演唱會上,悲劇終於發生——因藥物與酒精的嚴重混合反應,他在後臺突然暈厥。

當他在一片混亂中恢復意識時,說的第一句話不是關心自己的身體,而是虛弱地問:“演出……麥克風還在響嗎?”

這一問,道盡了他對舞臺的執念與身爲職業藝人的責任感。

臺前,他是那個能點燃全場的搖滾之神,用燃燒的表演透支着生命;

幕後,他卻常常蜷縮在冰冷的化妝間角落,用匕首在手臂上劃下一道道傷痕。

事後他對隊友解釋,這並非單純的自毀,而是“在無盡的虛無和麻木中,我需要痛感來確認自己還真實地存在着。”

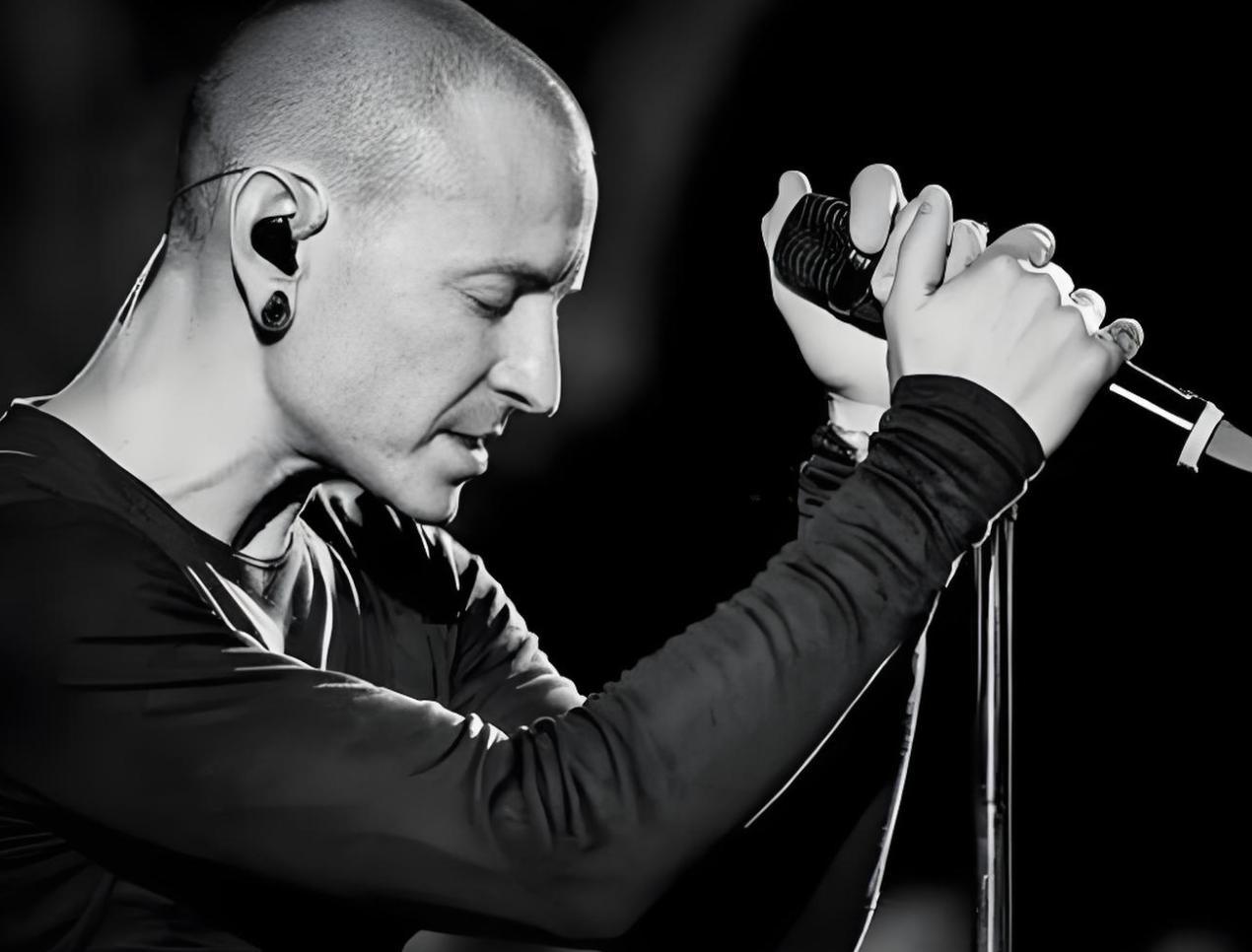

2015年5月18日,摯友克里斯·康奈爾(聲音花園樂隊主唱)上吊自殺的噩耗,如同第一塊巨型、無法撼動的巨石,重重地壓在了查斯特早已不堪重負的心靈上。

在康奈爾的葬禮上,當查斯特·貝寧頓被邀請清唱一首告別的《Hallelujah》時,唱到中途他突然失聲,哽咽得無法繼續,最終他俯下身,對着棺木喃喃低語,彷彿在進行最後一次對話:”你現在……不疼了,對嗎?”

這句充滿悲傷與理解的問候,讓在場所有人無不動容。

好友的離世彷彿打開了命運的潘多拉魔盒,加劇了他自身的抑鬱。

此後一年,他曾祕密入住一家戒斷中心接受治療,試圖擺脫對藥物的依賴,重新掌控人生。

然而,就在他懷着微弱希望出院的當天,迎接他的不是鼓勵,而是網絡上一個陌生賬號發出的冰冷而惡毒的留言:“過氣明星又開始用抑鬱症炒作了!”

這句輕描淡寫的嘲諷,像一把淬毒的匕首,刺穿了他剛剛開始嘗試癒合的傷口。

2017年的專輯《光芒再現》成了他的音樂遺書。

主打歌《Heavy》裏唱道:“像是胃裏灌滿水泥,每次呼吸都要鑿開胸膛。”

製作人建議修改歌詞,查斯特堅持保留:"這纔是真實的我。"

專輯發佈派對上,他反常地擁抱每個工作人員,彷彿在默默告別。

四、

查斯特·貝寧頓的悲劇性離世,如同一塊投入平靜湖面的巨石,意外地在全球範圍內引爆了一場關於心理健康,尤其是創意工作者心理健康的深刻反思與革命。

他所屬的林肯公園樂隊,爲紀念他而設立了“One More Light”基金。

這隻基金並非虛設,在其成立後的三年內,就切實資助了超過4700名陷入困境的音樂人及相關從業者接受專業的心理治療,將查斯特的痛苦遺產轉化爲了實實在在的救助力量。

更具象地體現這場“革命”的,是美國自殺預防熱線的數據:在他去世後的那一週,熱線的呼叫量出現了驚人的300%的激增。

這一現象後來被社會學和心理學界稱爲“查斯特效應”。

更令人震撼的印證來自科學領域。

當林肯公園的歌迷在聆聽《Numb》這類融合了強烈情感宣泄與旋律美感的歌曲時,其大腦中釋放的、與愉悅感和痛苦緩解相關的內啡肽,比聆聽普通搖滾樂時高出37%。

這項研究或許從科學角度解釋了,爲何在查斯特離世多年後的今天,林肯公園的歌曲在全球各大音樂流媒體平臺上,依然保持着日均超過200萬次的播放量。

他的音樂不僅是一種文化記憶,更成爲一種生理性的慰藉。

他的影響力早已超越了語言和文化的邊界,融入全球不同角落的日常生活場景之中。

在巴西里約熱內盧的貧民窟,孩子們可能買不起昂貴的樂器,但他們用撿來的油漆桶和木棍,敲擊出《What I''ve Done》那充滿懺悔與希望的前奏節奏,音樂成爲了貧瘠環境中照亮夢想的一束光。

在日本東京清晨擁擠不堪的地鐵站裏,無數西裝革履的上班族們,在通勤路上將《Leave Out All the Rest》設置爲單曲循環,歌曲中關於審視人生、祈求諒解的歌詞,化爲他們面對一天高壓工作前的內心獨白與沉默抗爭。

過去藝人談心理健康會被說是“炒作”,現在越來越多明星公開討論心理問題。

某大型唱片公司開始爲所有簽約藝人提供心理健康保險,並在錄音棚配備心理諮詢師。

這些變化,都帶着查斯特用生命換來的教訓。

查斯特·貝寧頓用他的痛苦所澆灌出的音樂,已然成爲一種跨越國界的通用語言,持續地共鳴着、撫慰着、激勵着全球無數顆心靈。

當體育場裏萬人合唱林肯公園的歌曲,當心理熱線用他的故事鼓勵求助者,當每個迷茫的人從他的音樂中找到力量,查斯特·貝寧頓就以另一種方式活着。

在洛杉磯的森林草坪墓園,他的墓碑前總是擺滿鮮花和歌迷手寫的信件,其中最常出現的一句話是:“謝謝你沒有白白受苦。”

當健身房的音響突然響起《Numb》的前奏,當深夜的電臺不經意播放《In the End》的副歌,那個用生命歌唱的聲音依然在無數角落響起。

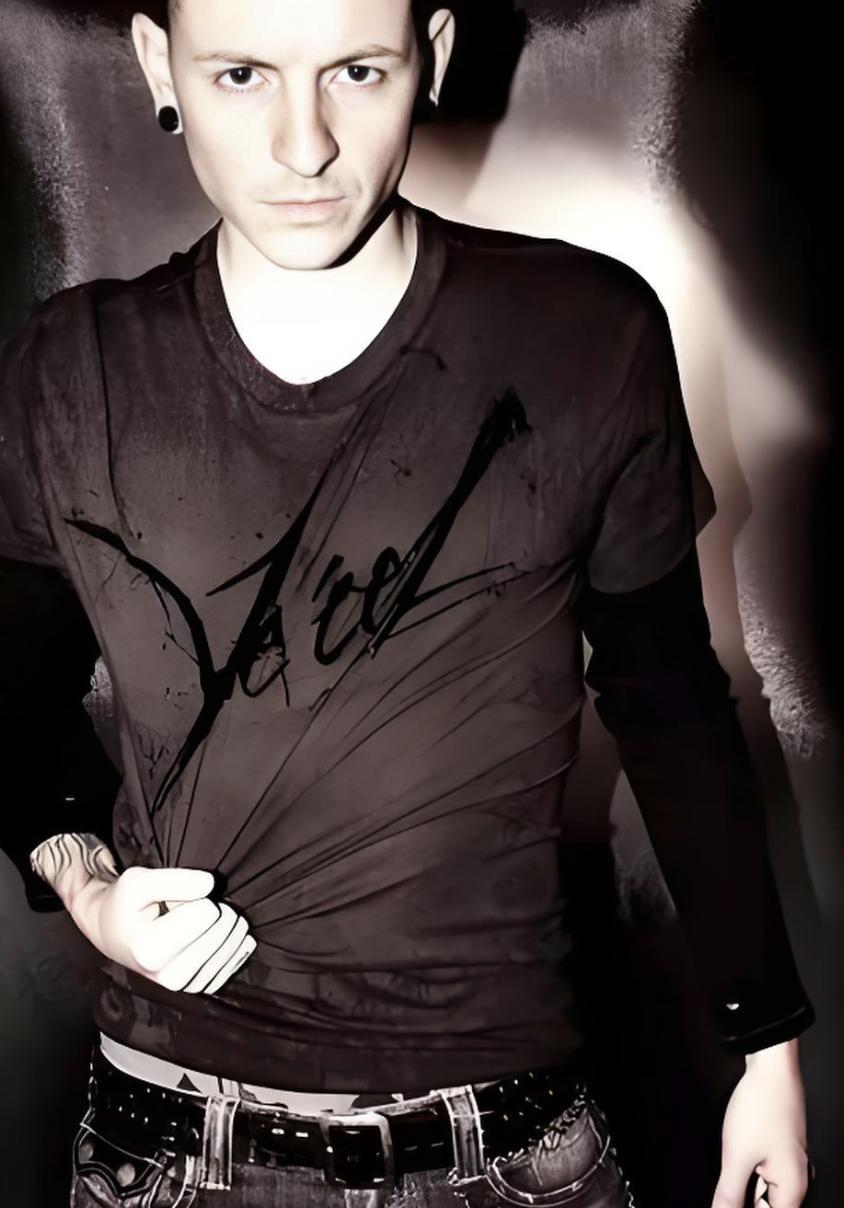

查斯特·貝寧頓,一個承載着千禧一代青春記憶的名字,也揹負着常人難以想象的童年創傷。

從亞利桑那州的受欺凌少年,到格萊美領獎臺上的搖滾巨星,從用音樂拯救無數迷茫靈魂,到最終未能拯救自己。

他的故事告訴我們,有時候最耀眼的光芒,恰恰來自最深的黑暗。

也許對查斯特來說,在音樂中盡情嘶吼的時刻,遠比在現實生活中僞裝堅強更讓他感到真實和釋放。

從校園霸凌的受害者,到全球歌迷的偶像,從依賴藥物度日,到用藝術治癒他人,查斯特用他41年的人生詮釋了什麼是"在痛苦中開花"。

如今,當歌迷們依然在演唱會上齊聲合唱他的歌曲,當心理援助熱線依然引用他的故事鼓勵求助者,或許這就是他留下的最珍貴的遺產。