北漂7年買70㎡老房,改造後這廚房太實用,網友:這纔是幸福!

“北漂7年,終於有了自己的小窩”——最近,一對90後夫妻在社交平臺分享的70㎡老房改造日記,讓無數網友紅了眼眶。從“租房時把客廳當臥室”到“親手裝修出理想中的家”,這對大學同學用7萬硬裝費,在寸土寸金的北京完成了一場“小而美”的空間革命。

他們的改造細節裏,藏着多少北漂族的共同心聲?

70㎡老房改造:小空間裏的“生存智慧”

這對夫妻的老房,是典型的北京二手房:面積不大、格局傳統,卻承載着“紮根城市”的夢想。改造前,他們面臨的問題並不特殊——玄關收納不足、客廳擁擠、廚房油煙困擾、陽臺承重限制……但正是這些“小問題”,成了改造的突破口。

先看玄關。

妻子模仿網上案例定做的玄關櫃,看似普通,卻精準解決了北漂家庭的痛點:進門換鞋、掛外套、放鑰匙的“一站式”需求。參考同類70㎡老房改造案例,玄關櫃的功能設計向來是“必爭之地”——既要滿足基礎收納,又要避免擁堵,中間留空放隨身物品的設計,幾乎是所有小戶型的“標配”。這對夫妻的選擇,恰好印證了“實用大於顏值”的改造真理。

客廳的“小沙發”設計同樣耐人尋味。他們坦言“客人不多,小沙發夠用”,這種“去冗餘”的思路,實則是對生活狀態的清醒認知。對比多組70㎡改造案例,許多家庭會爲“偶爾來的客人”強行擺放大型沙發,反而壓縮了日常活動空間;而這對夫妻選擇“輕客廳”模式,讓有限的空間服務於最頻繁的生活場景,反而讓家更有“呼吸感”。

最驚豔的廚房:半開放設計背後的“平衡哲學”

在所有改造細節裏,最讓網友點讚的是廚房——半開放式設計中,烹調區封閉、置物區外移的處理。

這看似簡單的分區,實則解決了老房改造的“老大難”:開放式廚房油煙大,封閉式廚房又顯壓抑。

參考多組成功案例,半開放式廚房的關鍵在於“功能切割”:烹飪區用玻璃門或矮牆隔離,既能阻擋油煙,又不影響與客廳的互動;置物區外移後,檯面可以放零食、水果,甚至當臨時餐桌,讓廚房從“操作間”變成“生活場景延伸區”。這對夫妻的做法,與專業設計師的“黃金法則”不謀而合——70㎡以下戶型,廚房與公共區域的“弱連接”,往往能提升30%的空間利用率。

值得一提的是,他們對“老房硬傷”的處理也很聰明。原本想推到陽臺牆擴大空間,卻因承重問題放棄——這種“妥協”恰恰是老房改造的必修課。數據顯示,北京50%以上的二手房房齡超20年,牆體結構複雜,盲目拆改易引發安全隱患;而保留承重牆、通過“借光”“擴容收納”等軟手段優化空間,纔是更穩妥的選擇。

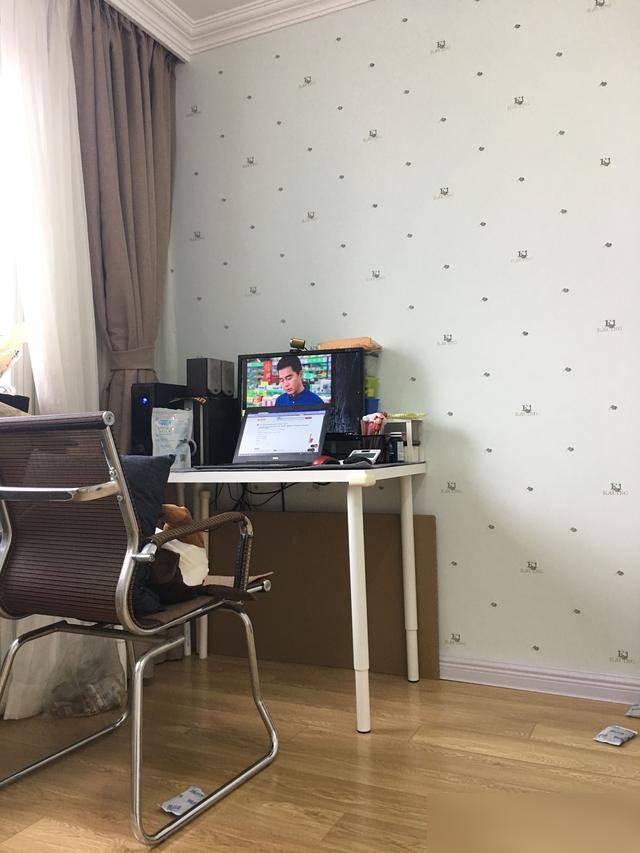

兒童房的“過渡智慧”:未雨綢繆的生活態度

最戳中網友的,是兒童房的“臨時身份”——因暫時沒有孩子,這裏被改造成了夫妻的“聯合辦公室”。書桌、電腦、綠植,簡單的佈置裏,藏着對未來的期待。這種“可生長”的空間設計,在70㎡老房改造中尤爲重要。

參考多組“三代同堂”或“二孩家庭”的案例,兒童房的“過渡性”是設計師反覆強調的重點:雙層牀+書桌的組合(兼顧睡眠與學習)、可移動傢俱(方便未來調整)、留白牆面(預留塗鴉或裝飾空間),都是爲了適應家庭結構的變化。這對夫妻雖未直接採用複雜設計,但“暫時辦公”的定位,本質上也是一種“預規劃”——既滿足當下需求,又爲未來留足彈性。

老房改造熱:背後是年輕人的“安家哲學”

這對夫妻的改造日記,之所以引發共鳴,本質上是擊中了當代年輕人的“安家痛點”。數據顯示,2024年北京二手房成交中,70㎡以下戶型佔比超40%,其中80%爲25-35歲的首購羣體。他們買不起“一步到位”的大房子,卻願意用改造的方式,把“過渡房”變成“理想家”。

這種“小而美”的改造潮,折射出的是年輕人對生活的新理解:家的意義,不在於面積大小,而在於“被需要”的細節——能坐下喫飯的廚房、能放下電腦的兒童房、能掛外套的玄關櫃……這些“微小的確定感”,比“豪華裝修”更能帶來幸福感。正如網友評論:“看他們改造的不是房子,是對生活的熱愛。”

結語:70㎡裏的“大城小愛”

從“北漂族”到“有房族”,這對夫妻用7年時間完成了身份的轉變;從“老破小”到“理想家”,他們用7萬硬裝費證明:幸福,從來不需要“大”來定義。

在房價高企的大城市裏,70㎡的老房或許不夠寬敞,卻裝得下愛情、裝得下奮鬥,更裝得下對未來的期待。

這或許就是老房改造的終極意義——它不僅是空間的重構,更是對“家”的重新定義:所謂家,不過是兩個人,一磚一瓦,把日子過成自己喜歡的模樣。