山就在那裏,靜默不語

圖源:視覺中國

在關於高山的書寫傳統中,長期存在兩種慣性敘事:一種是向外的征服,側重於物理層面的佔領與征服者的榮耀;另一種是向內的抒情,將高山浪漫化爲逃避現代工業文明的精神避難所。然而,當我們將羅伯特·麥克法倫的《念念遠山》、娜恩·謝潑德的《活山》以及宋明蔚的《比山更高》並置閱讀時,會發現這三部作品共同構建了一個更爲複雜的座標系。

它們分別代表了人類望向高山的三種截然不同的焦距——想象的距離、消失的距離以及切膚的距離。這三本書共同完成了一次從觀念考古到感官沉浸的旅程,最終抵達生命實感的立體顯影。

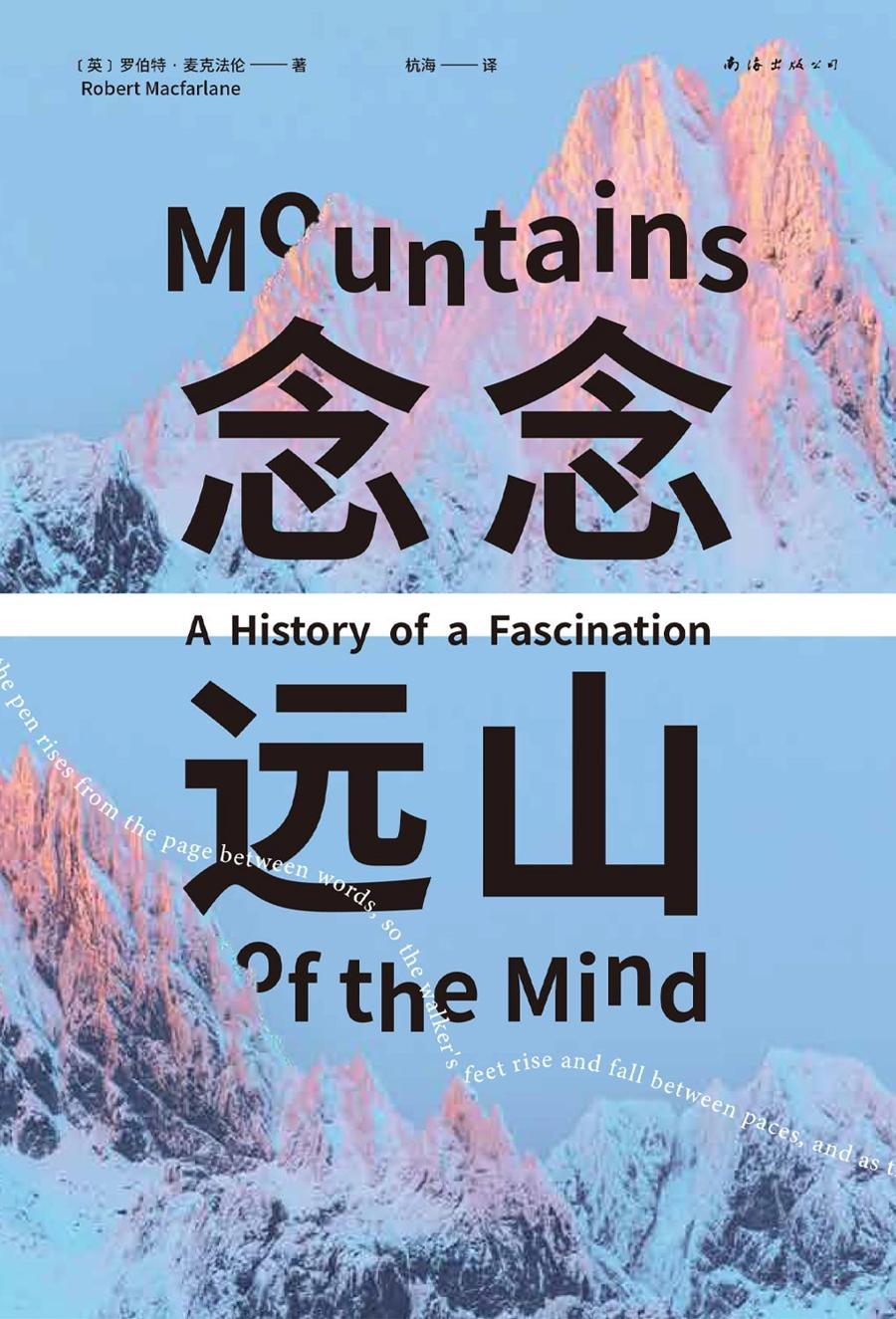

想象的距離:觀念的考古

羅伯特·麥克法倫在《念念遠山》中,並未侷限於登山者的單一視角,而是採取了一種觀念史學者的審視姿態。不同於記錄海拔數據與路線圖的技術性報告,麥克法倫將探究的目光投向了更爲內在的維度——人類感知山嶽的歷史變遷。

《念念遠山》,[英]羅伯特·麥克法倫 著,杭 海 譯,南海出版公司2024年出版

全書的核心論述建立在一個冷峻的歷史事實之上:山嶽的崇高感並非地質事實,而是一種晚近的文化發明。

他在書中通過詳盡的史料梳理,復原了300年前歐洲對山嶽的集體恐懼。那時的阿爾卑斯山在公衆認知中並非度假勝地,而是地球表皮上的“癤子”“囊腫”與“瘤子”。早期的神學家認爲,平坦的大地是上帝完美的創造,而崎嶇的山脈則是人類墮落後大地遭受懲罰留下的傷疤。這種觀念導致了具體的生理性排斥:當時的旅行者在不得不穿越阿爾卑斯山口時,往往會故意蒙上雙眼以避免視覺驚恐,甚至用浸了醋的海綿捂住口鼻,以抵禦想象中的高山空氣的毒害。

這種集體心理的倒轉始於18世紀中葉。隨着地質學的興起與“崇高”美學的介入,盧梭、羅斯金與雪萊等文學家開始重塑關於荒野的修辭。人類對極度理性的工業秩序的厭倦,引發了對“不可被馴服之物”的渴望。荒涼的巖壁隨之被賦予了“神性”“自由”與“超越”等符號價值。

麥克法倫指出,這種轉變並不源於山體本身物理性質的變化——山嶽始終在那裏,對人類的存在漠不關心。改變的是觀察者的視差。正如他在書中所言,我們所定義的“山”,實際上是“物質形態與人類想象力共同作用的產物”,是名副其實的“心靈之山”。

在敘述喬治·馬洛裏的篇章中,麥克法倫將其置於一戰後英國社會的集體創傷中進行考察。面對記者“你爲什麼要攀登珠穆朗瑪峯”的追問,馬洛裏給出了那句著名的回答:“因爲它就在那裏。”這句話之所以成爲經典,是因爲它擊中了那個時代的情緒靶心。那一代人剛剛經歷過戰爭的殘酷,急需一種帶有悲劇色彩的英雄主義來填補意義真空。麥克法倫指出,馬洛裏的失蹤迅速被轉化爲一種現代神話——它剝離了複雜的人類行爲,確立了某種“無憂無慮的清晰”。

這種“想象的距離”是審美的,也是智性的。它像一層透明的介質,置於觀察者與山之間。麥克法倫筆下的山,被賦予了厚重的文化編碼,這使得他的書寫交織着無數前人的目光與回聲。我們隔着歷史的玻璃,審視着那些被文字與想象重構過的探險故事。在這裏,山嶽與其說是物理實體,不如說是一面巨大的鏡子,折射出人類自身關於恐懼與渴望的永恆焦慮。

通過追溯“觀念”的演變,麥克法倫將山嶽錨定在了人類文化史的譜系之中。

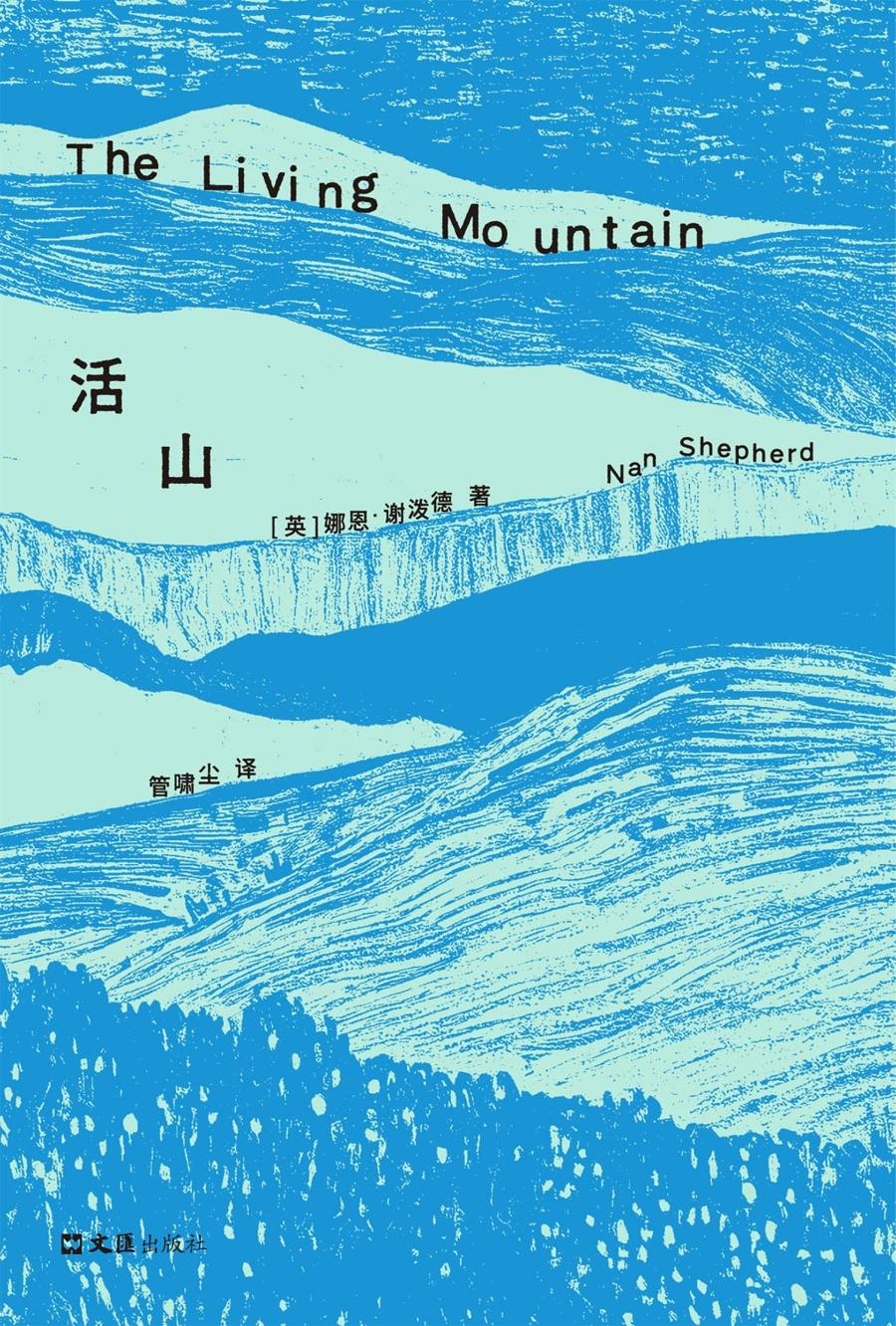

消失的距離:感官的沉浸

如果說麥克法倫是在“閱讀”大山,那麼娜恩·謝潑德在《活山》中則是在試圖“滲透”大山。

《活山》,[英]娜恩·謝潑德 著,管嘯塵 譯,文匯出版社2025年出版

這部寫於二戰期間、塵封30餘年才得以出版的手稿,提供了一種截然不同的感知樣本。謝潑德終其一生行走在蘇格蘭凱恩戈姆山脈,她拒絕了以登頂爲目的的線性敘事。對她而言,山不是一個待征服的客體,而是一個可以進入並棲息的場域。

在《活山》的文本中,我們很難找到激動人心的衝頂時刻。相反,謝潑德將筆觸探向微觀的感官世界。她描寫水流經過迪河之泉時的聲音,描寫霜雪在花崗岩表面刻出的紋理,描寫光線如何在特定的時刻穿透雲層,改變了高原的顏色。

全書較具代表性的瞬間之一,是她描述自己脫去鞋襪,赤足行走在青草、石楠與泥沼上的體驗。當腳底直接觸碰到溼潤的、柔軟的地面,她感覺自己不再是大山的旁觀者。她寫道:“我就是其完整生命的實體化,和閃閃發亮的虎耳草、長着白色翅膀的松雞一樣。”

這是一種“消失的距離”。在謝潑德的行走中,主客體的界限被消融了。她不尋求佔有風景,只尋求“在場”。她不需要通過征服高度來確認自我的存在,相反,她通過感官的敞開來確認山的存在。

謝潑德的觀察具有一種生態學的謙卑。她注意到山中的“交通”——不是人類的足跡,而是馬鹿、松雞、鷹和昆蟲的活動軌跡。她認爲,人類只是這座巨大生命體中短暫的過客。她在書中反覆強調的是“走進”大山,而非“走上”大山,這個介詞的轉換,消解了傳統登山敘事中向上的征服欲。

此外,謝潑德將山嶽還原爲純粹的“原生力”——即風、水、火、石這些塑造地貌的原始能量。在她筆下,凱恩戈姆山脈並非靜止的佈景,而是一個由這些元素激烈衝突、交互作用而成的動態能量場。她癡迷於水的形態,稱其爲“強大的白色物質”;她敬畏風的實體,因爲它能將人“牢牢固定”在地面,將絕望的匍匐,凝固爲生命最後的姿態。這種對物質性的敏銳捕捉,破除了生物與非生物的界限:在她的世界裏,崩裂的岩石、滋養萬物的雨水與飛過的鳥,皆爲一物。

在這樣的視角下,人不再是外來的闖入者,而是大山有機的一分子。謝潑德沒有麥克法倫那種試圖用文化史去統攝荒野的野心,因爲她發現“大腦無法消化大山所能給予的一切”。面對智性的失效,她提出“身體也在思考”。這種思考不依賴邏輯的推演,而依賴感官的極度敞開。

如果說《念念遠山》是一部關於人類心智如何“構建”風景的宏大敘事,那麼《活山》則是一部關於肉身如何棲息於荒野的感官獨白。

切膚的距離:肉身的度量

當視線從蘇格蘭高地轉向中國西部垂直的絕壁時,距離感再次發生質變。在《比山更高》中,距離不再是審美的對象,也不再是感官的溫牀,它是必須被精確計算、被嚴謹對待的生存變量。

《比山更高:自由攀登者的悲情與榮耀》,宋明蔚 著,上海文藝出版社2024年出版

作爲一本非虛構作品,《比山更高》記錄了近20年來中國民間自由攀登者的生命處境。書中摒棄了對極限運動“熱血”或“魯莽”的刻板印象,呈現了一種清醒的主動選擇:這羣人信奉“阿式攀登”。與依賴路繩、氧氣瓶和夏爾巴嚮導的“保姆式”商業登山截然不同,阿式攀登要求攀登者完全依靠自身能力,攜帶所有物資,以輕裝、快速的小隊伍模式在險峻地形中行進。這種拒絕將風險外包的姿態,依靠的是技術理性與對自己負全責的倫理原則。

在嚴冬冬身上,這種清醒表現爲智性與倫理的雙重自覺。他像一位苦行僧般的學者,在攀登與訓練的間隙,翻譯了《極限登山》等大量專業書籍,試圖爲中國民間登山構建一套理性的認知框架 。他留下的《免責宣言》,至今仍被年輕攀登者奉爲圭臬:“如果我自願決定參與某一次登山活動,那麼應當爲這一決定負責的只有我自己。”這份宣言劃定了一條清晰的界線:攀登不是賭命,而是關於“自負責任”的嚴肅承諾。

與這種雙重自覺互爲表裏的,是對肉身極限的精確管理與技藝的深耕。在針對貢嘎主峯的攀登中,李宗利將身體機能視作核心要素。他通過嚴苛且量化的體能重塑,將儲備與代謝轉化爲可控的數據——精確到“65公斤時有結餘,64公斤時需要補給”。這種對肉體的絕對掌控,支撐他在遭遇短暫失明與風暴夾擊的絕境中,依然能憑藉極度強悍的體能儲備熬過生死線。周鵬則選擇了技藝的打磨,他隱身於白河峽谷,致力於將關乎生死的攀登技術系統化。多年後,他獨自在巖壁上開闢了名爲“自由之魂”的高難度線路,用一種近乎工匠的勞作,維護這項運動的嚴謹與尊嚴。

誠然,自然的混沌永遠無法被徹底計算——書中的許多名字,如嚴冬冬、劉興、李昊昕,最終都留在了大山深處。但這恰恰是本書的核心張力:技術理性的尊嚴,並不在於它能百分之百地豁免死亡,而在於人類明知自然的冷酷與不可控,卻依然選擇用嚴謹的邏輯和精湛的技藝,去對抗自然界絕對的不確定性。

在這一維度中,高山剝離了浪漫主義的濾鏡,還原爲花崗岩、冰裂縫與重力構成的絕對現實。這是一種“切膚的距離”——攀登者在垂直巖壁上,通過每一次對抓結與巖點的度量,確認了“在場”的重量。

將這三部作品並置審視,我們得以通過更爲立體的切面,重新丈量人與山的關係。在麥克法倫筆下,山是人類心智的鏡像;謝潑德證明了山是感官可以無限潛入的深處;而宋明蔚則記錄了山是檢驗人類意志與技藝的試金石。從“想象”到“消失”,再到“切膚”,這三種距離並非簡單的進階,而是人類在面對巨大的他者時,所採取的三種存在策略。

山就在那裏,靜默不語。改變的,始終是我們度量它的標尺。正是這些對山的物理高度的不懈探索,勾勒出人類精神在垂直維度上所能投射的疆域。

川西那瑪峯攀登者合影。圖源:視覺中國