巴金:將妻子的骨灰放在枕邊,夜夜共眠33年,臨終遺言感人肺腑

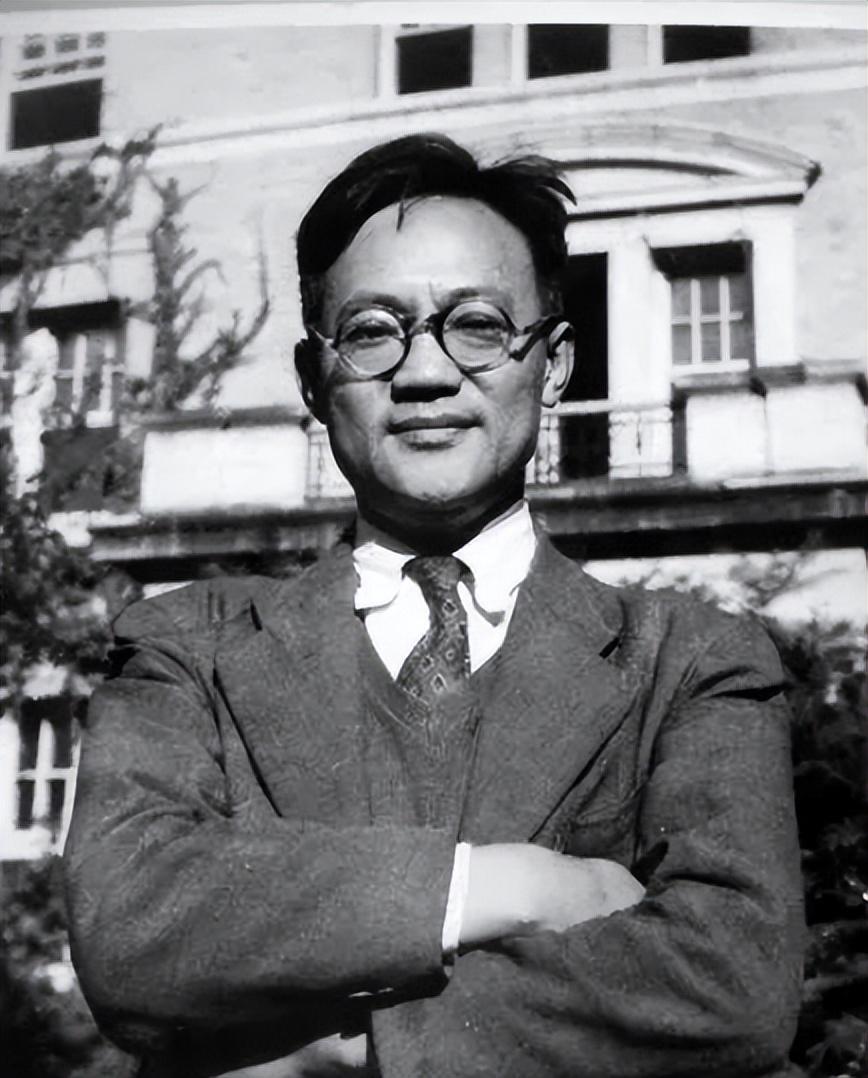

他被國務院授予“人民作家”榮譽稱號,也是近代最深情的作家——巴金。

從前車馬慢,一生只夠愛一個人,便是對他感情觀的最好詮釋。

如果說浪漫是文人的靈感,那麼巴金的感情完全相反,他和妻子之間的感情,質樸且又深情。

他們相守了61載,卻只朝夕相處了28年。剩下的33年,他與她的骨灰爲伴,徹夜不離。

到底是多深的情誼,纔會讓他做到如此呢?

1904年,巴金出生在一個封建的官僚家庭中,巴金是筆名,本名爲李堯棠。

從小,他就對知識充滿了渴望,16歲那年就考入成都外語專業學校。24歲就發表了首部中篇小說《滅亡》。

從此,巴金成爲了響徹文壇的人物,隨着《家》的出版,他的名字,也走進萬千青少年的心中。

那個年代,讀者跟作者之間的紐帶爲信件,隨着巴金的名號越來越響,收到的信件越來越多。

面對幾麻袋的信件,巴金會一一品讀,從不辜負讀者的喜愛。

讀得多了,他注意到了一個名爲“一個十多歲的女孩”的讀者。

這位讀者說明,她很喜歡自己的作品,可是在演了《家》裏的四鳳後,被學校開除了。

巴金想不到自己的影響力這麼大,也對女孩的遭遇深感同情,於是就回了一封信給女孩,特意爲她解惑。

在巴金的鼓勵下,女孩又進入到另一所學校讀書,生活步入正軌。但他們的通信並未結束。

有一天,讀者寄來了一張自己的照片,背後寫着“給我敬愛的先生留個紀念”。

在信件中還說:“我們筆談很和諧,爲何不面談呢?”

巴金對眼前的小女孩沒有別樣的心思,但不想辜負了人家,於是在約定的時間,來到了新雅飯店。

見面之前,巴金還挺忐忑的,可當女孩出現在他面前,並調皮主動開口後,他一下子就放鬆了,也跟着打趣了起來。

通過交流,他知道了女孩名叫陳蘊珍,兩人相差13歲,雖然年齡差很大,可似乎認識了很久,相談甚歡。

陳蘊珍便是巴金筆下的蕭珊,他們之間的故事,纏綿悠長。

自從見面後,兩人的關係更進一步了,每當蕭珊有什麼煩惱,都會向巴金請教。

巴金則以一個長者的身份,爲他答疑解惑。

不知道從什麼時候開始,蕭珊發現自己對巴金的感情已經變質了,她再難壓抑自己的情感。

巴金其實也有同樣的感受,只是他比她大13歲,實在不敢耽誤了人家。

直到有一天,蕭珊告訴她,自己被家裏逼婚了。他們才挑明瞭自己的情感。

可是一年後,“七七事變”爆發,兩人投入到抗日救亡運動中,在艱難的環境下,壓根無暇顧及個人感情。

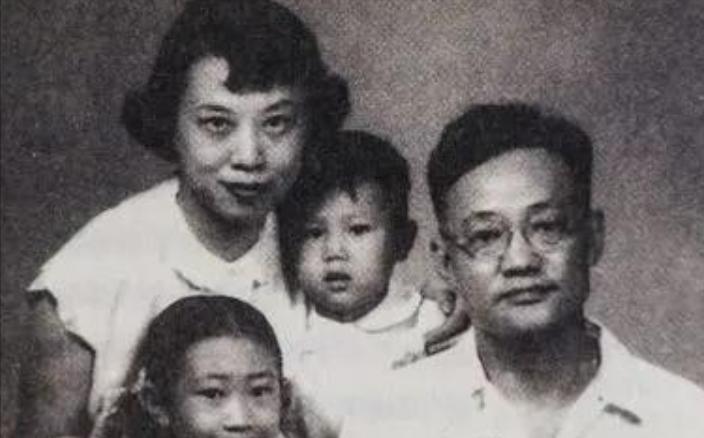

直到8年後,他們在桂林,從朋友那借來一間木板房,纔算是結了婚。

婚後的他們,生孩子,寫作,和全天下幸福的家庭一樣,溫馨的幸福着。

但艱苦的環境並沒有改變,爲了讓巴金安心寫作,蕭珊成爲了家裏的頂樑柱,既要幹活又要照顧孩子老人。

巴金將這一切都看在眼裏,記在心裏,他說:我絕對不會辜負你的深情。

往後的二十年,他們經歷過特殊年代,經歷過被下放牛棚勞作。可不論外界環境如何艱苦,他們始終不離不棄。

不過,不幸就像一顆定時炸彈,誰都不知道它會在什麼時候炸響。

1972年,蕭珊患上直腸癌,最終手術失敗,在對巴金的戀戀不捨中遺憾離世。

抱着妻子的遺體,巴金潸然淚下,好似失去了靈魂。

那一夜醒來,他白了頭髮,眼神空洞如木偶。

不論過去多少年,他對妻子的思念從未減少,後來,他下筆寫出了催人淚下的《懷念蕭珊》《再憶蕭珊》等文章,用以紀念亡妻。

蕭珊雖然離去,可她一直陪伴在他身邊。

他將妻子的骨灰放在枕邊,夜夜共眠。

直到33年後,他因病離世,享年101歲。

後人根據他的遺囑,將他和蕭珊的骨灰混合在一起,撒入大海。

他們終於可以永遠在一起了,此後再也不分離。

一生很短,愛一個人剛剛好,如果有下輩子,還要在一起。