爲什麼,NBA球二代越來越多了?

和我們熟知的官二代、富二代相比,球二代簡直是一股清流。他們不貪不腐,不會揭穿社會不公的瘡疤,不會揮霍無產階級的財富。哪怕是最沒出息的球二代,也就是啃啃老、炸炸街、私信發鳥照、搞大別人肚子。更多球二代則是志在突破父輩的陰影,攀上籃球生涯更高峯。

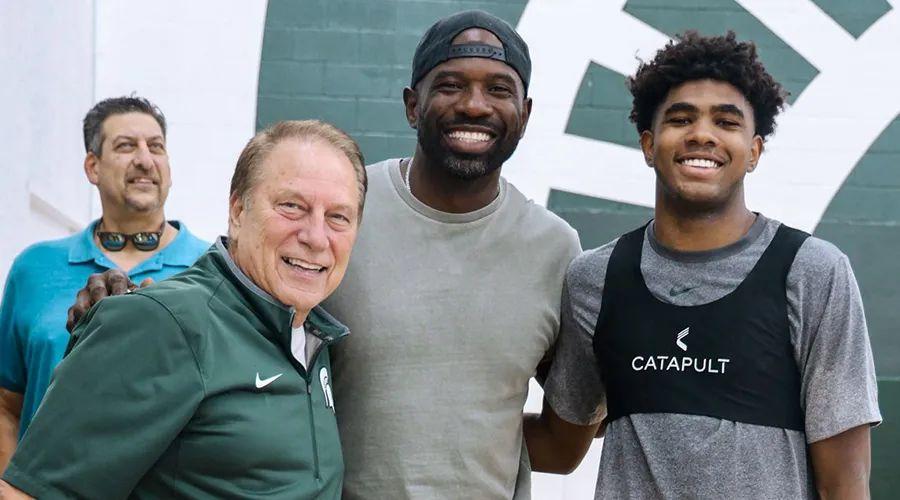

迪倫·哈珀就是如此,作爲弗拉格之下57人之上的榜眼秀,迪倫創造了NBA球二代的順位最高紀錄。在大一期間,他拖着一羣三分命中率不到33%的隊友,愣是靠着強硬突破流打法,在無盡的夾擊圍堵中打出了場均19分4助攻、真實命中率59%的優秀表現。難怪馬刺頂着後場拒投們的壓力也要選下他,馬刺上賽季的三分再怎麼差,也有36%的準頭,迪倫要是加盟馬刺,那不得原地起飛咯?

而且嚴格來說,迪倫並沒有受到父親多少恩澤。雖說他的父親羅恩·哈珀名揚全美,在公牛和湖人拿了5個冠軍,但他和妻子早早離婚,每週只來探望一兩次。比起親自教兒子打球十多年、全面管理職業規劃和兒子錢包的母親,羅恩更像是迪倫的基因原體。但這並不妨礙老哈珀拿兒子的成績到處宣揚:“他五歲的時候我就看出他不一般,這娃像我!”

今年的25號秀傑斯·理查德森也一樣,他是傑森·理查德森的兒子,但和聲名在外的父親相比,顯然還是母親對他的影響更大:“是她讓我迷上了籃球,她對我的指導比父親多得多。”

當然,和其他球員家庭相比,兩位老球星在當爹這一塊還是有優勢的,至少人還活着,沒有失聯,而且迪倫和傑斯的天賦確實有父親的貢獻。如果羅恩·哈珀沒有不厭其煩地向迪倫灌輸“喬丹科比是如何勤奮、如何恪守職業道德”的故事,迪倫或許也不會變成刺管眼中“踏實純粹”的模樣。

其實廣義來說,幾乎每個被選中的新秀都是球二代,弗拉格的父母都是大學籃球明星,四號秀克努佩爾的父親直到2019年都是大學隊史得分王,五號秀貝利的父母也是大學籃球選手,他姑姑還拿到過1996年的奧運女籃金牌......

ESPN的選秀專家喬納森·吉沃尼就感慨:“看看選秀名單,幾乎每個有望被選中的球員都有一定的家族淵源,真是令人難以置信。”就算把範圍縮小到“老爹打過NBA”,過去8年的選秀名單裏,也有7年出現過多位NBA球二代。

在24-25賽季,至少有33名NBA球二代出現在正賽上,他們分佈在21支球隊中,可以說幾乎每場比賽都能看到二代們的身影。在去年的新秀中,除了傳奇球二代布朗尼,三號秀裏德·謝潑德,他的父親傑夫·謝潑德就短暫打過NBA——在皮蒂諾的執教下,傑夫兩奪NCAA總冠軍,卻沒能在NBA站穩腳跟。

再往前推,23年的特倫斯·傑克遜-戴維斯、22年的小皮蓬、小賈巴里·史密斯和A.J.格里芬、20年的科爾·安東尼和小肯揚·馬丁......幾乎每年都有名字裏掛着“Jr”的新秀回到父輩的舞臺。

尤其是前兩年的勇士,庫裏和湯普森自不必說;安德魯·維金斯的父親米切爾·維金斯在NBA打了6年;加里·佩頓二世的父親是“手套”佩頓、特倫斯·傑克遜-戴維斯的父親戴爾·戴維斯直到2007年才退役。堪稱NBA央企,是聯盟最大的二代窩點。

雖然在我們的印象中,球二代基本都沒有父輩那樣輝煌,更多的是大衛·斯托克頓那樣,藉着老爹的臉面在NBA短暫路過。但實際上,NBA球二代們的整體水平遠強過他們的父輩。水花兄弟父憑子貴暫且不談,已經淡出大衆視野的邁克·畢比和凱文·樂福(他的父親只在NBA打了三年)也不談,當然更不用說科比了。成爲各隊核心和主力的球二代,就有德文·布克、杰倫·布倫森、克拉克斯頓、加蘭、小賈倫·傑克遜、小薩博尼斯,和寶刀不老的霍福德。

如果算上星味沒那麼濃的傑拉米·格蘭特、小哈達威、小皮蓬、小佩頓、格倫·羅賓遜三世、小特倫特、溫斯洛......NBA二代們的密度還會更高。

這還只是現役的,考慮到今後幾年大熱的二代——卡梅隆·布澤爾和凱登·布澤爾都收下了杜克大學的邀請函,可以預見,兄弟倆即將在26屆選秀大放異彩,給老爹卡洛斯·布澤爾狠狠長臉;安德烈·斯托賈科維奇上賽季在加州場均18+5;基楊·安東尼跟隨父親的腳步,選擇了雪城大學——未來的NBA還將有球二代們的一大塊地盤。

近水樓臺先得月,箇中緣由不難猜。除了身體天賦外,二代們比普通人更早接觸職業籃球,更能獲得可貴的訓練資源。布倫森小時候就和紐約球星對練過,德文·布克12歲時還和加里納利練過單挑,戴爾·庫裏糾正過兒子的投籃手型,樂福的射術離不開父親的影響和指導,雖然老薩博尼斯從沒執教過小薩,但他留給了兒子一條處世真言:“你要和控衛處好關係,因爲得分後衛只會顧着自己投籃,而控衛會把球傳給你,所以如果你要帶人出去喝酒,千萬記得好好關照你的控衛。”

小薩深諳其道,在聯盟浸淫多年後,把自己變成了大號控衛。

另一方面,也是外界最容易忽視的“二代優勢”,就是他們很早就領會籃球的真諦,瞭解職業賽場的環境,知道自己的發展方向和要避開的坑。很多球一代在進入NBA後才從經理和教練口中聽到關於籃球的殘酷真相,甚至要等自己踩過燈紅酒綠的坑,在聯盟組織的公關和理財培訓課上,才知道NBA球員的光鮮之下,暗藏多少危機。

就像馬刺總經理賴特所說:“籃球世家的孩子最棒的一點在於,他們在家裏就明白努力、犧牲、團隊、自律和付出的意義。我們所做的只是強化這些概念,而不是從零開始教他們。”

走過彎路的人都明白,選擇和努力並不對等,信息和渠道纔是要害。NBA球二代最大的優勢不是天賦和資源,而是他們極少走彎路,他們很早就清楚這條路上的溝坎曲折,知道從技術動作到學校選擇再到職業規劃的每一步要怎麼走,就像玩遊戲點了全圖、開了攻略。就算天賦平庸,也能借助父輩的能量攀到自己力所不及的高度。

不過那又如何?至少他們是在認真打球,爲球迷貢獻精彩的比賽,給稅收、消費和GDP添磚加瓦。別的二代連坐喫山空都是一種讚賞,和他們相比,球二代的含金量不言而喻,值得我們最熱烈的掌聲。