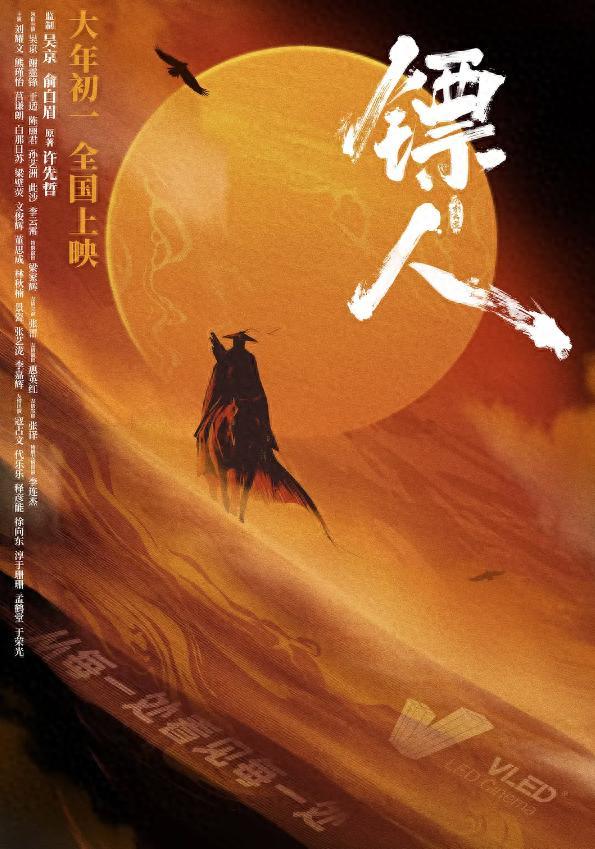

滿屏黃沙遮不住骨子裏的江湖!《鏢人》真正意義在還未到達的長安

有時候一部電影看完,最後留在你心裏的不是哪場打戲,不是哪句臺詞,而是一種情緒,一種讓你想站起來、想出門、想去做某件一直猶豫着沒做的事的情緒。

《鏢人》給我的就是這個。

六場硬仗,每一場都是一道關口

全片六場重場動作戲,袁和平的設計沒有一場是重複的。

不是說打法不重複,是每一場承擔的敘事重量不一樣,每一場打完,故事往前走了一步,人物的處境變了,命運的走向也變了。

第一場是開場的大漠追逐戰,建立世界觀的同時立住刀馬這個人。十幾匹馬在黃沙裏狂奔,第一秒就告訴我們,這不是一般的武俠片。

這場戲的功能是定調,讓我們知道接下來要看什麼級別的東西。

往後每一場,打鬥的背後都有更重的東西壓着。

常貴人以一敵二,是李連杰對整部電影的一次拔高。老一代的功力,放在這裏還是鎮得住場面的。

而全片最被觀衆反覆提起的,是吳京和謝霆鋒的兩場對決。

第一場在沙塵暴裏。黃沙鋪天蓋地,兩個人在幾乎爲零的能見度裏廝殺,謝霆鋒藉助風勢頻頻攻擊,刀馬逆風狼狽防守。

這些動作,都是劇組用真實的自然環境去還原的。一方面,順風逆風,其實代表着兩個人的立場和價值觀。另一方面,風中的動作戲更考驗導演和演員的功力,這場大漠風沙裏的決鬥,是全片最燃,最好看的段落之一。

第二場在火光裏。月色、沙漠、火焰,兩個人貼身纏鬥,長鏡頭把每一個細節都留了下來。這一場打的不只是身手,打的是兩個人之間十幾年的恩怨情仇,是同僚變對手、對手又惺惺相惜的那種複雜關係。

打完了,看的人心裏有一種說不清楚的感覺,不是單純的爽,是沉了一下。

六場下來,每一場都有獨立的情緒座標,有的打得熱血,有的打得沉重,有的打到最後讓人心裏酸了一下。袁和平沒有把打戲當場面用,而是當敘事用。這是真正懂武俠的人才會有的處理方式。

影片裏有一句陶淵明的詩,是小七用磕磕絆絆的童聲念出來的:“久在樊籠裏,復得返自然。”

刀馬曾經是隋朝禁軍左驍騎衛,有編制,有位置,然後一夜之間家破人亡,變成了天字第二號通緝犯,帶着一個孩子在大漠裏走鏢爲生。

這趟護送知世郎去長安的鏢,他一開始接的理由很簡單,那就是報恩。

但走到最後,已經不是報恩了。

知世郎代表的是另一種可能,是亂世裏有人還在想着“讓天下好一點”。刀馬護的不只是一個人,是這份可能性,是他自己那條放不下的道。在規矩崩壞的世道里,還守着自己那套規矩。

鏢人一諾,生死相托。這句話放在隋末的大漠裏,比任何豪言壯語都重。

看完整部電影,我一直在想一件事。故事裏每個人都在趕路,都在奔向某個地方。阿育婭要回去建立自己的大漠,知世郎要去長安點燃火種,刀馬要護住小七走出這片死地。

他們的目的地不一樣,但驅動他們的是同一件事,心裏有個地方,值得拼命去。

這就是武俠最打動人的內核,不是打得有多好看,而是這羣人爲什麼而打。

現實裏沒有大漠,沒有追兵,沒有跨越千里的護鏢任務。但每個人心裏都有一個“長安”。

那件一直想做但還沒做的事,那個一直想去但還沒去的地方,那個想要變成的自己。

年頭看這部電影,看完會有一種很具體的衝動,不是雞血式的口號,是一種安靜的、踏實的想法:今年,去闖一下。

去闖失敗了也沒關係。刀馬那趟鏢,也不是一路順的。

說到底,《鏢人》本身就是一個關於“去闖”的故事。

袁和平八十一歲,從業六十餘載,能拍的經典早就拍完了,沒有什麼需要證明的。但他還是帶着團隊去新疆戈壁紮了近半年,在-10℃到55℃的極端環境裏,堅持實景實拍,堅持真功夫,堅持“不要花架子”。

吳京不管武俠片市場多式微,拉來這麼大的陣容,把這件事做了。

李連杰時隔十四年重返武俠銀幕,以六十多歲的年紀,打出了那一套動作。

這些人裏,沒有一個需要靠《鏢人》來證明自己,但他們都來了。

爲的是什麼,他們說得很清楚。武俠不該消失,真功夫不該消失,這件事值得再爲它拼一次。

大年初一走進電影院,看黃沙漫天,看刀光劍影,看一羣人各自赴命、各自奔向自己的長安。

看完出來,如果你心裏有什麼東西松動了、燃起來了、想往前走了,那就去走吧。

人生是曠野,不是軌道。你的長安,等着你自己去到。